在短视频占据用户注意力核心的当下,“刷视频点赞”已成为数字生活的日常动作。但这一行为究竟承载着怎样的意义?它又如何重塑内容生产与消费的底层逻辑?深入剖析“刷视频点赞到底是什么意思和作用呢”,不仅是对用户行为的解码,更是对数字互动生态本质的洞察。

从行为本质看,“刷视频点赞”是用户对内容的即时反馈,但其内涵远超“喜欢”二字。当用户滑动屏幕、点击红心时,这一动作同时包含三重维度:情感表达、社交参与和算法协作。情感表达层面,点赞是用户对视频内容价值的直接确认——或是被搞笑段子逗笑后的情绪释放,或是被知识科普触动后的认同传递,亦或是对创作者付出的无声支持。这种“一键式”反馈,比文字评论更轻量化,却比单纯浏览更具情感浓度。社交参与层面,点赞是用户在虚拟社区中的“身份宣言”:为好友视频点赞,传递“我关注你”的社交信号;为热门内容点赞,则是加入公共话题的“集体仪式”,通过与他人同步点赞,获得“在场感”与归属感。而算法协作层面,点赞则是用户与平台机制的无声对话——每一次点击都在告诉算法“我喜欢什么”,进而影响后续内容的推荐逻辑,形成“你点赞,我推荐”的动态平衡。

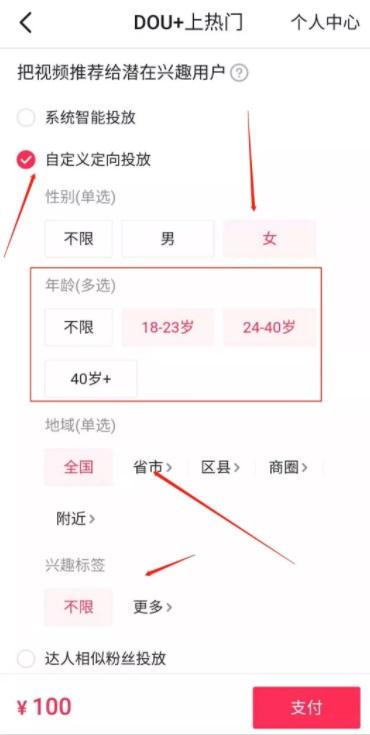

深入“刷视频点赞”的作用机制,需从用户、平台、创作者三重视角展开。对用户而言,点赞是满足“即时反馈需求”的心理工具。心理学中的“强化效应”指出,人类行为会因积极反馈而重复。当用户点赞后,若看到视频点赞量上升、评论区互动活跃,大脑会分泌多巴胺,产生“被看见”“被认同”的愉悦感,这种正向激励促使用户持续“刷视频点赞”,形成“滑动-点赞-获得愉悦-再滑动”的行为循环。对平台而言,点赞是内容分发的“数字罗盘”。短视频平台的核心矛盾是“海量内容”与“有限注意力”之间的匹配问题,而点赞数据(包括点赞量、点赞速度、点赞用户画像等)成为破解这一矛盾的关键指标。算法通过分析点赞行为,能快速识别内容的“价值密度”——用户为何点赞?是情绪共鸣还是信息获取?是熟人社交还是兴趣驱动?这些数据被转化为内容标签,帮助平台将优质内容精准推送给潜在受众,提升用户停留时长与粘性。对创作者而言,点赞是内容价值的“量化标尺”。在短视频生态中,点赞量直接关联流量分配、商业变现与社会影响力。高点赞内容会获得平台更多推荐资源,形成“点赞量增长-曝光量扩大-更多用户点赞”的马太效应;同时,品牌方、广告商会通过点赞量评估内容商业价值,将其作为合作决策的重要依据;甚至平台的热搜榜单、话题活动,也多以点赞量为核心排序维度,让“刷视频点赞”成为创作者从“流量”走向“留量”的必经之路。

然而,“刷视频点赞”的过度发展也催生了一系列值得深思的异化现象。最显著的是“点赞通胀”与“价值稀释”。随着内容生产门槛降低,短视频数量呈指数级增长,用户注意力被无限分割,单个视频的点赞量“含金量”逐渐下降。为突破重围,创作者不得不刻意设计“点赞点”——在视频中插入“求点赞”“关注不迷路”等引导语,或通过夸张剧情、争议话题刺激用户点击,导致内容从“价值传递”异化为“流量迎合”。部分用户甚至陷入“点赞焦虑”:为维持社交形象,给大量内容盲目点赞,将点赞变成“社交货币”而非真实反馈。更值得警惕的是算法的“点赞陷阱”:平台基于用户历史点赞数据持续推送同类内容,使用户陷入“信息茧房”,视野逐渐收窄,独立思考能力被削弱。当“刷视频点赞”从主动选择变为被动行为,其作为“情感连接”与“价值发现”的本质正在被消解。

面对这些挑战,“刷视频点赞”的未来发展或许需要回归“质量优先”的逻辑。对用户而言,保持点赞的“真诚度”与“选择性”——为真正触动内心的内容点赞,而非盲目跟风或完成任务,让每一次点击都成为优质内容的“投票”。对平台而言,优化算法对“点赞质量”的识别能力:不仅关注点赞量,更要分析点赞用户的互动深度(如是否评论、转发)、内容完播率、用户停留时长等指标,避免“唯点赞论”导致的低质内容泛滥。对创作者而言,深耕内容而非追逐流量:与其研究如何“诱导点赞”,不如聚焦用户真实需求,用有价值的内容引发共鸣,让点赞成为内容水到渠成的结果,而非刻意追求的目标。

归根结底,“刷视频点赞到底是什么意思和作用呢”这一问题的答案,始终与“人”的需求紧密相连。它既是数字时代情感表达的轻量化载体,也是内容生态运转的核心齿轮;既是用户参与社交的便捷方式,也是平台连接人与内容的桥梁。当我们在短视频中滑动屏幕、点击红心时,这一动作的意义早已超越“喜欢”本身——它折射的是我们对内容的判断、对社交的渴望、对算法的协作,以及对数字互动本质的不断探索。唯有让“刷视频点赞”回归真诚、尊重价值,才能真正成为连接人与内容、人与人的温暖纽带,而非冰冷的数字游戏。