当用户在抖音、快手等短视频平台的推荐流中反复刷到某个曾点赞的视频时,常会产生困惑:“点赞过的内容,平台是不是故意让我再刷到?”这种疑问背后,实则隐藏着对短视频内容分发逻辑的深层好奇——刷视频时究竟能否看到点赞过的视频内容?答案并非简单的“能”或“不能”,而是取决于平台算法的设计逻辑、用户的行为习惯与内容本身的属性,是技术理性与用户体验交织下的动态结果。点赞内容的可见性,本质是平台对用户注意力的精细化运营与体验平衡的博弈,理解这一机制,不仅能解答用户的日常困惑,更能揭示短视频平台的内容分发底层逻辑。

一、“点赞”功能的本质:用户兴趣标签与平台数据资产

在短视频生态中,“点赞”早已超越简单的“喜欢”表达,成为连接用户与平台的核心数据节点。从用户视角看,点赞是对内容的即时肯定,相当于为个人兴趣“打了标签”——比如点赞美食教程的用户,可能在潜意识里期待未来看到更多同类内容;但从平台视角看,点赞是构建用户画像的“原始素材”,是算法推荐系统的“训练数据”。这种认知差异,直接影响了点赞内容在推荐流中的可见性逻辑。

用户常误将“点赞”等同于“收藏”,认为点赞过的内容应像书签一样可随时追溯。但事实上,多数短视频平台的“点赞”功能默认不具备“内容沉淀”属性,而是作为“兴趣信号”被纳入算法模型。例如,当用户点赞一条宠物视频时,平台会记录“宠物”这一兴趣标签,并结合用户的其他行为(如完播率、评论、分享)综合判断该标签的权重。若用户近期频繁与宠物内容互动,该标签会被强化,相关视频(包括已点赞的同类视频)可能再次出现在推荐流中;反之,若用户长期未对宠物内容互动,标签权重衰减,已点赞的宠物视频便可能“沉入”内容库,难以在推荐流中重现。

二、算法推荐机制下的“点赞内容”可见性:动态权重与场景适配

短视频平台的推荐流本质是“千人千面”的信息匹配,点赞内容的可见性并非由单一因素决定,而是算法在“时效性”“相关性”“多样性”等多重目标下的动态平衡结果。具体而言,其可见性逻辑可拆解为三个层面:

一是时间衰减机制。平台会为用户点赞的内容赋予“初始热度”,但这种热度会随时间推移而衰减。例如,用户一周前点赞的搞笑视频,若近期无其他互动,其推荐优先级会远低于昨天点赞的同类型视频。这种机制避免推荐流被“旧内容”占据,保障信息的新鲜感,但同时也导致部分高价值但时效性弱的点赞内容(如知识科普、技能教程)难以被用户再次触达。

二是内容相关性权重。算法不仅关注“用户是否点赞”,更关注“点赞内容与当前兴趣的匹配度”。若用户近期突然对“健身”产生浓厚兴趣(表现为频繁搜索、观看健身视频),其半年前点赞的“美食视频”即便未触发时间衰减,也可能因相关性下降而被降低推荐权重;反之,若用户点赞的健身视频近期热度上升(如成为平台挑战赛话题),算法可能基于“内容热度”与“用户兴趣”的双重匹配,将其重新推送给用户,形成“二次可见”。

三是场景化分发逻辑。不同场景下,用户对“点赞内容可见性”的需求存在差异。例如,通勤时段用户更倾向于消费轻松娱乐内容,算法可能优先推荐其点赞过的搞笑、短视频;而学习时段用户可能需要知识类内容,此时其点赞过的教程、科普视频更易出现。这种场景适配,本质是平台对用户“隐性需求”的预判——点赞内容不仅是“历史兴趣”,更是“潜在需求”的信号。

三、平台策略调整:商业诉求与用户体验的平衡艺术

点赞内容的可见性并非一成不变,而是平台根据商业目标与用户反馈动态调整的结果。近年来,随着用户对“信息冗余”的耐受度降低,平台逐渐从“最大化用户时长”转向“提升内容匹配效率”,点赞内容的可见性逻辑也随之优化。

早期短视频平台为追求用户停留时长,曾刻意强化“点赞内容”的推荐频率——通过算法反复推送用户点赞过的视频,利用“熟悉感”降低用户决策成本,延长使用时长。但这种策略很快引发用户反感:“为什么总刷到旧内容?”“推荐的都是看过的,没意思!”用户反馈倒逼平台调整策略,开始引入“去重机制”,对用户已点赞、观看过的内容降低推荐权重,保障推荐流的“新鲜感”。

然而,过度“去重”又导致新的问题:用户无法通过推荐流“偶遇”曾点赞的高价值内容。例如,用户点赞一条“Excel技巧”视频后,因未及时收藏,后续在需要时难以在推荐流中找到,只能重新搜索,体验不佳。为此,部分平台开始尝试“分层可见”策略:对时效性强、娱乐性高的点赞内容(如搞笑段子、热点事件)降低推荐频率,避免信息疲劳;对知识性、工具性强的点赞内容(如教程、攻略)则延长“可见窗口期”,并基于用户近期搜索、浏览行为主动触发二次推荐,实现“有用内容”的精准触达。

四、用户需求分化:从“被动接受”到“主动管理”的体验升级

随着短视频用户群体的成熟,对“点赞内容可见性”的需求也呈现分化:年轻用户更倾向于“轻量化互动”,对点赞内容的“二次可见”需求较低;而中老年用户或内容深度爱好者则希望点赞过的内容能“沉淀”下来,方便随时回顾。这种需求差异,推动平台从“算法主导”向“用户自主”过渡。

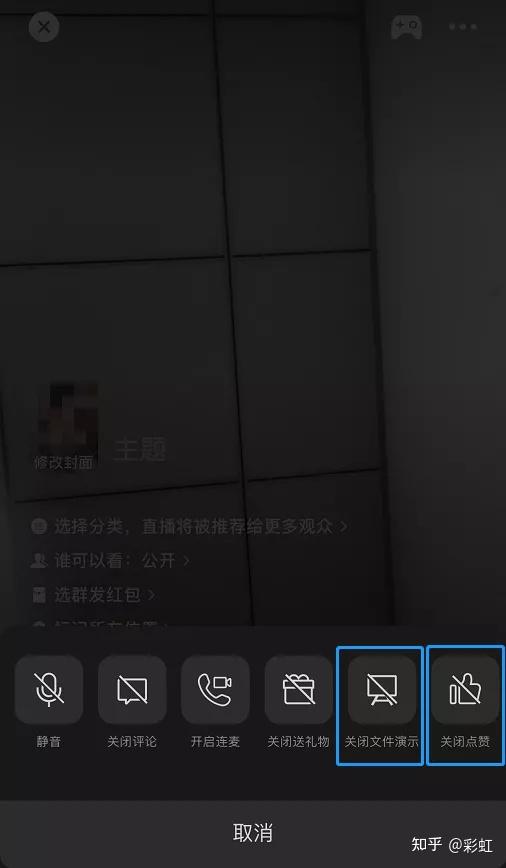

目前,部分平台已上线“点赞夹”“收藏夹”等功能,允许用户主动管理点赞内容,但这仅解决了“主动查找”需求,未覆盖“推荐流可见”场景。未来,平台可能进一步细化“点赞内容可见性”的设置选项:例如,提供“推荐流可见开关”“可见时长调节”等功能,让用户自主决定是否在推荐流中看到点赞过的内容,以及可见的时间范围。这种“用户主导”的设计,既能满足个性化需求,又能减少算法对用户注意力的过度干预,提升体验满意度。

五、未来趋势:AI驱动的“智能可见”与“价值重构”

随着AI技术的发展,点赞内容的可见性逻辑将更加智能化。未来的算法不仅能判断“用户是否想看到点赞内容”,更能精准识别“用户在什么场景下、以何种频率想看到”。例如,通过分析用户的历史行为模式,算法可预判:当用户周末早晨浏览推荐流时,更倾向于看到点赞过的“生活技巧”视频;工作日晚上则更易触达点赞过的“娱乐放松”内容。这种“场景化智能可见”,将点赞内容从“被动推荐”升级为“主动服务”,让每一次点赞都能真正服务于用户的即时需求。

同时,点赞内容的价值也将从“兴趣标签”向“个人记忆库”延伸。平台可能通过AI技术对点赞内容进行结构化处理,自动分类、打标签(如“美食-教程”“旅行-风景”),并支持跨设备同步,让用户不仅能通过推荐流看到点赞内容,还能通过搜索、标签筛选快速找回,形成“点赞即沉淀”的内容管理体验。

刷视频时能否看到点赞过的视频内容?答案藏在算法的动态逻辑中,更藏在用户与平台的互动里。点赞内容的可见性,从来不是技术的“非此即彼”,而是商业、技术与人性需求的平衡艺术。未来,随着用户对体验要求的提升和技术的迭代,这种平衡将向更精准、更自主的方向演进——让点赞既成为用户兴趣的“锚点”,又避免成为信息的“枷锁”,最终实现“用户需要时,内容总在”的理想状态。对用户而言,理解这一机制,能更理性地使用平台功能;对平台而言,把握这一逻辑,才能在激烈的竞争中赢得真正的用户粘性。