百科词条作为信息权威性与传播效率的双重载体,其点赞量不仅是内容受欢迎度的直观体现,更直接影响词条在搜索结果中的权重与用户信任度。在信息爆炸的时代,如何快速有效提升百科词条点赞量,成为许多运营者、品牌方及知识创作者关注的焦点。然而,“刷量”绝非简单的数字堆砌,而是需要基于用户行为逻辑、平台规则与内容价值的系统性策略。本文将从内容适配、场景设计、流量协同与数据优化四个维度,深入探讨百科词条点赞的快速有效方法,强调“合规前提下的用户价值驱动”这一核心逻辑。

一、内容适配:点赞行为的底层驱动力是“价值共鸣”

用户为百科词条点赞的根本原因,在于词条内容满足了其信息需求、情感认同或权威信任。因此,“快速有效”的第一步,是让词条本身具备“被点赞的基因”。这要求运营者跳出“为点赞而点赞”的短视思维,从用户视角出发构建内容价值。

首先,词条的专业性与准确性是基础。百度百科、维基百科等平台对词条内容的严谨性有极高要求,错误或模糊的信息不仅无法获得用户认可,还可能被举报下架。运营者需确保词条数据来源权威(如官方报告、学术研究),表述客观中立,避免主观臆断。例如,企业词条若能引用第三方权威机构的认证数据(如行业排名、营收报告),用户会因信息的可信度而主动点赞。

其次,内容的“实用性”与“独特性”是关键。百科词条并非简单的信息罗列,而是需要解决用户的“痛点问题”。例如,一个“新手化妆步骤”词条,若能分步骤详解、标注注意事项,并附上产品推荐(需注明来源),用户会因“解决了实际问题”而点赞;反之,若内容泛泛而谈,用户连阅读意愿都不会产生。此外,差异化竞争同样重要——当同类词条已存在时,可补充“行业趋势分析”“常见误区避坑”等独家内容,形成“信息增量”,吸引用户主动传播与点赞。

最后,内容的“情感连接”不可忽视。对于人物、文化、事件类词条,适当融入人文视角能增强用户共鸣。例如,介绍非遗传承人词条时,可加入其“坚持背后的故事”,用户因情感触动而点赞的概率会显著提升。值得注意的是,情感表达需克制,避免过度煽情,保持百科应有的客观基调。

二、场景设计:在用户决策路径中植入“点赞触发点”

点赞行为是用户在阅读后的“即时反馈”,因此需要在词条的阅读场景中,自然设置“点赞触发点”,降低用户决策成本。这需要结合用户阅读习惯与平台功能,设计“引导性但不刻意”的互动机制。

一是优化词条结构,强化“关键信息触达”。用户阅读词条时,往往会先关注标题、概述、核心章节等关键区域。运营者可将“高价值信息”前置,例如在词条概述中用数据或金句概括核心观点(如“该技术使效率提升300%,已应用于100+企业”),用户因“快速获取关键信息”而产生好感,进而点赞。此外,在章节标题中使用“必看”“揭秘”“避坑”等引导性词汇,能提升用户对内容价值的感知,间接促进点赞。

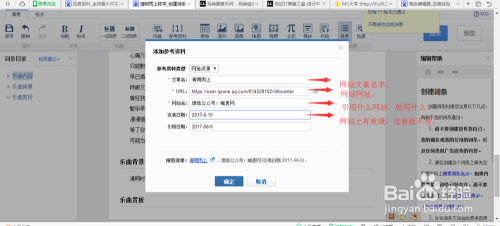

二是善用百科平台的“互动组件”功能。部分百科平台支持在词条中插入“投票”“问卷”“相关话题”等互动模块。例如,在“环保生活方式”词条中插入“你尝试过哪些环保行为?”的投票,用户参与投票后,系统可提示“为有用的内容点赞”,将互动行为自然转化为点赞。此外,词条内的“参考资料”区域,若能链接到权威信源(如政府官网、核心期刊),用户因“信息可追溯”而增强信任,点赞意愿也会提升。

三是设计“场景化引导话术”。在词条的结尾或关键段落,可加入温和的引导,但需避免生硬的“请点赞”。例如,知识类词条结尾可写“希望这份整理能帮你快速了解XX领域,如有帮助欢迎点赞收藏”;人物词条可写“如果你也被TA的故事感动,不妨为这份坚持点赞”。这种“价值交换”式的引导,让用户觉得“点赞是对创作者的肯定”,而非被动要求。

三、多平台协同:从“百科内流量”到“跨平台引流”

百科词条的点赞量不仅依赖平台内用户,更需要通过跨平台引流,扩大触达范围。尤其在社交媒体、内容平台日益繁荣的今天,单一平台的流量池有限,多平台协同是实现“快速有效”点赞的重要途径。

一是精准定位“目标用户聚集的平台”。不同词条的用户画像差异显著:企业词条适合在LinkedIn、行业论坛引流;知识类词条可在知乎、小红书分享;人物词条可结合微博、抖音等社交平台。例如,科技类词条可在知乎相关问题下撰写深度回答,并附上百科词条链接,引导“想了解更全面信息”的用户点击百科并点赞;娱乐类词条则可在抖音发布相关短视频,在评论区引导用户“点击百科查看完整资料”。

二是设计“跨平台内容钩子”。直接搬运百科内容到其他平台会显得生硬,需根据平台调性改编,并植入“百科引流钩子”。例如,在微信公众号发布行业分析文章时,可标注“更多数据细节可查看百度百科XX词条,点赞支持优质内容”;在微博话题讨论中,可发起“你为哪个百科词条点过赞?分享优质词条@官方”的互动,吸引用户主动搜索并点赞目标词条。

三是借力“KOL/KOC的信任背书”。垂直领域的意见领袖拥有高用户信任度,其推荐能有效提升词条的点赞转化率。例如,邀请行业专家为专业词条撰写“推荐语”,并附上词条链接;或与KOC合作,在分享“冷门但有用”的百科词条时,强调“这是我私藏的干货,快去点赞收藏”。需要注意的是,合作需确保词条内容真实可靠,避免因KOL的“滤镜”导致用户期望落差,反而引发负面评价。

四、数据优化:用“用户反馈”迭代点赞策略

点赞量的提升并非一蹴而就,需要通过数据分析持续优化策略。百科平台通常会提供词条的访问量、停留时间、点赞转化率等数据,运营者需通过这些数据洞察用户行为,找到“低效环节”并针对性改进。

首先,分析“点赞转化漏斗”。用户从“访问词条”到“完成点赞”的路径中,可能因“内容不吸引”“引导不明确”“页面加载慢”等原因流失。通过对比“访问量”与“点赞量”,可计算点赞转化率:若转化率低于行业平均水平(通常百科词条平均转化率在1%-3%),需排查内容是否匹配用户需求,或引导话术是否不够清晰。例如,若发现用户在“概述”区域停留时间短,可能是概述未能快速传递核心价值,需优化内容结构。

其次,关注“用户评论与反馈”。评论区是用户真实意见的集中体现,若出现“内容过时”“信息不全”等评价,需及时更新词条;若用户询问“如何点赞”,说明引导不够明显,需在词条中增加“点赞入口”的提示(如“右上角点赞支持”)。此外,可主动通过私信或社群收集用户对词条的建议,例如“你最希望补充哪些内容?”,让用户参与词条优化,其因“参与感”而点赞的概率会更高。

最后,A/B测试不同策略。对于同一词条,可尝试不同的标题、内容结构或引导话术,对比其点赞转化效果。例如,测试“数据型标题”(“XX技术:效率提升300%的行业革新”)与“痛点型标题”(“还在为XX问题烦恼?这个方法或许能解决”)的点赞量差异,或测试“直接引导”(“觉得有用请点赞”)与“价值引导”(“你的点赞能让更多人看到优质内容”)的效果。通过数据验证,找到最适合该词条的“点赞触发组合”。

结语:从“刷量”到“价值共创”,点赞的本质是内容生态的正向循环

百科词条点赞的快速有效方法,绝非依赖技术手段的“虚假刷量”,而是回归“用户价值”与“内容质量”的核心。无论是内容适配、场景设计,还是跨平台协同与数据优化,其本质都是通过“让用户愿意主动点赞”的价值创造,实现词条的自然增长。

在当前平台对虚假流量打击日益严格的背景下,唯有将“点赞”视为用户对内容质量的投票,才能实现可持续的运营。未来,随着百科平台向“用户共创”模式演进,词条的点赞量将不再仅仅是数字,而是内容生态健康度的晴雨表——当每一份点赞都对应着真实的价值认可,百科才能真正成为连接知识与用户的权威桥梁。