刷点赞量在网页比赛中可行吗?这个问题背后,是数字竞赛生态中技术干预与公平底线的激烈博弈。当网页设计、创意展示等赛事越来越多地将用户互动数据作为评分参考,刷点赞量似乎成了部分参赛者眼中的“捷径”,但这种行为真的能带来竞争优势吗?其可行性又受到哪些根本性制约?

刷点赞量的本质,是通过非正常手段人为放大作品在社交平台或投票系统中的数据表现。常见手段包括利用机器批量注册账号点击、雇佣“水军”集中操作、通过脚本程序模拟用户行为,甚至篡改接口数据直接伪造点赞数。这些方式看似能在短时间内快速提升数据,却与网页比赛的核心价值背道而驰。网页比赛的初衷,本是通过专业评审和真实用户反馈,筛选出兼具技术实力、创意价值与用户体验的优质作品,而非一场比拼“数据造假能力”的数字游戏。

从比赛规则层面看,刷点赞量的可行性几乎为零。正规网页比赛通常会设置多维评分体系,专家评审占比往往超过50%,涵盖设计逻辑、代码质量、创新性、用户体验等核心维度,点赞量仅作为“用户反馈”参考项,甚至明确标注“禁止任何形式的数据刷量”。例如国内某知名网页设计大赛就在规则中强调:“采用技术手段干预投票数据的作品,一经核实将直接取消参赛资格,并纳入行业黑名单。”这种制度设计决定了刷点赞量即便能短暂提升数据,也无法改变最终排名,反而可能因违规导致“竹篮打水一场空”。

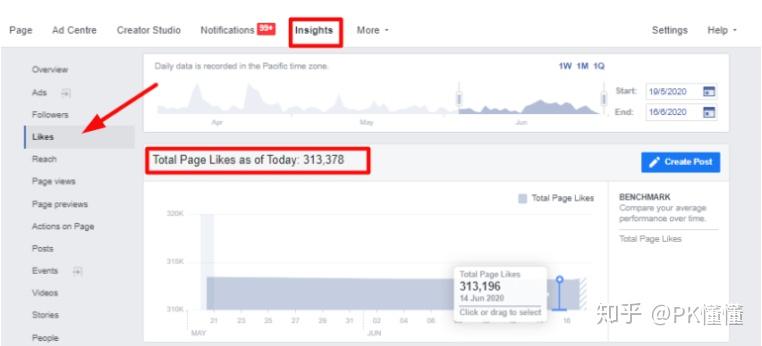

技术反制手段的升级,进一步压缩了刷点赞量的操作空间。当前主流赛事平台和社交网站均已部署成熟的反作弊系统:通过分析用户行为特征(如点击频率、停留时长、设备指纹等)识别异常流量;利用机器学习算法建立用户画像,过滤机器账号和虚拟IP;甚至引入区块链技术确保投票数据的不可篡改性。某网页竞赛平台负责人透露:“我们曾测试过多种刷量方式,从模拟点击到分布式攻击,系统识别率已达98%以上,刷量者往往在数据提交阶段就会被标记。”这种技术壁垒使得刷点赞量不仅难以隐蔽,反而可能因触发反作弊机制导致作品被误判为“异常数据”,反而影响评分。

从参赛者自身发展角度看,刷点赞量更是一种短视的“自杀行为”。网页比赛的核心价值在于为设计师、开发者提供展示专业能力的舞台,其评委多为行业资深人士,作品的技术细节、设计理念才是考察重点。若将精力耗费在刷量上,反而会忽视作品打磨,错失通过比赛获得行业认可的机会。更严重的是,一旦被认定存在数据造假,不仅会损害个人职业声誉,还可能被行业组织列入失信名单,影响后续的职业发展。正如某设计公司HR所言:“我们招聘时格外关注参赛作品的真实性,曾发现某候选人简历中的获奖作品存在明显刷量痕迹,直接被淘汰——连数据真实性都无法保证,如何相信其作品的专业性?”

从行业生态维度看,刷点赞量的泛滥会破坏整个网页竞赛的公信力。当比赛结果被虚假数据左右,真正优秀的作品可能因“数据不足”被埋没,而劣质作品凭借刷量获得奖项,长期来看会导致“劣币驱逐良币”的恶性循环。这种生态恶化不仅会让参赛者失去信任,也会让赛事主办方失去行业影响力,最终损害的是整个网页设计行业的创新动力。近年来,多个知名网页赛事因曝出刷量丑闻而声誉扫地,参赛规模逐年萎缩,便是前车之鉴。

那么,如何在网页比赛中真正提升作品影响力?答案其实很简单:回归创作本质。与其耗费精力刷虚假点赞,不如深耕作品本身——优化用户交互逻辑、提升视觉设计美感、强化技术实现细节,通过真实用户体验积累口碑。同时,善用赛事官方提供的分享渠道,主动向行业社群、专业媒体展示作品,用专业实力赢得真实关注。某网页大赛金奖获得者分享经验:“我的作品在比赛初期点赞量并不突出,但通过在技术社区分享设计思路,吸引了大量同行自发讨论和推荐,最终数据自然提升,更重要的是获得了多家企业的橄榄枝。”

刷点赞量在网页比赛中,看似是一条“捷径”,实则是通往死胡同的歧路。它既无法撼动专业评审的核心地位,又会在技术反制面前无所遁形,更会透支参赛者的职业信誉和行业生态的健康发展。真正的网页竞赛,从来不是比拼谁的数据更“好看”,而是比拼谁的作品更能打动用户、更能推动行业进步。放弃刷量的侥幸心理,回归创作的初心,才是参赛者最该走的“可行之路”。