刷点赞行为在内容创作领域早已不是新鲜事,尤其在百家号这类依赖算法推荐的平台,不少创作者试图通过人为增加点赞数来“撬动”推荐流量。然而,这种看似能快速提升曝光的手段,实则与百家号的内容推荐机制背道而驰,不仅无法优化推荐效果,反而可能对账号生态造成系统性伤害。

百家号的推荐算法本质是“用户需求导向”与“内容价值判断”的结合体,它会综合评估内容的完读率、点赞率、评论转发质量、用户停留时长等十余项指标,构建内容质量分。其中,点赞作为最直接的用户反馈信号,算法默认高点赞代表内容更符合用户兴趣,因此会优先推荐给相似标签的用户。但这里的关键在于,算法对“点赞”的权重并非孤立看待,而是与用户真实行为深度绑定——比如,一个内容点赞量高,但评论数极少、完读率不足10%,算法就会判定数据异常,认为点赞可能存在“水分”。

刷点赞行为制造的虚假数据,会直接扭曲算法对内容质量的判断。假设某篇内容通过刷量获得1万点赞,但实际完读率仅5%,评论中80%是“刷单号”的无效留言,算法在识别到“高点赞-低完读-低评论质量”的异常组合后,会降低该内容的质量分,反而减少推荐。更严重的是,长期刷量的账号可能被算法标记为“异常数据源”,触发风控机制,导致后续所有内容推荐量被限流,得不偿失。

当刷点赞成为普遍现象,创作者的精力会从“打磨内容”转向“操纵数据”。优质内容因真实互动不足而被淹没,而低质但刷量多的内容却占据流量入口,导致平台内容生态劣币驱逐良币。百家号作为以内容质量为核心的资讯平台,其推荐机制本应是优质内容的“放大器”,而刷点赞却让这个放大器失真,最终损害的是整个平台的公信力。用户打开百家号,频繁看到的是“点赞上万却毫无营养”的内容,会逐渐对平台失去信任;而依赖刷量的创作者,则会在虚假流量中迷失方向,忽视用户真实需求,最终失去持续创作优质内容的能力。

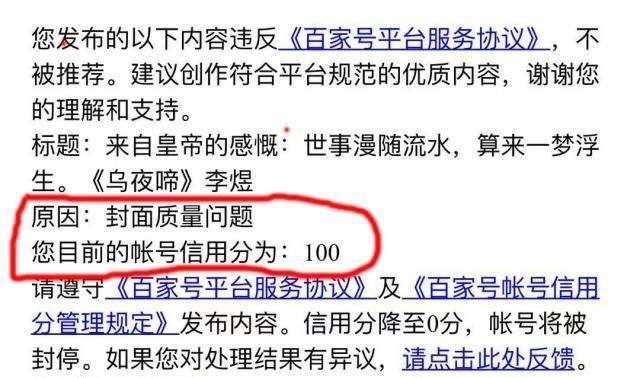

值得注意的是,百家号早已建立了成熟的风控体系,通过识别点赞行为的异常模式(如短时间内集中点赞、点赞账号无历史互动记录、点赞IP地址集中等)来过滤虚假数据。此外,算法还会引入“用户行为权重”概念,比如活跃老用户的点赞权重远高于新注册账号,刷量者即使获得大量点赞,也无法提升真实的内容质量分。这意味着,刷点赞不仅无法“骗过”算法,反而可能因数据异常而被算法“反向惩罚”。

更深层来看,刷点赞对百家号内容推荐效果的影响,本质是“短期利益”与“长期价值”的冲突。创作者若沉迷于刷点赞带来的虚假流量,会陷入“数据依赖症”——为了维持高点赞,不断降低内容门槛,生产标题党、拼凑稿,最终失去用户粘性。而平台算法的核心目标始终是“留住用户”,只有能解决用户问题、引发情感共鸣的内容,才能获得持续推荐。刷点赞制造的“泡沫数据”无法转化为用户留存,反而会因跳出率高、互动质量差,让算法彻底否定内容价值。

在百家号的生态中,真正能带来持续推荐效果的,永远是那些能引发用户真实互动、满足用户需求的高质量内容。创作者与其在数据上做文章,不如深耕内容本身——提升完读率、激发用户评论、引导转发分享,才是获得算法青睐的唯一正道。刷点赞的泡沫终会破灭,而优质内容的价值,永远会被算法看见。