在数字社交的日常图景中,“只刷朋友圈不点赞”已成为一种普遍却少被深究的行为——手指在屏幕上划过无数动态,却始终悬停在“点赞”按钮上方,最终悄然滑过。这种看似矛盾的操作,实则是当代个体在社交场域中精心编织的“沉默策略”,背后藏着对社交货币的理性权衡、对个体边界的主动守护,以及对信息过载的应激防御。并非所有“不点赞”都源于冷漠,它更像是一种未被言明的社交语法,折射出数字时代人际关系的复杂肌理。

一、社交货币的供需失衡:当“点赞”成为高成本交易

朋友圈的点赞功能本质上是社交货币的一种流通形式:每一次点击都是对他人社交价值的认可,也是自身社会资本的隐性投资。然而,并非所有个体都愿意参与这场“货币交换”。对部分人而言,“点赞”并非零成本的举手之劳,而是需要持续输出的“社交劳动”。

例如,同事晒加班动态,点赞可能被解读为“附和职场文化”;朋友晒奢侈品,不点赞怕显得疏离,点赞又怕被贴上“虚荣”标签;亲戚晒育儿经,点赞需附和“孩子真棒”的标准化话术,否则可能引发家庭关系的微妙波动。在这种情境下,“点赞”从简单的互动行为异化为一种需要精心计算的“社交债务”。当点赞的隐性成本超过其带来的社交收益时,“只刷不赞”便成为理性选择——人们选择用浏览代替互动,以“沉默”规避社交风险。

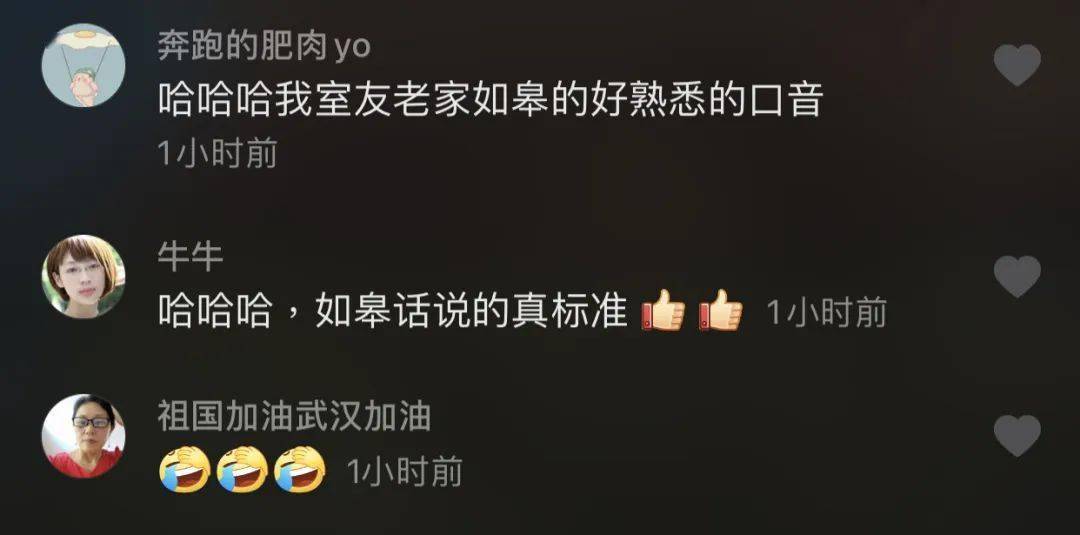

更深层的矛盾在于,朋友圈的“点赞文化”正在贬值。随着好友数量增长,动态从“生活记录”沦为“表演舞台”,点赞逐渐从“真诚认可”降格为“礼貌性敷衍”。当一条动态收获上百个点赞却只有3条评论时,点赞的意义已被稀释。此时,“只刷不赞”反而成为一种对“虚假繁荣”的无声抗议——人们通过拒绝点赞,维持对社交真实性的坚守。

二、个体边界的隐性防御:用“沉默”筑起社交安全区

“点赞”是一种公开的表态行为,它将个体的态度暴露在所有共同好友的视野中。这种“被看见”的压力,让部分人选择用“不点赞”构建边界墙。心理学中的“自我呈现理论”指出,个体在社交中会主动管理他人对自己的认知,而“不点赞”正是控制自我呈现的策略之一。

例如,对前任的动态,点赞可能引发“旧情复燃”的误解;对观点相异者的言论,点赞可能被等同于“立场认同”;对普通朋友的日常琐事,过度点赞又显得“刻意讨好”。为了避免这些潜在的社交风险,人们选择“只刷不赞”——既完成了对他人生活的“围观”(维持社交在场感),又避免了公开表态(减少认知负荷)。这种“沉默的在场”本质上是一种边界管理:通过拒绝公开互动,个体在社交网络中为自己保留了一片“安全区”。

值得注意的是,这种边界防御在不同代际中表现差异显著。年轻一代在“数字原生”环境中更擅长“分层社交”,他们会根据关系亲疏设置“分组可见”,对不同动态采取差异化互动(如对密友私聊、对普通朋友沉默);而中老年群体则更易将“点赞”等同于“关系亲疏”,不点赞可能被误解为“看不起”,因此他们更倾向于“点赞式社交”。这种代际差异进一步解释了“只刷不赞”行为的复杂性——它不是单一动机的结果,而是不同社交习惯的碰撞。

三、信息过载下的认知负荷:当“点赞”成为被动的社交义务

朋友圈日均信息流已达数百条,用户每天需要处理大量“待点赞”动态:朋友的旅行照片、同事的工作汇报、亲戚的养生文章……这种信息过载催生了“点赞疲劳”——人们既没有精力逐一筛选,又不愿错过重要社交节点,最终选择“只刷不赞”作为折中方案。

认知心理学研究表明,人类的注意力资源是有限的。当信息量超过处理阈值时,个体会启动“选择性忽略”机制:优先关注与自身强相关的内容(如密友的求助动态),对弱相关内容(如泛之交的日常)则采取“批量浏览+零互动”策略。“只刷不赞”本质上是一种认知节能行为:通过减少点赞操作,个体将有限的注意力资源分配到更重要的社交任务中。

此外,算法推荐加剧了信息过载。平台为提升用户粘性,不断推送“你可能感兴趣”的内容,导致朋友圈充斥着大量“弱连接”动态。对这些内容,用户既无点赞动机,又无点赞义务,最终选择“沉默浏览”。这种“点赞义务”的消解,让“只刷不赞”从“社交失礼”转变为“正常行为”——人们逐渐接受“浏览即关注,点赞非必需”的社交新规则。

四、社交关系的隐性分层:“点赞”之外的关系维系逻辑

朋友圈的社交网络并非均质的“好友池”,而是存在隐性分层:强关系(密友、家人)、中关系(同事、同学)、弱关系(泛之交、陌生人)。不同层级的关系对应不同的维系逻辑,“点赞”只是其中一种,且并非最优解。

对强关系而言,私聊、评论、线下见面等“深度互动”远比“点赞”更有价值。例如,朋友生日时,一句“好久不见,出来聚聚”的私聊,比10个点赞更能传递情感;家人遇到困难时,实际的帮助比“点赞加油”更有意义。对强关系而言,“只刷不赞”不是疏远,而是将社交资源从“形式互动”转向“实质连接”。

对中关系而言,“点赞”可能是一种“维持存在感”的策略,但“只刷不赞”也并非完全拒绝互动。例如,同事升职时,不点赞但当面祝贺;同学晒录取通知时,不点赞但转发祝福。这种“线下互动+线上沉默”的组合,既维系了关系,又避免了“点赞文化”的虚伪。

对弱关系而言,“只刷不赞”则是“选择性脱敏”的结果。泛之交的动态对个体社交价值影响甚微,点赞反而可能引发“过度关注”的负担(如被邀请参加无关活动)。因此,“只刷不赞”成为过滤弱关系的“社交过滤器”——通过不互动,自然减少社交联结,实现关系网络的“轻量化”。

结语:沉默的社交智慧

“只刷朋友圈不点赞”不是社交能力的缺失,而是个体在数字时代对社交规则的主动调适。它既是对“点赞文化”异化的反抗,也是对个体边界的守护;既是对信息过载的应对,更是对不同层级关系的理性管理。当社交从“形式互动”转向“深度连接”时,“不点赞”反而成为更高级的社交智慧——它承认了社交的复杂性,也尊重了个体在关系中的自主权。

或许,未来的社交平台需要重新设计互动机制:从单一的“点赞”转向多元的“情感表达”,让用户可以根据关系亲疏选择互动方式(如私聊、评论、虚拟礼物等)。而作为用户,我们也需要理解“沉默”背后的社交逻辑——它不是冷漠,而是对真实关系的珍视;不是疏离,而是对社交边界的尊重。在数字社交的喧嚣中,学会“沉默”,或许正是保持社交健康的第一步。