在贴吧的社区生态里,QQ名片的点赞数正从单纯的社交互动符号,演变为可量化的“影响力货币”。“无限刷赞QQ名片”这一行为从边缘走向主流,折射出数字社交需求的异化与技术驱动的便利化浪潮。这种看似简单的数据操作,实则暗合了当代网民对社交资本、身份认同与平台红利的复合渴求,其流行绝非偶然,而是多重社会心理与技术逻辑交织的必然结果。

社交货币的异化:点赞数成为可量化的“社交硬通货”

QQ名片的点赞数本质上是社交互动的数字化沉淀,但在贴吧这类以兴趣聚合的社区中,它被赋予了远超原始功能的商业与文化价值。在贴吧的“吧文化”里,用户的发言权重、可信度乃至话语权,往往与个人主页的“数据形象”深度绑定。一个点赞数过万的QQ名片,能在发帖瞬间建立“资深用户”的视觉锚点,这种“数据背书”比自我介绍更具说服力。当点赞数成为衡量“社交活跃度”与“社区贡献度”的隐性标准,用户便产生了对“高赞数据”的刚性需求——这类似于现实社会中“人脉广”“朋友多”的社交资本,但在虚拟空间中,其可量化、可展示的特性使其更容易被追逐。无限刷赞行为本质上是用户对“社交货币”的主动“通胀”,通过低成本制造高点赞数据,快速兑换社区内的注意力资源与影响力溢价。

技术门槛的瓦解:从“技术壁垒”到“一键操作”的普及化

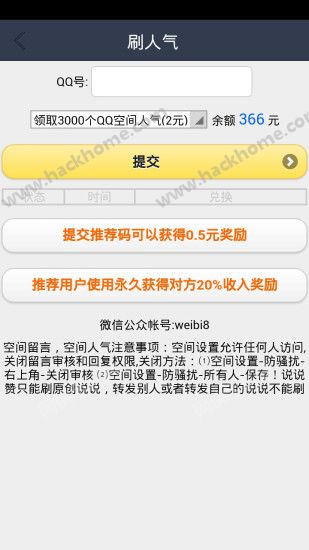

无限刷赞QQ名片的流行,离不开技术实现的“降维打击”。早期刷赞依赖编程知识或灰色脚本,普通用户难以触及;但随着产业链成熟,各类“一键刷赞”工具、代刷服务在贴吧、二手平台甚至社交群组中泛滥,价格低至数元即可购买千次点赞。这种技术普惠化使得刷赞从“少数人的特权”变为“大众可及的游戏”。更关键的是,QQ平台本身的算法漏洞与监管滞后,为刷赞提供了生存空间。例如,部分版本的QQ名片点赞机制对异常数据识别不足,或存在“异步加载”等技术缝隙,让刷赞工具得以钻空子。当技术成本趋近于零、操作难度降至“复制链接+支付”级别,普通用户参与刷赞的心理门槛便大幅降低,推动其从亚文化现象演变为社区内的普遍行为。

社区生态的催化:贴吧算法与群体认同的双重驱动

贴吧的社区特性为刷赞行为提供了“生长土壤”。其一,平台算法对高互动内容的天然倾斜,使得“高赞用户”的发言更容易进入“推荐吧”“热帖榜”,形成“数据越好—曝光越多—流量越大—数据更好”的正向循环。用户为获取算法红利,主动通过刷赞优化个人主页的“数据权重”,这在知识型吧(如“考研吧”“编程吧”)和兴趣型吧(如“动漫吧”“游戏吧”)中尤为明显——高赞名片被视为“专业度”或“活跃度”的象征,能吸引同好关注,甚至带来商业合作机会。其二,贴吧的“群体认同”机制强化了刷动机。在特定吧内,“晒赞”“比赞”逐渐演变为一种隐性社交仪式,用户通过展示高点赞名片获得“圈内人”的身份认同,这种群体压力促使新用户被动加入刷赞行列。当“赞数=地位”成为社区共识,刷赞便从个人行为升华为群体性社交策略。

心理机制的强化:虚荣心焦虑与自我价值补偿

无限刷赞的流行,本质上是数字时代心理需求的投射。在“点赞经济”的语境下,用户的自我价值感 increasingly 依赖外部数据的反馈:高点赞=被认可=有价值,低点赞=被忽视=无存在感。这种“数据依赖症”在青少年与年轻用户中尤为突出,他们通过刷赞快速制造“被喜欢”的假象,以缓解现实社交中的自卑或孤独感。同时,社交媒体的“展示型消费”特性放大了这种焦虑——当朋友圈、QQ空间充斥着“万赞名片”,用户容易产生“落后恐惧”,被迫加入刷赞竞赛以维持“社交体面”。正如社会学家欧文·戈夫曼的“拟剧理论”所言,数字社交本质是“前台表演”,而点赞数是最直观的“舞台效果”,无限刷赞则是用户为打造“完美人设”而进行的“后台筹备”。

挑战与隐忧:数据泡沫下的真实社交危机

无限刷赞的泛滥,正在侵蚀社交生态的真实性。当点赞数可被无限制造,“社交货币”便失去公信力,平台的内容推荐机制也可能因数据污染而失真。更值得警惕的是,这种“数据造假”行为会扭曲用户的社交认知——长期依赖虚假赞数建立自我认同,可能导致用户在真实社交中迷失,形成“数据依赖型人格”。从平台治理角度看,刷赞行为违反了QQ与贴吧的用户协议,涉及“虚假数据”与“不正当竞争”,但现有技术手段难以完全拦截,灰色产业链仍在暗中生长。

无限刷赞QQ名片在贴吧的走红,是数字社交异化与技术便利化共同作用的产物。它既反映了用户对社交资本的渴望,也暴露了平台监管与数据伦理的短板。或许,真正的“社交影响力”从不取决于点赞数的多少,而在于内容的价值与人际的温度。在算法与数据编织的社交迷宫中,保持对“真实互动”的敬畏,或许才是对抗“刷赞狂热”的终极解药。