在微信公众号生态中,“刷赞”早已不是新鲜事,从个人号到企业号,从普通读者到KOL,热衷于在网上给公众号刷赞的现象背后,藏着比“表达喜欢”更复杂的社会心理与平台逻辑。这种看似简单的数字操作,实则是社交货币、算法焦虑、价值异化等多重力量交织的结果,折射出数字时代人类行为的深层变迁。

社交货币:点赞作为身份认同的隐形通行证

法国社会学家布迪厄曾提出“文化资本”理论,认为社会成员通过持有特定文化符号获得地位认同。在微信公众号的社交场域中,“点赞量”正是数字时代最直观的文化资本符号。当用户在朋友圈晒出“已为XX公众号文章点赞”的截图,或因某篇高赞文章获得朋友“你真会找内容”的夸赞时,点赞已超越“喜欢”的本义,成为社交货币的硬通货。职场中,给公司官方公众号刷赞是公开的“态度表达”,既能展现团队归属感,又能避免被视为“异类”;学生群体给老师推荐的公众号文章点赞,则是师生关系中的“隐性契约”——既是对权威的尊重,也是融入圈层的社交策略。这种身份认同的需求,让刷赞从个人行为演变为群体性社交策略:当身边人都开始刷赞,不参与反而可能被边缘化,点赞于是成了“不得不刷”的社交刚需。

算法焦虑:流量分配机制下的被动选择

微信的推荐算法与公众号的流量分配机制,是刷赞热潮的技术推手。平台通过“点赞数”“在看数”“转发数”等数据判断内容质量,高赞文章更容易被推至“看一看”推荐页、搜一搜结果前列,甚至获得官方流量扶持。这种“数据至上”的规则,让公众号运营者陷入流量焦虑:某情感类公众号主编坦言,文章发布后若2小时内点赞量未过百,后续自然流量会断崖式下跌,不得不组织粉丝“集中刷赞”以激活算法。普通读者也陷入“算法绑架”的认知——他们相信,点赞能“帮助”优质作者获得更多曝光,于是主动参与刷赞,形成“越焦虑越刷赞,越刷赞越依赖算法”的恶性循环。数据显示,2023年某头部公众号因刷赞被平台处罚,但其后台数据显示,处罚前其文章平均刷赞率达38%,这意味着超三分之一的互动数据是虚假的。算法制造的“流量竞赛”,让刷赞从“可选项”变成“必选项”,用户在无形中成了算法逻辑的“共谋者”。

价值异化:从真实反馈到数字游戏的蜕变

点赞的初衷是表达真实共鸣,但刷赞让这一行为彻底异化。当公众号文章的点赞量与阅读量、转发量严重脱节(例如阅读量5000、点赞量却达1000),当“10万+”背后是刷赞堆砌的数字泡沫,点赞失去了作为内容质量标尺的意义。用户刷赞时,常以“只是帮个小忙”“作者辛苦了”自我安慰,却在不知不觉中参与了一场“数字造假”。更值得警惕的是,这种异化会延伸至现实认知:习惯了用点赞量判断内容价值,人们开始忽略文章本身的逻辑与深度;习惯了用“谁给我点赞”衡量人际关系,真实的情感连接被数字互动取代。某高校调查显示,68%的受访者承认“会优先点赞朋友推荐的公众号文章,即使内容没看完”,这种“面子点赞”进一步稀释了点赞的真实性,让互动沦为社交表演。

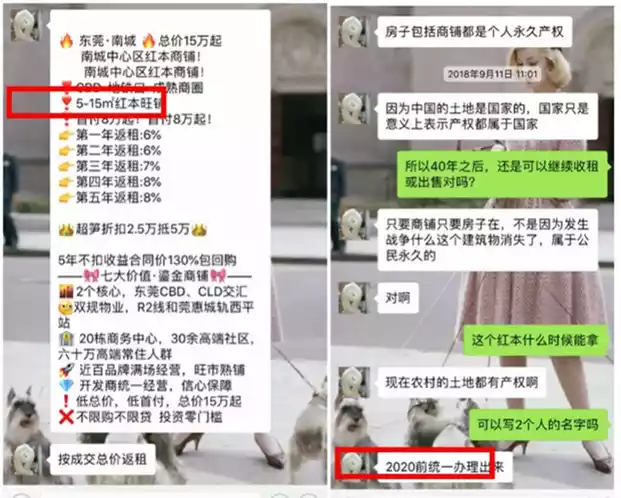

灰色产业链:商业逻辑对刷赞行为的收编

商业利益的介入,让刷赞从个人行为升级为规模化产业。在电商平台,“公众号点赞服务”已形成成熟产业链,某服务商宣称“10万赞24小时内完成,价格低至0.1元/赞”,并支持“自定义IP”“模拟真实用户”等定制化服务。企业号购买点赞是为了包装“影响力”,吸引广告主(广告合作常以“粉丝互动数据”作为议价依据);个人号刷赞是为了打造“热门博主”人设,进而接单变现。这条灰色产业链通过技术手段规避平台检测,使用虚拟账号、IP轮换、模拟点击轨迹等方式,让刷赞行为“看起来”更真实。据行业估算,2023年公众号刷赞市场规模超10亿元,商业逻辑的驱动,让刷赞从“心理需求”变成“经济行为”,加剧了内容生态的失序——当优质内容与刷赞内容在数据上难分伯仲,用户的信息筛选成本急剧上升,平台的内容分发公信力也受到侵蚀。

刷赞热潮背后,是数字时代人们对“被看见”的渴望,对流量焦虑的妥协,但过度依赖数字泡沫只会让内容生态更加脆弱。或许,我们需要重新审视点赞的意义:它应是真实共鸣的瞬间,而非社交攀比的工具;应是内容质量的回响,而非流量竞赛的筹码。对平台而言,算法优化需更注重“深度阅读时长”“评论质量”等真实互动数据,而非单纯依赖点赞量;对用户而言,与其沉迷刷赞的数字游戏,不如静下心来创作或阅读真正有价值的内容——毕竟,公众号的本质是“连接”,而真正的连接,从来不需要靠刷赞来维系。当点赞回归“表达喜欢”的初心,当内容生态摆脱数字泡沫的裹挟,我们才能在信息的海洋中,找到真正值得“看见”的价值。