在QQ社交生态中,动态点赞作为一种“社交货币”,直接关系到用户的形象展示与互动体验。其中,“雪花赞”因独特的视觉设计(如动态雪花效果、特殊图标)成为部分用户追捧的对象,催生了“QQ刷赞雪花方法”的灰色产业链。然而,这类方法是否真的安全可靠?实际体验又是否如宣传般美好?这些问题需要从技术风险、平台规则、用户体验等多维度进行深度剖析。

一、“QQ刷赞雪花”的概念与需求:视觉社交下的投机心理

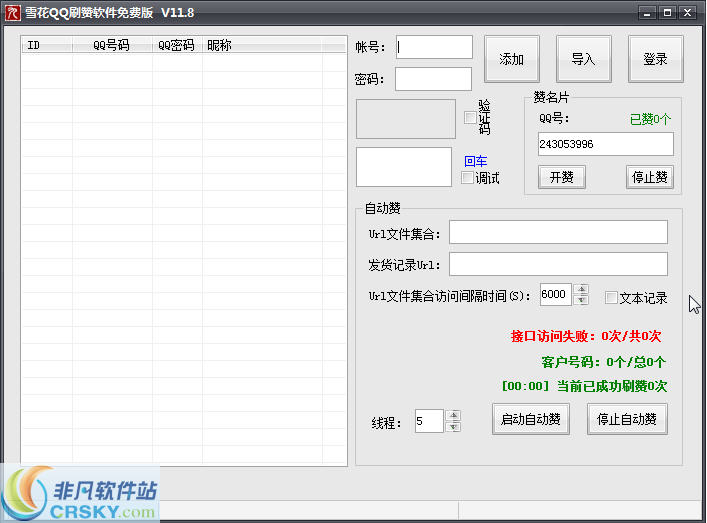

“QQ刷赞雪花方法”通常指通过第三方工具、人工刷赞或平台漏洞,快速为QQ动态、说说等内容获取大量具有雪花特效的点赞。与普通点赞相比,雪花赞在动态列表中更显眼,部分用户认为能提升内容“高级感”,甚至将其作为社交圈层中的“身份象征”。这种需求的背后,是QQ用户对“数据化社交认同”的追逐——在算法推荐机制下,高点赞内容更容易获得曝光,形成“点赞越多→越多人看到→更多人点赞”的循环,刺激了用户通过非常规手段“走捷径”的心理。

二、安全性剖析:账号与隐私的“隐形陷阱”

安全性是刷赞行为的首要风险点,而“雪花赞”的特殊性反而可能放大风险。 从技术层面看,提供刷赞服务的第三方工具通常需要获取用户的QQ账号权限,包括但不限于登录状态、好友列表、动态内容等。这类工具可能植入恶意代码,导致账号密码泄露、好友被恶意添加、甚至财产损失——曾有案例显示,用户使用非官方刷赞软件后,QQ钱包绑定银行卡遭盗刷,根源在于工具后台记录了账号的登录凭证。

从平台规则角度,腾讯对QQ空间的“刷量行为”(含刷赞、刷评论、刷浏览量)有明确禁止条款,依据《QQ软件许可及服务协议》及相关社区管理规定,一旦系统检测到异常点赞行为(如短时间内集中点赞、非真人账号点赞等),轻则动态被删除、点赞数清零,重则账号被限权(如禁止发布动态、添加好友)或永久封禁。值得注意的是,雪花赞因其“非标准性”,更容易触发风控系统的异常检测机制——普通点赞可能分散在不同时间段、不同设备,而雪花赞往往由批量账号在同一时段操作,数据模式高度相似,反而更易被识别为作弊行为。

此外,支付安全也不容忽视。多数刷赞服务要求预付定金或全额付款,但服务商资质参差不齐,跑路、虚假承诺(如“1000雪花赞24小时内到账”)屡见不鲜。用户支付后可能面临“钱赞两空”的困境,且因涉及违规操作,难以通过官方渠道维权。

三、实际体验:短暂“数据狂欢”后的现实落差

实际体验中,“QQ刷赞雪花方法”往往与宣传效果存在巨大差距,甚至引发负面连锁反应。 从效果持续性来看,即使是付费获得的雪花赞,也多为“一次性流量”。腾讯的风控系统会定期对历史数据进行复查,一旦发现异常,点赞数会被批量扣除,用户可能面临“动态从热门瞬间沉底”的尴尬,反而损害社交形象。

从服务质量看,雪花赞的“真实感”存疑。部分服务商为降低成本,使用模拟器批量操作“僵尸号”点赞,这些账号无头像、无动态、无好友,点赞后立即消失,导致用户动态评论区出现大量“幽灵点赞”,反而暴露了数据造假的问题。更有甚者,为追求“雪花效果”,使用低分辨率、重复设计的雪花图标,视觉效果粗糙,与QQ原生雪花赞的细腻动态形成鲜明对比,适得其反。

用户体验还涉及心理层面的隐性成本。依赖刷赞获得的社交认同,本质是“虚假繁荣”。当用户发现高点赞数无法转化为真实互动(如评论、私聊),甚至被好友察觉数据异常后,容易产生社交焦虑,陷入“越刷赞越不安”的恶性循环。长期依赖此类方法,还可能削弱用户创作优质内容的动力,将社交价值简化为数字游戏,违背了社交平台“真实互动”的核心初衷。

四、深层反思:社交数据泡沫与平台生态的平衡

“QQ刷赞雪花方法”的流行,折射出当前社交平台中“数据至上”的畸形价值观。在算法驱动的信息分发时代,点赞数成为内容质量的“量化标签”,迫使部分用户通过投机手段追求数据光鲜。然而,这种“数据泡沫”不仅扭曲了社交生态的真实性,也对平台治理提出挑战——腾讯虽持续升级风控系统,但灰色产业链不断迭代“反检测技术”,形成“道高一尺,魔高一丈”的博弈。

从更宏观的角度看,用户的社交需求本身无可厚非,但过度追求“符号化点赞”(如雪花赞的特殊性),本质是将社交价值异化为“数据攀比”。真正的社交认同,应源于优质内容、真诚互动与情感连接,而非冰冷的数字堆砌。平台在强化规则约束的同时,或许也应优化内容推荐机制,避免“唯点赞论”导致优质内容被淹没,引导用户回归社交本质。

结语:理性看待社交数据,拒绝“捷径”陷阱

“QQ刷赞雪花方法”看似是社交展示的“捷径”,实则暗藏账号安全、隐私泄露、数据失真等多重风险,实际体验也难以达到预期效果。对于QQ用户而言,与其追求虚假的“数据繁荣”,不如将精力放在创作有价值的内容、建立真实的社交关系上——毕竟,社交的本质是“连接”,而非“表演”。平台、用户与第三方服务商需共同维护健康的社交生态,让每一份点赞都承载真实的情感与认同,而非投机取巧的泡沫。