近年来,随着腾讯未成年人防沉迷系统的全面升级,一种号称能“QQ刷赞解防沉迷”的网站在网络上悄然兴起。这类服务通常以“技术破解”“后台修改”“数据刷取”为噱头,宣称通过QQ空间点赞、动态互动等操作即可“安全解除”防沉迷限制,让未成年人恢复游戏时长或解除消费限制。然而,这类看似便捷的“解禁”服务,真的能实现其承诺的“安全解除”吗?其背后隐藏的技术风险、法律隐患与账号安全问题,远比宣传中更具欺骗性。

QQ防沉迷系统的本质是技术防护,而非“数据漏洞”

腾讯的未成年人防沉迷系统并非简单的“时间锁”,而是基于多维度数据验证的动态防护体系。该系统通过用户实名信息、设备指纹、登录行为、消费习惯等数据综合判断用户身份,对未成年人的游戏时长、充值额度进行严格限制。所谓“QQ刷赞解防沉迷”的核心逻辑,是通过刷取QQ空间点赞、评论等互动数据,制造“成年人社交活跃”的假象,试图绕过系统的身份识别。然而,这一操作从一开始就建立在错误的技术认知上——防沉迷系统的身份核验依赖的是公安系统的实名数据与用户行为模式,而非单一的社交数据活跃度。腾讯的风控系统会实时监测账号异常行为,如短时间内大量非自然互动、设备与登录地频繁切换等,一旦发现数据异常,不仅无法解除防沉迷,反而可能触发账号保护机制,导致临时冻结或永久封禁。

“安全解除”的承诺背后是账号与个人信息的双重风险

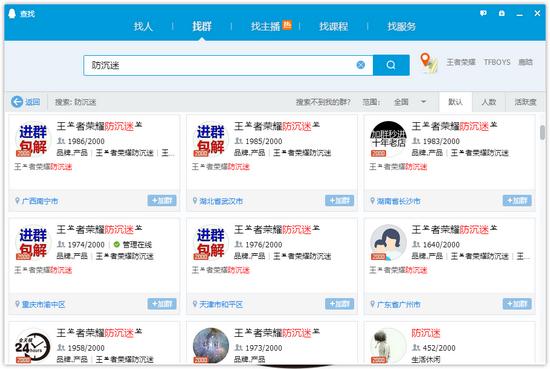

这类“QQ刷赞解防沉迷”网站通常要求用户提供QQ账号密码、实名信息甚至手机验证码,声称“需要登录后台进行数据修改”。事实上,腾讯官方从未授权任何第三方平台通过“刷赞”或其他方式解除防沉迷,此类网站获取账号权限后,存在极高的安全风险。一方面,账号可能被恶意盗用,用于传播不良信息、实施诈骗或进行游戏道具交易,导致用户承担法律责任;另一方面,提供的实名信息、手机号等敏感数据可能被非法转卖,用于电信诈骗、身份冒用等犯罪活动。更值得警惕的是,部分网站还会在用户设备中植入木马程序,窃取聊天记录、支付密码等隐私信息,造成不可挽回的经济损失。所谓“安全解除”,本质上是利用用户对防沉迷系统的焦虑心理,进行的“钓鱼式”诈骗。

法律层面:数据篡改与违规操作的红线不容触碰

根据《中华人民共和国网络安全法》《未成年人保护法》及腾讯用户协议,任何未经授权的技术手段破解、绕过防沉迷系统均属违规行为。提供“QQ刷赞解防沉迷”服务的网站,可能涉嫌违反《刑法》中关于“提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪”的条款;而使用此类服务的用户,若协助未成年人规避防沉迷,也可能违反《未成年人保护法》中“父母或者其他监护人应当保障未成年人身心健康发展”的规定。近年来,多地网信部门已查处多起类似“解防沉迷”的灰色产业链案例,涉案人员因非法获取公民个人信息、破坏计算机系统等行为被追究刑事责任。所谓“安全”的承诺,在法律风险面前不堪一击。

用户需求与合法替代:与其冒险“解禁”,不如正视防沉迷的意义

未成年人沉迷游戏的核心问题,往往在于缺乏合理的时间管理与家庭引导。部分家长或学生寻求“QQ刷赞解防沉迷”服务,本质上是希望快速恢复游戏娱乐,却忽视了防沉迷制度对未成年人身心健康的保护作用。事实上,腾讯官方为身份认证有误的用户提供了申诉渠道,如通过“成长守护平台”提交身份信息核验材料,或在发现账号被盗用时及时联系客服处理。对于确实存在合理需求的用户,正规途径的申诉不仅安全可靠,更能避免陷入法律与安全风险。更重要的是,家长与孩子应共同建立健康的娱乐习惯,通过户外运动、亲子互动等方式替代过度游戏,这才是应对防沉迷限制的根本之策。

“QQ刷赞解防沉迷网站”的“安全解除”承诺,是一场精心包装的骗局。它利用用户对技术认知的局限和对防沉迷的焦虑,掩盖了账号被盗、信息泄露、法律追责的真实风险。在腾讯不断升级的风控体系与法律法规的严格监管下,任何试图通过“捷径”解除防沉迷的行为,最终都难逃“竹篮打水一场空”的结局。真正的“安全”,从来不是依赖于灰色产业链的投机取巧,而是对规则的尊重、对个人信息的保护,以及对未成年人健康成长的理性认知。面对防沉迷限制,与其将希望寄托于不靠谱的“解禁服务”,不如回归家庭陪伴与自我管理的本质,这才是规避风险、实现“安全”的唯一正道。