刷赞被骗3000元该怎么办?这是近年来在网络经济蓬勃发展的背景下,不少自媒体从业者、电商商家乃至普通网民都可能遭遇的现实困境。当“轻松刷赞、快速涨粉”的诱惑与“预付费用、卷款跑路”的骗局交织,受害者往往在懵懂中损失钱财,更因“刷赞”本身的灰色属性而陷入维权无门的焦虑。事实上,无论是从法律维权、证据保全还是风险防范的角度,这类骗局都有明确的应对逻辑,关键在于能否迅速行动、理性处置。

刷赞骗局的底层逻辑:利用“数据焦虑”设下的陷阱

要理解“刷赞被骗3000元该怎么办”,首先需拆解骗局的运作模式。当前市场上的刷赞服务多打着“性价比高”“秒到账”的旗号,以“100点赞10元”“千粉套餐300元”等低价吸引需求方——这些需求方或是急于完成平台考核指标的新手博主,或是希望提升商品转化率的中小商家,抑或是单纯想营造“热门假象”的个人账号。骗子通常会要求受害者先支付30%-50%的预付款,承诺“刷完即付尾款”,待收到款项后,要么用机器批量刷量(极易被平台识别并清理),要么直接拉黑失联,甚至伪造“刷量成功截图”拖延时间。当受害者意识到被骗时,对方早已销声匿迹,而3000元左右的金额因未达到刑事立案标准(部分地区诈骗罪立案门槛为5000元),往往让公安机关难以立案,受害者陷入“钱没追回,还可能因刷赞违反平台规则被封号”的双重困境。

被骗后的黄金72小时:证据收集是维权基石

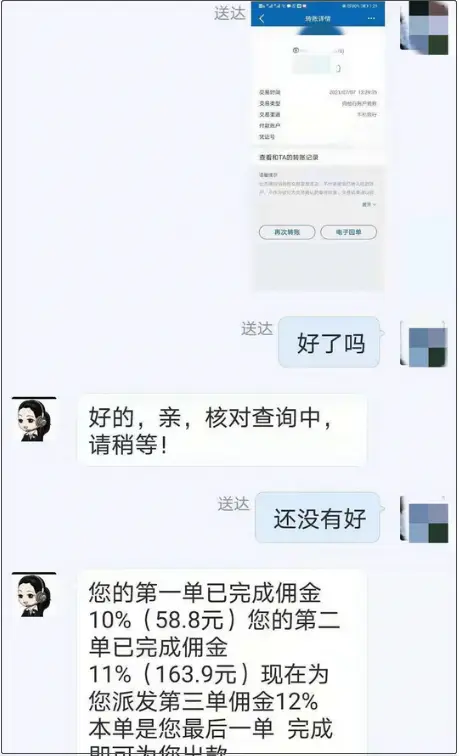

遭遇刷赞被骗3000元后,最忌讳的是“自认倒霉”或与对方争吵无果。正确的第一步是立即固定证据,包括但不限于:与骗子的完整聊天记录(含承诺刷赞数量、收费标准、转账凭证等)、对方收款账户信息(微信、支付宝账号或银行卡号)、转账截图(需显示交易单号、时间、金额)、以及对方实施诈骗的关键对话(如“刷完再付尾款”“保证真实人工赞”等承诺)。这些证据是后续报警、投诉的核心依据,尤其是转账记录,能清晰证明资金流向和诈骗事实。值得注意的是,部分骗子会使用“虚拟账号”或“第三方支付通道”收款,受害者需通过支付平台查询对方实名信息,若对方账户为个人实名,则维权依据更充分;若为企业账户,则可进一步核查企业资质,判断是否存在冒用名义的情况。

法律维权路径:从民事追责到刑事报案

在证据完备后,受害者应立即采取法律行动。虽然3000元未达刑事立案标准,但并不意味着无法追回。首先,可尝试向公安机关报案,即使不立刑事案件,警方也会记录在案,若后期有类似案件串联,可能并案处理。其次,可通过民事诉讼途径起诉对方,依据《民法典》第一百四十八条“一方故意告知对方虚假情况或者隐瞒真实情况,诱使对方作出错误意思表示”的规定,主张合同无效并要求返还财产。实践中,若骗子身份明确(如通过转账信息获取实名),法院可依法判决返还损失,且受害者无需支付诉讼费(因金额较小适用简易程序)。此外,若通过第三方平台(如淘宝、闲鱼)交易刷赞服务,可向平台投诉,依据《电子商务法》规定,平台需对商家的资质进行审核,若明知商家从事违法活动仍提供服务的,需承担连带责任。

平台规则与道德风险:为何“刷赞”维权常陷被动?

部分受害者在维权过程中会遇到“平台不支持刷赞交易投诉”的问题,这源于刷赞本身违反了多数平台的服务协议。例如,抖音、快手等短视频平台明确禁止“刷量、刷赞”行为,一旦发现不仅会清理虚假数据,还可能封禁账号;微信、微博等社交平台也将“恶意刷量”列为违规操作。这种“灰色属性”让部分受害者在维权时顾虑重重:担心自己因参与违规行为而受到平台处罚。事实上,根据《反电信网络诈骗法》第二十五条,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号,不得提供实名核验帮助;而刷赞服务本质属于“虚假流量”,违反了网络真实性原则,受害者虽违规在先,但诈骗行为已构成独立侵权,二者不能相互抵消。维权时,受害者应主动向平台说明“被诈骗”事实,而非“购买刷赞服务”,平台有义务配合提供骗子信息(如注册IP、实名认证等),以协助维权。

长期防范:构建“数据健康”与“风险意识”的双重防线

面对“刷赞被骗3000元”的困境,事后维权固然重要,但事前防范更为关键。从行业角度看,网络平台应持续完善算法推荐机制,减少“唯数据论”的评价体系,引导内容创作者回归优质创作本质;从个人角度,需树立“数据健康”意识,明白虚假流量无法带来真实价值,反而可能因数据异常触发平台风控。例如,某美妆博主曾因“刷赞1万+,但互动率不足1%”被平台判定为异常流量,导致账号限流,最终得不偿失。此外,警惕“低价陷阱”是防范骗局的核心——正规流量推广服务(如信息流广告)虽价格较高,但均有明确的服务协议和保障机制,而所谓“百元千赞”“秒到账”的刷赞服务,本质就是“低价诱饵+诈骗收割”。建议有数据提升需求的用户,优先选择平台官方推广工具或与具备资质的MCN机构合作,避免与个人“刷手”私下交易。

刷赞被骗3000元,损失的不仅是金钱,更是对网络经济信任的冲击。但换个角度看,这类骗局也倒逼我们反思:在流量至上的网络环境中,是继续追逐虚假数据的泡沫,还是回归内容本质、沉淀真实用户?或许,当更多人拒绝“刷赞捷径”,选择用优质内容赢得认可时,类似骗局便会失去生存土壤。而对于已遭遇骗局的受害者,记住:法律从不因“违规行为”而否定受害者的追偿权,固定证据、果断维权,才是对骗子的最有力回击。