刷赞被冻结账户已成为内容创作者的“隐形陷阱”——当账号突然因“异常点赞行为”被限制功能,多数人的第一反应是慌乱申诉,却往往因忽略平台规则逻辑而错失解冻时机。事实上,解冻账户并非简单的“求情”,而是需要系统梳理违规根源、精准匹配平台审核标准、并通过合规行为重建账号可信度的过程。

刷赞为何会导致账户冻结? 平台对“异常点赞”的判定本质是基于对用户行为数据的算法识别。正常用户的点赞行为往往具备分散性、关联性(如点赞内容与历史兴趣一致)和低频性(非短时间内集中操作),而刷赞行为则呈现出明显的数据特征:短时间内大量点赞同一类型账号或内容、IP地址集中、设备指纹重复、无真实内容浏览轨迹等。这些异常数据会被平台风控系统标记为“非自然流量操作”,进而触发账户冻结机制。值得注意的是,不同平台对“异常”的界定阈值存在差异——例如短视频平台可能更关注“点赞-关注-转发”的链路异常,而社交平台则侧重“点赞频率与用户活跃度的匹配度”。但核心逻辑一致:任何试图通过技术手段或人工干预破坏平台生态公平性的行为,都将面临治理。

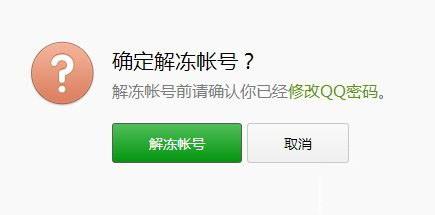

解冻账户的第一步,是精准定位违规节点。平台冻结通知通常会标注具体违规类型(如“涉及异常点赞”“账号存在非自然增长”),但创作者需进一步自查:是使用了第三方刷赞工具?还是参与了“点赞互赞”群组?亦或是误购了虚假点赞服务?明确违规根源是制定解冻策略的前提。例如,若因使用刷赞软件导致冻结,需立即卸载相关工具并清除设备缓存;若因参与互赞群组,则需解散相关群聊并停止与违规账号的互动。这一步的“彻底性”直接影响后续申诉的可信度——若违规行为未完全终止,申诉材料可能被判定为“敷衍整改”。

接下来是申诉材料的系统性准备。多数平台的申诉入口位于“账号安全中心”或“帮助与客服”板块,但材料的充分性直接决定审核效率。核心材料应包含三部分:身份证明(确保账号归属权)、违规行为说明(需具体描述违规操作,如“于X月X日通过XX渠道购买1000条点赞,已深刻认识到错误”)、整改承诺书(明确列出后续合规运营措施,如“未来将通过内容创作获取自然流量,绝不使用任何第三方工具”)。值得注意的是,申诉话术需避免“甩锅”或“辩解”——例如“我只是想提高曝光”这类表述会削弱诚意,而“我已学习《平台社区公约》,理解刷赞对生态的破坏,自愿接受平台处理并承诺合规运营”则更能体现态度。此外,部分平台支持补充“补救行为”证明,如违规期间删除的异常点赞截图、近期发布的优质内容数据等,这些材料能向平台展示整改的实际行动。

申诉提交后,等待期间的“动态补救”同样关键。许多创作者误以为申诉后只需被动等待,实则平台在审核期间会持续观察账号行为:若申诉后仍存在异常操作(如频繁切换设备、尝试其他违规手段),可能直接导致解冻失败;反之,若能在申诉期间坚持发布原创内容、积极回复粉丝评论、引导自然互动,则能向平台传递“账号已回归正常运营”的信号。例如,某美妆博主在账号申诉期间,连续三天发布“护肤误区科普”短视频,通过评论区互动引导粉丝分享真实体验,最终在申诉通过后,自然点赞量较冻结前提升了20%。这种“以行动证明整改”的策略,往往比单纯的文字申诉更具说服力。

解冻账户后,长效合规运营是避免二次冻结的核心。账号解冻不等于“安全警报解除”,平台可能对解冻账户实施为期7-30天的“观察期”,期间若再次触发风控规则,可能面临永久封禁。因此,创作者需建立“合规涨粉”的思维:通过内容垂直度提升用户粘性(如科技类账号聚焦深度测评,而非追逐热点)、利用平台官方活动获取自然流量(如抖音的“创作者激励计划”、小红书的“蒲公英平台”)、引导用户基于内容价值进行互动(如在视频结尾设置“你觉得有用吗?点赞告诉我”)。同时,定期检查账号数据健康度:若某条内容的点赞量远高于平均水平(如平时100赞,突然飙升至1万赞),需警惕是否存在“刷赞残留”,可通过平台举报渠道自查并删除异常数据。

刷赞被冻结账户的解冻过程,本质上是创作者与平台规则的一次深度对话——它不仅是对违规行为的纠正,更是对“内容价值”的重新认知。当账号恢复功能时,真正的考验才刚刚开始:唯有放弃流量焦虑,以优质内容为锚点,以合规运营为底线,才能让账号在平台生态中行稳致远。毕竟,短暂的“点赞捷径”或许能带来数据光鲜,但长久的账号生命力,永远源自与用户的真实连接。