刷赞行为是否容易引发账号被盗的严重风险?这一问题在当前内容生态下正逐渐从“边缘隐患”演变为“核心威胁”。多数用户将刷赞视为无伤大雅的“流量操作”,却忽视了其背后隐藏的账号安全逻辑链——当用户主动将账号权限交予第三方工具,或在不安全环境下授权登录时,账号被盗的风险已如悬顶之剑,随时可能坠落。刷赞行为与账号被盗风险并非偶然关联,而是由技术漏洞、利益链条与用户心理共同构建的必然结果,其严重性远超普通用户的认知范畴。

刷赞行为的运作逻辑,本质上是一场“用户需求”与“灰色产业”的供需对接。为追求内容曝光率或商业变现指标,部分用户选择通过第三方平台、软件或人工服务批量获取点赞。这些服务通常以“免费试用”“秒到账”“真实IP”为噱头,吸引用户提供账号信息。然而,所谓“刷赞工具”的核心功能并非模拟真实用户互动,而是通过技术手段绕过平台检测,而实现这一过程的前提,往往是要求用户开放账号的登录权限、敏感操作权限,甚至直接获取账号密码。这种“以权限换流量”的模式,从源头上为账号盗用埋下了伏笔——用户主动交出的不仅是点赞数据,更是账号的控制权。

技术层面,刷赞行为引发账号被盗的路径清晰且多元。最直接的方式是“恶意软件植入”:部分刷赞软件以“破解版”“增强版”为名,诱导用户下载安装,实则捆绑了键盘记录、远程控制木马等恶意程序。当用户输入账号密码时,这些程序会实时记录并上传至黑客服务器,实现账号信息的窃取。另一种常见手段是“钓鱼链接授权”:刷赞平台会发送看似正规的登录链接,引导用户在仿冒的官方页面输入账号信息,或通过OAuth授权接口获取账号的访问权限。一旦授权成功,第三方即可随意操作账号,包括修改密码、绑定手机、发布违规内容,甚至将账号转卖至黑产市场。更有甚者,部分刷赞服务直接以“代运营”为名,要求用户提供账号密码“代刷”,实则直接完成账号盗取的全过程。

账号被盗的后果远超“丢失点赞数据”的范畴,而是对用户数字身份的全面冲击。对于个人用户而言,账号可能被用于发布垃圾广告、传播违法信息,导致封号风险;社交账号中的联系人、聊天记录等隐私数据可能被泄露,甚至引发电信诈骗等次生危害。对于商业账号(如电商、MCN机构),账号被盗不仅意味着流量资产流失,更可能因虚假交易、违规操作导致品牌信誉崩塌,造成直接经济损失。据网络安全行业内部数据,2023年因使用第三方刷赞工具导致的账号被盗事件同比增长37%,其中超60%的受害者遭遇了财产损失或隐私泄露,这一数据印证了刷赞行为与账号被盗风险的强相关性。

用户心理的“短视性”与安全意识的缺失,是刷赞风险泛滥的重要推手。在“流量至上”的内容生态中,部分用户将刷赞视为“快速成功”的捷径,对“免费”“高效”的宣传语缺乏警惕,甚至主动忽视平台用户协议中关于“禁止第三方工具”的明确条款。更值得警惕的是,许多用户对账号授权机制缺乏基本认知——当看到“需要获取您的公开信息、好友列表”等授权提示时,往往习惯性点击“同意”,却不知这些权限可能被用于盗取联系人信息或实施社交欺诈。这种“重结果轻过程”的心态,让用户在追求短期流量增长的同时,将账号安全彻底暴露在风险之下。

平台监管的困境与灰色产业的迭代升级,进一步加剧了刷赞行为的安全风险。尽管主流平台均通过AI算法、行为分析等技术手段打击刷赞行为,但地下产业链已形成“工具开发-流量分发-账号盗用”的完整闭环:当平台检测到某类刷赞工具时,开发者会迅速更新版本规避检测;当平台收紧授权机制时,黑产则会通过“租用实名认证账号”“利用境外服务器”等方式绕过限制。这种“猫鼠游戏”使得平台监管始终处于被动状态,而用户作为链条的末端,往往成为监管博弈中的“牺牲品”。

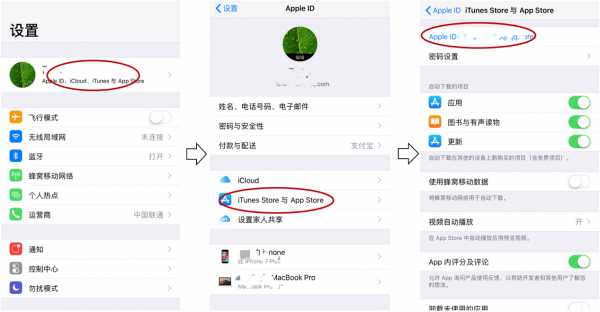

面对刷赞行为引发的安全风险,用户与平台需形成双重防护机制。对用户而言,拒绝使用不明来源的刷赞工具是根本前提;若需提升内容曝光,应通过优质内容创作、平台官方流量扶持等合规途径实现。同时,务必开启账号双重验证、定期修改密码、谨慎授权第三方应用,避免在不安全网络环境下登录账号。对平台而言,需进一步升级技术检测能力,对异常点赞行为进行实时拦截;同时建立更严格的第三方工具审核机制,对违规账号实施“阶梯式处罚”,从源头切断刷赞与账号盗用的利益链条。

刷赞行为的“流量诱惑”与账号被盗的“安全代价”,本质上是数字时代“短期利益”与“长期价值”的博弈。当用户将账号安全视为流量增长的“交换筹码”时,失去的不仅是数字身份的控制权,更是对网络生态基本规则的破坏。唯有用户树立“内容为王”的正确认知,平台强化“安全优先”的监管逻辑,才能让刷赞行为背后的风险链条彻底断裂,让账号安全成为内容创作的坚实基石,而非流量游戏中的赌注。