微博热度的本质,是算法对“有效互动”的动态识别与加权分配。在这个以“热浪值”“转发量”“评论数”为核心指标的内容生态中,评论区刷赞行为看似是简单的数字游戏,实则构成了提升帖子热度的“隐形杠杆”。它并非孤立的操作,而是通过精准锚定平台算法逻辑、撬动用户从众心理、制造虚假热度信号,在“内容—用户—算法”的三元博弈中,形成了独特的流量放大效应。要理解这一现象,需深入拆解其背后的机制链条与生态逻辑。

一、算法的“信号识别”:评论区点赞为何成为权重指标?

微博的内容分发算法本质上是“兴趣匹配器”,核心目标是将优质内容推送给潜在受众。而算法判断“优质”的依据,并非内容本身的绝对价值,而是用户互动行为传递的“兴趣信号”。其中,评论区的点赞行为具有特殊权重——它不同于帖子的整体点赞(可能源于标题或封面),而是针对具体内容的“精准反馈”。

一条微博的评论区,是用户对内容进行二次解读、情感共鸣或观点碰撞的“即时互动场”。当某条评论在短时间内获得大量点赞(如刷赞行为制造的“千赞”“万赞”),算法会将其识别为“高共鸣信号”。这种信号包含两层含义:一是评论内容触达了用户痛点或情绪点,具有讨论价值;二是评论区存在“活跃讨论氛围”,能吸引更多用户停留。算法随即启动“加权机制”——不仅将该评论置顶展示,还会提升原帖的“热浪值”,使其进入更多用户的“发现页”或“热搜候选池”。

值得注意的是,算法对互动时效性的敏感度远高于绝对数值。一条发布1小时的评论,若刷赞使其点赞量突破1000,比发布24小时后自然积累的1000赞更具权重。这种“爆发式互动”会被算法判定为“热点萌芽”,从而获得更多流量倾斜。评论区刷赞正是利用了这一逻辑,通过制造“虚假的即时爆发”,骗取算法的初始信任,形成“流量滚雪球”的第一推动力。

二、用户心理的“从众效应”:高赞评论如何激活参与意愿?

社交互动的本质是“群体认同”的寻求。在评论区,点赞不仅是“同意”的表达,更是“判断依据”——普通用户在决定是否评论、转发时,会下意识参考现有互动数据。刷赞行为制造的“高赞假象”,恰好利用了用户的“从众心理”,构建了“虚假的主流意见场”。

心理学中的“社会证明理论”指出,在不确定情境下,个体会通过观察他人的行为来指导自身决策。评论区一条“999+赞”的评论,即使内容平淡,也会让用户产生“大家都认同,所以有价值”的认知。这种认知会降低用户的决策成本:原本可能犹豫是否点赞的用户,看到高赞后会倾向于“随大流”;原本想发表不同意见的用户,也可能因担心“少数派”而沉默。更关键的是,高赞评论会激发用户的“参与感”——当用户看到一条评论下已有大量互动,会认为“加入讨论能获得更多关注”,从而主动点赞、回复,进一步推高互动数据。

例如,某明星微博下的一条“今天天气真好”的评论,经刷赞后达到5000赞,普通粉丝看到后会认为“这条评论被大家喜欢,我点赞也能被看到”,进而模仿点赞行为。这种“模仿—再互动”的循环,让刷赞从“虚假信号”演变为“真实用户行为”,最终形成算法认可的“高互动内容”。

三、平台生态的“灰色共生”:刷赞为何成为“隐性刚需”?

微博作为公共舆论场,热度意味着话语权、商业价值与社会影响力。对于内容创作者、品牌方甚至素人而言,“帖子热度”是衡量内容效果的核心指标,直接关系到粉丝增长、商业合作、品牌曝光等现实利益。这种“流量焦虑”催生了评论区刷赞的“隐性刚需”,使其在平台生态中形成了“灰色共生”关系。

对创作者而言,一条微博的初始互动数据决定了其“生死”。若发布后数小时内评论点赞量低迷,算法会判定为“低质内容”,停止推流;而通过刷赞制造“开门红”,能激活算法的“流量扶持”,吸引更多自然用户参与。对品牌方而言,评论区的高赞评论是“口碑证明”——一条“10000+赞的好评”比官方广告更具说服力,能直接影响消费者的购买决策。甚至对普通用户,高赞评论能带来“社交货币”,通过发表“爆款评论”获得关注,满足自我实现需求。

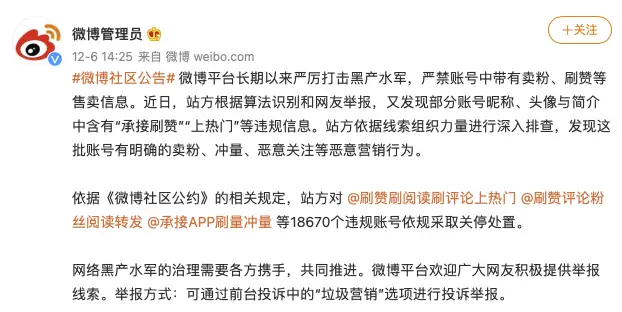

平台虽然明令禁止刷赞行为,但算法的“数据至上”逻辑与用户的“流量焦虑”形成了矛盾。平台需要高互动数据维持活跃度,又需打击虚假互动维护生态健康。这种矛盾让刷赞行为处于“灰色地带”:平台通过技术手段识别异常点赞(如同一IP短时间内大量点赞、无真实互动的僵尸号),但难以完全杜绝“人工刷赞”“养号刷赞”等隐蔽操作。最终,刷赞成为平台、用户、数据服务商之间的一种“隐性博弈”,而评论区则成为这场博弈的“主战场”。

四、挑战与反思:刷赞热度的“泡沫化”与生态风险

评论区刷赞虽能短期提升帖子热度,但其本质是“信号欺骗”,长期来看会破坏内容生态的健康度。最直接的风险是“劣币驱逐良币”:当优质内容因缺乏初始刷赞而无法获得流量,而低质内容通过刷赞登上热榜,用户会逐渐对平台内容失去信任。同时,虚假互动会扭曲算法的推荐逻辑——算法误判“刷赞内容”为优质,导致更多资源倾斜,形成“刷赞越多,流量越大”的恶性循环。

更深层次的影响是用户认知的异化。当评论区充斥着“高赞水军”,用户会开始怀疑所有互动数据的真实性,对“真实共鸣”失去感知能力。这种“信任危机”会降低用户的参与意愿:用户不再愿意为真正打动自己的内容点赞,因为“点赞可能被水军淹没”;创作者也不再专注于内容创作,转而投入资源购买刷赞服务。最终,整个平台生态会陷入“虚假繁荣”的泡沫中,失去内容创新的根本动力。

面对这一挑战,平台需优化算法逻辑,从“唯数据论”转向“质量优先”,例如引入“互动深度”指标(如评论字数、用户停留时间),识别刷赞行为;创作者需回归内容本质,用真实价值吸引用户;用户则需提升媒介素养,辨别虚假互动,拒绝“为数据点赞”的盲目行为。

评论区刷赞行为提升帖子热度的逻辑,本质是流量逻辑下的“信号博弈”——它通过欺骗算法、利用人性,在短期内实现了热度的虚假繁荣。但这种繁荣如泡沫般脆弱,一旦破裂,损害的是整个内容生态的根基。真正的热度,应源于内容与用户的真实共鸣,而非冰冷的数字游戏。唯有打破“唯数据论”的迷思,重建以价值为核心的评价体系,才能让微博等社交平台回归“连接人与内容”的本质,让每一份创作都能被看见、被尊重。