刷宝小视频点赞软件真的有效吗?这是许多内容创作者在流量焦虑下反复追问的问题。随着短视频行业竞争加剧,点赞量成为衡量内容热度的重要指标,各类“一键提升点赞”的工具应运而生。然而,从平台生态逻辑、算法机制到创作者长远发展,这类软件的“有效性”需要被重新审视——它或许能在短期内制造数据泡沫,却无法带来真正的价值增长,反而可能让账号陷入更深的困境。

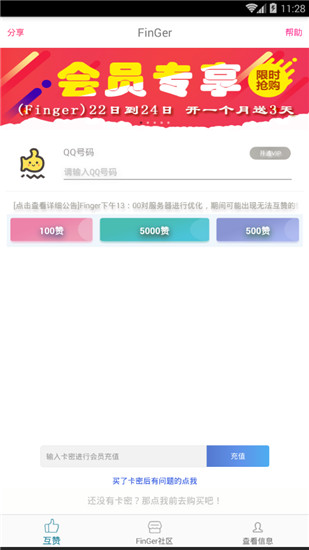

刷宝小视频点赞软件的核心功能,是通过技术手段模拟真实用户行为,批量为目标视频增加点赞量。这类软件通常宣称“无需 root,一键操作”“24小时快速上热门”,吸引急于提升数据的新手创作者。从技术原理看,它们往往通过IP池切换、设备模拟、随机点击间隔等方式规避平台检测,试图让虚假点赞看起来更“自然”。一些高阶版本甚至能配合评论、转发等数据,形成“互动闭环”,进一步强化虚假热度。然而,这种“有效”仅停留在数字层面,与内容的真实传播价值毫无关联。

短期来看,使用刷宝小视频点赞软件确实能带来点赞量的激增。创作者可能会在后台看到数据曲线陡峭上升,甚至获得短暂的流量推荐——这正是软件营销的核心卖点。但平台算法的底层逻辑,从来不是单纯以点赞量作为推荐依据。刷宝等短视频平台早已部署了多维度反作弊系统,通过分析用户行为路径(如点赞停留时长、账号历史互动特征、IP地理位置异常等)识别虚假数据。一旦被判定为“刷量”,轻则限流(视频推荐量骤降),重则降权(账号标签混乱、流量池层级下调),甚至永久封禁。这种“有效”本质是饮鸩止渴,创作者用账号安全换取的虚假数据,随时可能因平台算法升级而清零。

更深层的矛盾在于,点赞软件制造的“有效”数据,与账号的真实健康度完全脱节。短视频生态的核心是“用户粘性”,而粘性来源于内容能否引发真实互动——点赞、评论、转发、关注、收藏,这些行为背后是用户的真实兴趣。刷宝小视频点赞软件只能单向增加点赞数,却无法带动评论区的讨论热度,也无法让用户看完视频后主动关注账号。当平台算法检测到“高点赞、零评论”的异常数据时,反而会判定内容质量低下,进一步减少推荐。这种“数据泡沫”不仅无法助力账号成长,反而会让创作者陷入“依赖软件→数据虚假→流量下降→更依赖软件”的恶性循环,最终失去对内容创作的判断力。

从行业趋势看,短视频平台对刷量行为的打击力度正在持续升级。以刷宝为例,其算法模型已迭代至能识别毫秒级异常行为的程度,甚至能通过用户设备指纹关联分析,揪出同一操作者控制的多个“养号”账号。2023年以来,平台公开通报的封禁案例中,因使用点赞软件导致的账号占比超60%,且多数创作者在申诉时无法提供“内容原创性”和“用户真实互动”的有效证据。这意味着,依赖软件“走捷径”的创作路径,正在变得越来越窄。真正的“有效”,从来不是数据的堆砌,而是内容能否在平台规则内获得自然传播——这需要创作者深耕垂直领域、理解用户需求、优化视频质量,而非寄希望于工具的“魔法”。

对创作者而言,与其纠结“刷宝小视频点赞软件真的有效吗”,不如重新定义“有效”的价值。一个账号的健康度,应体现在粉丝转化率、完播率、互动率等核心指标上,而非单一的点赞数字。例如,某美食类创作者通过优化视频开头3秒的视觉冲击力,将完播率从15%提升至45%,自然流量随之增长3倍,点赞量也随之水涨船高——这才是可持续的“有效”。反观那些依赖软件的账号,即便某条视频因“刷量”获得10万点赞,后续却因真实互动不足迅速沉寂,甚至引发粉丝信任危机,最终得不偿失。

归根结底,刷宝小视频点赞软件的“有效性”,是一个被商业话术包装的伪命题。它能在短期内满足创作者的数据虚荣心,却无法为账号带来长期价值,反而可能因违反平台规则葬送创作生涯。在短视频行业进入“内容为王”的下半场,真正有效的路径永远是回归创作本质:打磨优质内容、尊重用户价值、遵守平台规则。唯有如此,创作者才能在激烈的竞争中站稳脚跟,让每一份点赞都成为对内容的真实认可,而非数据的虚假繁荣。