“刷宝互赞一块钱是什么意思?”这个问题,直指当下社交平台内容生态中一个微妙的流量交易现象——在以短视频、图文分享为核心的“刷宝”平台上,用户通过支付或参与“一块钱”级别的点赞互动,实现内容曝光的短期提升或零散收益。要理解这一概念,需先锚定“刷宝”的平台属性:它作为新兴的内容社区,依赖用户生成内容(UGC)和社交互动维系生态,而点赞作为最基础的互动行为,直接影响内容的算法推荐权重和用户感知热度。在这种背景下,“互赞一块钱”既是一种微观的流量交易模式,也是平台用户行为与商业逻辑交织的产物。

一、“互赞一块钱”的运作机制:从“互动行为”到“微商品”的转化

“刷宝互赞一块钱”的核心逻辑,是将“点赞”这一社交行为转化为可量化、可交易的“微商品”。其运作机制通常分为两端:需求端与供给端。需求端多为内容创作者,尤其是新晋用户或中小商家,他们希望通过快速积累点赞量突破平台算法的“冷启动”门槛——平台算法往往将初始互动数据(点赞、评论、分享)作为内容分发的重要参考,低点赞量内容易被淹没在海量信息流中。供给端则是普通用户或第三方服务商,他们通过“点赞任务”获取收益,完成“互赞”闭环。

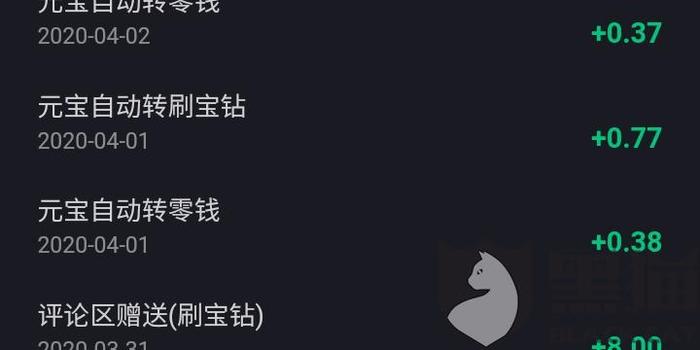

具体而言,“一块钱”的单价背后是标准化的交易流程:需求用户支付一元钱,可在平台任务中心或第三方平台发布“点赞需求”,明确目标内容(如某条短视频、某张图片)及所需点赞量(通常为10-100个不等);供给用户接取任务后,按照要求对目标内容进行点赞,完成任务后获得平台发放的收益(单个点赞收益约0.01-0.1元,因任务量和平台规则而异)。这种模式下,“互赞”不再是单纯的社交表达,而是被拆解为“完成指令—获得报酬”的机械动作,而“一块钱”则成为连接供需双方的最低交易单元,既降低了参与门槛,也形成了规模化互动的基础。

二、价值透视:多方视角下的“一块钱”互动逻辑

“刷宝互赞一块钱”的存在,并非偶然,而是平台、用户、商业需求多方博弈下的结果。从不同主体视角看,其价值逻辑各有侧重。

对内容创作者而言,“一块钱”的投入是“流量杠杆”的低成本尝试。新账号或非头部创作者缺乏自然流量积累,通过小额付费购买点赞,可快速提升内容数据,触发平台算法的“推荐阈值”——例如,某条短视频初始点赞量不足50,可能仅被100人看到;若通过“互赞”快速增至500,算法可能将其判定为“优质内容”,进而推送给更大流量池。这种“数据包装”本质上是对平台算法规则的适应,用微成本换取内容被看见的机会。

对普通用户(供给端),“互赞一块钱”是碎片化时间的“变现出口”。学生、宝妈、兼职者等群体可通过完成简单点赞任务,将零散时间转化为实际收益。虽然单次收益仅几毛钱,但任务量大、操作门槛低,积少成多后仍具吸引力。这种模式本质上是平台“零工经济”的延伸,用户无需专业技能,仅通过重复性劳动即可获得报酬,符合当下“轻量化变现”的趋势。

对平台而言,“互赞一块钱”的隐性价值在于提升用户活跃度与数据表现。用户无论是发布需求还是完成任务,都会增加平台日活(DAU)和互动数据,这些数据在商业汇报和广告招商中是“生态繁荣”的重要证明。尽管平台官方通常禁止“刷量”行为,但默许或难以完全管控的“微互动”,客观上维持了表面热闹的内容生态。

三、挑战与隐忧:“一块钱”背后的生态风险

尽管“刷宝互赞一块钱”满足了短期需求,但其本质是对“真实社交互动”的异化,长期将引发多重生态风险。

首当其冲的是内容质量的“劣币驱逐良币”。当点赞数据可通过“一块钱”购买,内容价值便让位于“数据包装”。优质创作者可能因不愿参与“刷量”而陷入流量困境,而低质内容通过购买虚假点赞获得曝光,进一步挤压优质内容的生存空间。久而久之,平台内容生态将陷入“数据泡沫”——表面互动活跃,实则用户真实参与度下降,内容消费体验恶化。

其次,平台算法与规则的公信力受损。若算法持续依赖被“污染”的互动数据,其推荐准确性将大打折扣,用户可能收到大量“高点赞低质量”内容,逐渐失去对平台的信任。同时,“互赞”行为游走在平台规则边缘,一旦被大规模整治,需求用户和供给用户均可能面临账号限流、封禁等风险,形成“短期获益—长期受损”的恶性循环。

更深层的隐忧在于社交信任的消解。点赞本是用户对内容的真实认可,当其沦为“一块钱”的交易品,社交互动的真诚性被消解。用户可能对高点赞内容产生“天然怀疑”,平台社区的信任基础被逐渐侵蚀,最终影响用户粘性与长期价值。

四、现实映照:“微流量经济”下的平台治理困境

“刷宝互赞一块钱”并非孤立现象,而是“微流量经济”在社交平台的缩影。随着流量红利见顶,用户对“流量变现”和“低成本曝光”的需求激增,催生了大量“微交易”场景:一块钱的点赞、五毛钱的评论、两块钱的关注……这些低单价、高频率的交易,形成了庞大的灰色产业链。

对平台而言,治理“互赞一块钱”面临两难:若严格打击,可能损害用户活跃度与数据表现;若放任不管,则透支生态健康。当前,部分平台尝试通过技术手段识别虚假互动(如AI检测异常点赞行为、限制单日点赞次数),但“道高一尺,魔高一丈”,第三方服务商不断迭代技术(如使用真实用户矩阵模拟人工点赞),使得治理成本持续攀升。

更关键的是,“互赞一块钱”反映了平台商业逻辑与内容生态的深层矛盾:平台既需要用户互动数据驱动商业变现,又需要优质内容维持用户留存。当“数据至上”压过“内容价值”,用户便会用脚投票——要么加入“刷量”大军,要么离开平台。这种矛盾若无法调和,“一块钱”的互动交易只会从“潜规则”变成“明规则”,最终摧毁平台的根基。

理解“刷宝互赞一块钱是什么意思”,不仅是解读一个流量交易现象,更是审视社交平台内容生态的镜像。它揭示了在算法主导的数字时代,用户对“被看见”的渴望,对“微收益”的追求,以及平台在增长与质量间的摇摆。真正的健康生态,不应让“一块钱”成为衡量内容价值的标尺,而需回归“优质内容获得真实认可”的本质——唯有如此,“互赞”才能重新成为连接用户与内容的真诚纽带,而非冰冷交易的商品。