刷QQ赞真的能快速增加人气吗?在社交网络日益渗透日常生活的今天,这个问题的答案远比“是”或“否”复杂。当“点赞”成为社交货币,当“人气”被简化为数字标签,“刷QQ赞”作为一种看似捷径的操作,是否真能撬动真实的社交影响力?答案可能藏在虚拟数据的泡沫与真实社交肌理的断层之中。

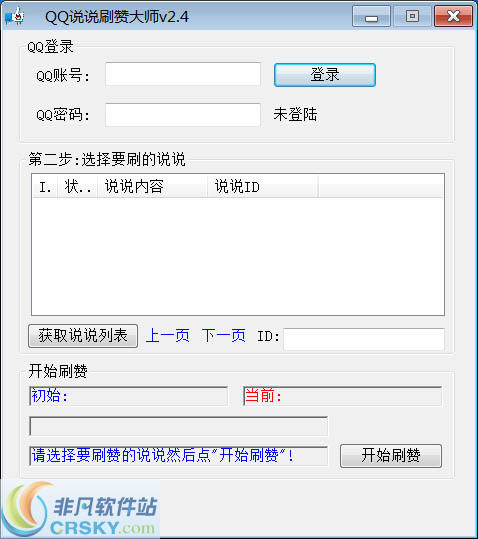

刷QQ赞的本质,是对社交价值的异化操作。所谓“刷赞”,即通过第三方工具或平台,人为制造大量虚假点赞,使QQ空间、动态等内容在短时间内获得远超真实互动的数字反馈。市面上充斥着“QQ赞刷量”“一键涨赞”的广告,承诺“日赞过万”“账号人气速升”,其核心逻辑是将“点赞”这一原本承载情感认同的行为,转化为可量化、可交易的数字商品。然而,这种操作剥离了点赞的社交属性——当一条动态的点赞数与实际评论、转发、私聊互动严重失衡时,数据便失去了“被认可”的意义,沦为冰冷的数字游戏。正如社交平台设计的初衷,点赞是“轻互动”的载体,旨在传递“我看见了”“我认同”的信号,而刷赞制造的却是“被看见的假象”,两者在本质上是背道而驰的。

虚假人气无法沉淀为真实社交资本,反而可能引发信任危机。人气从来不是孤立的数据,而是社交关系的具象化体现。一个人的QQ“人气值”高,往往意味着其内容有价值、性格有魅力,能吸引他人主动关注、互动。但刷赞制造的“人气”是悬浮的:它没有真实用户的内容消费,没有基于兴趣的社交连接,更没有情感共鸣的积累。当QQ好友发现某条动态的点赞数高得离谱,却无人评论或转发时,“刷赞”的行为便会暴露,进而引发对账号主人的信任质疑——“这个人是否在伪装自己?”“他的高人气是否真实?”这种信任一旦崩塌,不仅无法增加人气,反而会让原有的社交关系受损。更关键的是,现代社交用户对“数据造假”的敏感度日益提高,虚假人气带来的不是羡慕,而是警惕与疏离,最终导致“人气越高,距离越远”的悖论。

平台反作弊机制与算法逻辑,让刷赞的“捷径”变成“死路”。作为国内早期的社交平台,QQ早已建立起成熟的反作弊系统。通过分析点赞行为的时间分布(如同一秒内大量点赞来自不同账号但IP地址相同)、用户画像(如新注册无任何互动历史的账号突然大量点赞)、内容相关性(如与账号平时发布内容风格迥异的内容却获得高赞)等维度,平台能精准识别异常点赞行为。一旦被判定为“刷赞”,轻则删除虚假点赞、限流动态,重则冻结账号功能,甚至永久封禁。这种“杀鸡儆猴”的机制,让刷赞的风险远大于收益——为了短暂的数字增长,可能失去长期积累的社交账号价值,得不偿失。此外,QQ的推荐算法更倾向于“高互动率”内容,而非“高点赞数”内容。一条动态即使有1万个赞,但评论、转发、收藏等互动数据惨淡,算法也会判定其“质量低下”,从而减少推荐;反之,一条只有100个赞,但引发大量深度讨论的内容,反而可能获得更多曝光。这意味着,刷赞无法撬动算法的“流量密码”,反而可能因数据异常被算法打入冷宫。

短期流量焦虑催生刷赞需求,但长期人气依赖真实内容与互动。为什么仍有那么多人执着于“刷QQ赞”?根源在于对“快速成功”的幻想,以及对“人气=影响力”的误解。在社交媒体时代,许多人将“点赞数”等同于“受欢迎程度”,认为高人气能带来更多社交机会、商业合作甚至自我认同。这种焦虑催生了刷赞的灰色产业链,也让“走捷径”的诱惑不断放大。然而,真实的人气从来不是“刷”出来的,而是“养”出来的。一个QQ账号能否拥有持续的人气,取决于三个核心要素:一是内容价值,无论是分享专业知识、生活感悟还是优质娱乐内容,能提供情绪价值或信息价值的内容才能吸引用户停留;二是互动能力,主动回复评论、参与好友动态讨论、发起话题互动,才能让社交关系从“单向关注”变为“双向连接”;三是人格魅力,真实、真诚的个性表达,比刻意营造的“完美人设”更能赢得他人信任。这三者共同构成“人气”的底层逻辑,缺一不可。刷赞或许能带来一时的数字快感,但无法替代内容深耕与情感互动带来的长期影响力。

更深层次来看,“刷QQ赞”现象折射出的是数字时代社交价值的迷失。当“人气”被简化为点赞数、粉丝数,当社交关系被量化为数据指标,人们容易陷入“唯数据论”的陷阱,忽视了社交的本质——人与人之间的真实连接。QQ作为承载了一代人青春记忆的社交平台,其魅力从来不是冰冷的数字,而是好友动态下的温暖评论、空间日志里的真挚留言、群聊里的热烈讨论。这些真实的互动,才是“人气”的灵魂。刷赞试图用虚假的数字掩盖真实的社交需求,最终只会让“人气”变成一场自欺欺人的数字游戏。

归根结底,刷QQ赞无法快速增加真正的人气,反而可能因虚假数据损害信任、触碰平台红线,错失构建真实社交关系的机会。想要在QQ上拥有持久的人气,不如放下对数字的执念,回归内容创作与真诚互动——分享有价值的内容,回应真实的评论,用心经营每一段社交关系。毕竟,人气从来不是刷出来的,而是人与人之间,用时间和真诚一点点“攒”出来的。