在社交网络深度渗透日常生活的当下,QQ作为承载一代人记忆的社交平台,其“赞”与“访客量”已成为衡量个人影响力或账号活跃度的直观指标。随之而来的,是各类“刷QQ赞和访客量的软件”的泛滥,它们打着“一键提升人气”“快速打造高颜值账号”的旗号,吸引着急于获得社交认可的普通用户与追求商业变现的运营者。然而,这些软件真的能成为“人气密码”吗?还是暗藏多重风险的“数字陷阱”?

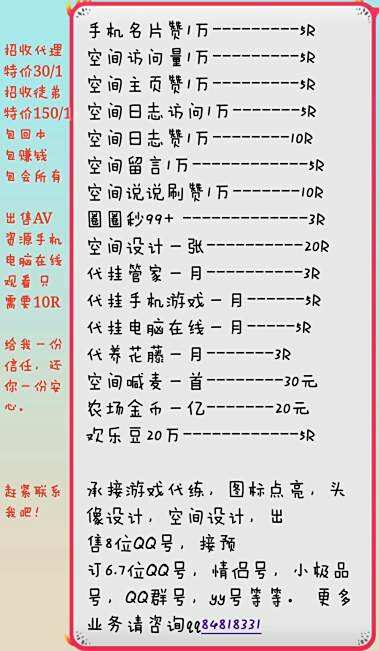

这类软件的核心逻辑,本质是“用技术模拟人类行为,绕过平台监测机制”。多数刷量工具通过批量操作虚拟账号或“养号”矩阵,实现短时间内对目标账号的点赞、访客记录生成。例如,部分软件利用自动化脚本,模拟不同IP地址的设备登录QQ,在无真实互动的情况下对指定动态批量点赞;更有甚者通过伪造用户画像(如随机生成昵称、头像、地区),制造“陌生访客”的假象,试图让账号显得更具吸引力。从技术层面看,这类操作看似“高效”,实则建立在平台规则的对立面——QQ的社交算法本身依赖用户行为真实性进行内容分发,而刷量软件制造的“数据泡沫”,恰恰破坏了这一底层逻辑。

短期来看,刷量软件似乎能满足部分用户的“虚荣心”。比如学生党希望通过高赞数吸引同学关注,微商从业者用大量访客记录营造“产品火爆”的假象,或是自媒体账号用虚假数据包装“影响力”以吸引广告商。但这种“提升”经不起推敲:刷来的赞往往来自无意义的僵尸号,评论区毫无互动痕迹;访客记录中充斥着重复IP或异常账号,稍加留意便能识破。在商业场景中,虚假数据更可能适得其反——广告主可通过平台数据工具分析账号真实互动率,刷量行为一旦被发现,不仅面临合作终止,还可能被行业标记为“劣质账号”,长远来看损害商业信誉。

更值得警惕的是,这类软件背后潜藏的账号安全与法律风险。QQ的用户协议明确禁止使用第三方工具进行虚假操作,平台已建立完善的反作弊系统,能通过行为轨迹(如短时间内大量异地登录)、数据特征(如点赞频率异常)等维度识别刷量行为。轻则触发限权(如禁止点赞、访客记录隐藏),重则导致永久封号,用户多年的社交积累可能瞬间清零。此外,多数刷量软件要求用户提供QQ账号密码,甚至授权读取好友列表、聊天记录等敏感权限,这些工具本身可能携带木马病毒,导致个人信息泄露、财产损失,甚至被用于违法犯罪活动——近年来,已有不法分子利用刷量软件收集的用户信息实施诈骗,最终让“刷量者”沦为受害者。

从社交本质看,对“赞”与“访客量”的过度追求,本身就是对社交价值的误读。社交的核心是人与人之间的真实连接,而非冰冷的数字堆砌。一个拥有1000个真实好友、每条动态都有真诚评论的账号,其影响力远超一个拥有10万刷量访客但互动率为零的“空壳账号”。长期依赖刷量软件,会让人陷入“数据依赖症”,忽视内容创作与真实互动的重要性。比如,某位美食博主曾沉迷刷量,短期内访客量暴涨,但因内容质量平平,真实粉丝增长停滞,最终在平台算法调整后,虚假数据被清空,账号彻底失去流量扶持——这恰恰印证了“虚假繁荣终将反噬”的道理。

事实上,随着平台反作弊技术的升级,刷量软件的生存空间正在被急剧压缩。QQ已引入AI行为分析模型,能精准识别异常点赞、访客记录,并对涉事账号进行阶梯式处罚;同时,行业自律也在加强,越来越多的广告商、MCN机构将“真实互动率”作为合作核心指标,倒逼账号运营回归内容本质。对于普通用户而言,与其寄望于“捷径”,不如通过优质内容输出、真诚社交互动积累真实人脉——比如分享生活点滴、参与社群话题讨论、主动与好友互动,这些看似“慢”的方式,才能真正提升账号的社交价值与长期影响力。

刷QQ赞和访客量的软件,看似是社交时代的“万能钥匙”,实则是透支账号安全、社交信誉的“数字鸦片”。它或许能带来短暂的虚荣满足,却无法掩盖数据的虚假与互动的空洞。在社交网络日益注重真实性的今天,放弃对“假数据”的执念,回归“以真换真”的社交本质,才是打造可持续影响力的唯一正道。毕竟,真正的人气,从来不是“刷”出来的,而是用心经营出来的。