QQ说说作为腾讯生态中极具代表性的社交场景,其点赞互动机制不仅是用户表达情感的温度计,更成为衡量社交活跃度的重要指标。在这种背景下,“刷QQ说说赞的网站有哪些”的搜索热度持续攀升,折射出部分用户对社交认同的焦虑与流量变现的渴望。然而,这类服务的存在并非孤立的灰色地带,其背后交织着社交需求异化、平台生态博弈与技术伦理的多重命题。

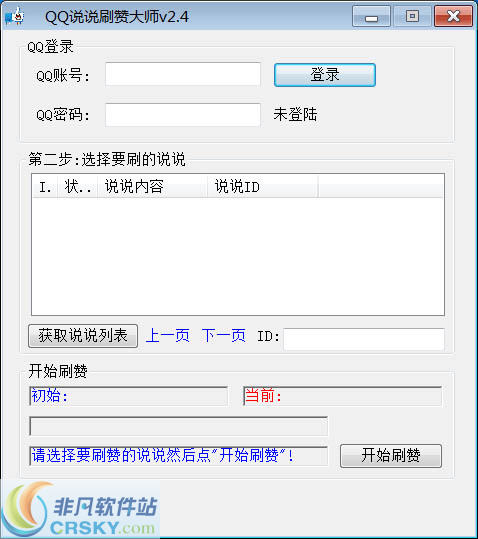

刷赞需求的本质,是社交货币的量化焦虑。在QQ说说的语境中,点赞数被视为“社交价值”的直接体现——青少年将其作为校园人气的参照,微商视其为产品信任度的背书,普通用户则通过动态点赞量获得存在感满足。这种量化标准催生了“刷赞产业链”,各类打着“一键涨赞”“QQ说说人气助手”旗号的服务应运而生。这些平台通常以“技术模拟真实点击”“僵尸账号矩阵”“人工代刷”为卖点,通过QQ群、第三方网站甚至小程序渠道流通,价格从几元包百赞到数十元包千赞不等,形成了一套隐秘的供需网络。值得注意的是,这类服务的运作逻辑高度依赖平台算法漏洞:早期通过模拟设备指纹、IP地址规避检测,如今则转向“真人模拟”——利用兼职学生、宝妈群体进行手动点赞,试图在“量”与“真”之间寻找平衡点。

刷赞网站的技术迭代,始终在与平台的风控系统展开“猫鼠游戏”。腾讯作为拥有成熟反作弊体系的巨头,早已针对QQ说说点赞建立了多维监测机制:从点击频率的异常波动(如同一账号短时间内对多个动态集中点赞),到点赞账号的画像特征(如无历史互动记录、头像资料简陋的僵尸号),再到设备环境的重复性(同一IP地址关联多个异常账号)。这些技术壁垒使得传统刷赞工具的存活周期大幅缩短,倒逼服务提供者转向更隐蔽的“裂变式”操作——例如通过诱导用户分享链接至QQ群,以“助力涨赞”名义实现账号矩阵的批量激活,或利用小众社交平台作为跳板,规避直接关联QQ账号的风险。然而,无论技术如何伪装,其核心始终是“数据造假”,这与平台倡导的“真实社交”理念背道而驰。

刷赞行为的泛滥,正在侵蚀社交生态的信任基础。当QQ说说的点赞数成为可交易的“数字商品”,其原有的情感表达功能便被异化为流量符号。更值得警惕的是,这类服务往往伴随着账号安全风险:用户需授权QQ账号权限给第三方平台,导致隐私信息泄露甚至被盗用的隐患;部分平台甚至恶意植入木马程序,以“刷赞失败需补缴保证金”为由实施诈骗。从平台视角看,大规模刷赞行为会扭曲内容推荐算法——高赞却不被真实互动的内容可能获得更多曝光,挤压优质原创内容的生存空间,最终导致“劣币驱逐良币”的恶性循环。腾讯近年来持续加大对虚假互动的打击力度,2022年就曾封禁数万个涉及QQ说说刷赞的违规账号,并升级了“点赞异常提醒”功能,试图重建真实互动的社交秩序。

用户对刷赞网站的依赖,本质上是社交焦虑在数字时代的投射。在“点赞即认同”的潜意识驱动下,部分用户将虚拟互动量等同于现实社交价值,陷入“刷赞-满足-焦虑-再刷赞”的恶性循环。尤其是青少年群体,正处于自我认同建立的关键期,过度关注QQ说说的点赞数可能引发心理依赖,甚至扭曲对社交关系的认知——他们将“点赞数”等同于“朋友数量”,却忽略了线下互动的情感深度。这种异化现象并非QQ独有,而是整个社交平台的共性问题,但QQ作为拥有庞大年轻用户群体的平台,其影响尤为显著。

随着用户健康意识的觉醒和平台监管的趋严,刷赞网站正面临生存危机。一方面,年轻用户逐渐认识到“虚假点赞”的空洞性,更倾向于通过优质内容、真诚互动建立社交连接;另一方面,腾讯持续优化反作弊技术,引入AI行为分析模型,对异常点赞行为的识别精度已提升至90%以上。在此背景下,部分刷赞服务开始转型,从“直接刷赞”转向“社交代运营”——通过指导用户优化内容选题、发布时间,提升自然互动量,试图在合规边缘寻找新赛道。然而,这种“擦边球”操作依然游走在灰色地带,其长期发展仍取决于平台政策的调整与用户价值观的重塑。

归根结底,QQ说说的核心价值在于连接人与人之间的真实情感,而非冰冷的数字游戏。刷赞网站或许能提供短暂的虚荣满足,却无法替代一次真诚的评论、一段深度的交流。对于用户而言,与其在虚假的点赞泡沫中迷失,不如回归社交的本质——用真实的内容打动他人,用真诚的互动维系关系。对于平台而言,技术的迭代与监管的完善固然重要,但更重要的是引导用户建立健康的社交认知,让QQ说说成为传递温度的窗口,而非流量竞赛的战场。唯有如此,数字社交才能真正回归“以人为本”的初心,而非沦为数据造假的牺牲品。