刷QQ访客说说赞真的有效吗?这个问题在社交网络兴起的早期便已存在,随着QQ作为一代人的社交记忆持续活跃,至今仍被不少用户讨论。表面上看,增加访客记录、提升说说点赞数似乎能带来短暂的满足感,甚至被一些人视为“社交价值”的量化体现。但深入剖析便会发现,这种“有效”背后隐藏着对社交本质的误读,以及对真实连接的背离。

刷赞行为的“有效”表象:即时反馈与虚荣满足

刷QQ访客说说赞最直接的“有效”,体现在即时反馈带来的心理满足感。QQ说说的点赞数、访客记录,本质上是一种社交货币——当用户看到自己的动态下聚集了大量点赞,或发现“访客”列表中出现陌生头像时,会产生一种“被关注”“受欢迎”的错觉。这种错觉能迅速激活大脑的奖励机制,释放多巴胺,让人获得短暂的愉悦。尤其对于青少年或社交焦虑者而言,这种低成本的数据提升,似乎能弥补现实中社交互动的不足,成为建立自信的“捷径”。

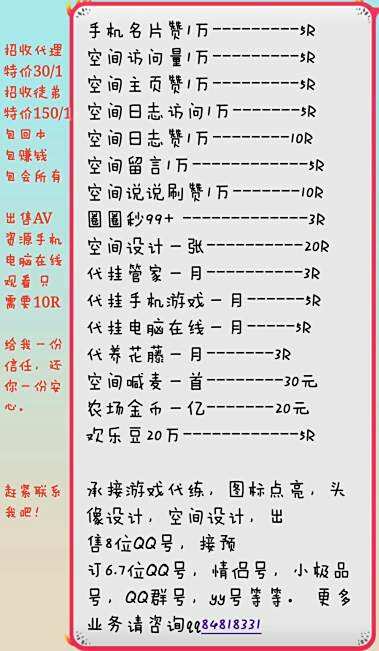

此外,在特定场景下,刷赞确实能带来实际利益。比如微商、主播等群体,通过高点赞数营造“产品受欢迎”“直播间人气高”的假象,可能吸引更多真实用户关注,从而促成转化。这种“数据包装”在商业领域虽不被鼓励,但短期内确实能起到“引流”作用,这也是部分用户坚持刷赞的核心动力。

“有效”的局限性:虚假数据与真实社交的割裂

然而,这种“有效”极其脆弱,甚至存在反效果。QQ平台的社交逻辑本质是“关系驱动”——点赞、访客的意义在于来自真实好友或潜在社交对象的互动。当数据通过技术手段(如刷赞软件、人工点击)被人为放大时,其真实性便荡然无存。好友们心知肚明“点赞数≠受欢迎程度”,虚假数据不仅无法提升社交形象,反而可能让用户被贴上“虚荣”“不真诚”的标签,损害长期积累的社交信任。

更关键的是,刷赞行为会扭曲用户对社交价值的认知。真正的社交价值,不在于动态下有多少个赞,而在于互动中是否建立了情感连接。比如一条分享生活感悟的说说,收到好友真诚的评论和讨论,远比100个机械点赞更有意义。前者能带来归属感、理解和支持,后者则只是冰冷的数据堆砌。长期依赖刷赞获取满足感,会让用户陷入“数据依赖症”,逐渐丧失通过真实互动获得快乐的能力。

平台规则与风险:刷赞的“不可持续性”

从平台角度看,QQ对刷赞行为一直持打击态度。其算法系统能识别异常互动模式——例如短时间内大量非好友点赞、同一IP地址重复操作等,一旦被判定为“作弊”,轻则清空数据,重则限制账号功能,甚至永久封禁。这种风险使得刷赞的“有效”成本越来越高:用户不仅可能面临账号损失,还需为购买“赞”或使用软件支付金钱,最终却竹篮打水一场空。

此外,随着社交平台的发展,用户对“数据真实性”的敏感度也在提升。当一个人动态下的点赞数远超其社交圈规模时,理性用户会立刻意识到数据异常,反而对其社交可信度产生质疑。这种“反向效果”让刷赞的“有效性”大打折扣,甚至成为社交减分项。

回归本质:真正的社交价值在于真诚互动

归根结底,刷QQ访客说说赞的“有效性”是一个伪命题。它或许能带来短暂的虚荣满足或商业引流,但无法替代真实的社交连接。QQ作为以熟人社交为核心的平台,其价值在于维系人与人之间的情感纽带——一句真诚的评论、一次深入的私聊、一次线下的见面,远比100个虚假点赞更能体现社交的意义。

与其耗费精力在数据上“刷存在感”,不如将注意力转向真实的社交互动:用心经营好友关系,在动态中分享有价值的内容,积极参与群聊讨论,主动关心身边人的动态。这些行为或许无法带来立竿见影的数据增长,却能构建稳固的社交网络,获得长期的心理满足感和情感支持。

社交的本质是“连接”而非“表演”,QQ访客和说说的点赞数,不过是社交舞台上的“道具”,真正的主角永远是人与人之间真诚的互动。刷赞或许能暂时“有效”,但唯有真实,才能让社交之路走得更远。