在社交网络互动中,QQ点赞作为基础社交行为,其真实性正面临技术层面的审视——刷QQ点赞真的会被发现吗?这一问题背后,是平台生态治理与用户社交需求的深层博弈。随着社交竞争加剧,部分用户试图通过“刷赞”快速提升内容曝光度,但腾讯的风控体系早已构建起多维度的识别网络,让虚假互动无处遁形。

刷QQ点赞的本质是“非自然流量”的注入,与真实用户基于内容兴趣的主动点赞存在根本区别。真实点赞往往伴随浏览时长、评论转发等行为轨迹,且对象集中于好友圈层或兴趣相关内容;而刷赞多通过脚本程序、水军账号或批量操作实现,具有“短时高频、对象无序、无关联行为”三大特征。例如,一个普通账号日均点赞量通常不超过50次,且对象多为好友动态;若某账号在1小时内对200个无关联用户点赞,且无任何评论或浏览记录,系统便会触发异常警报。这种基于行为基线的差异识别,是QQ风控系统的第一道防线。

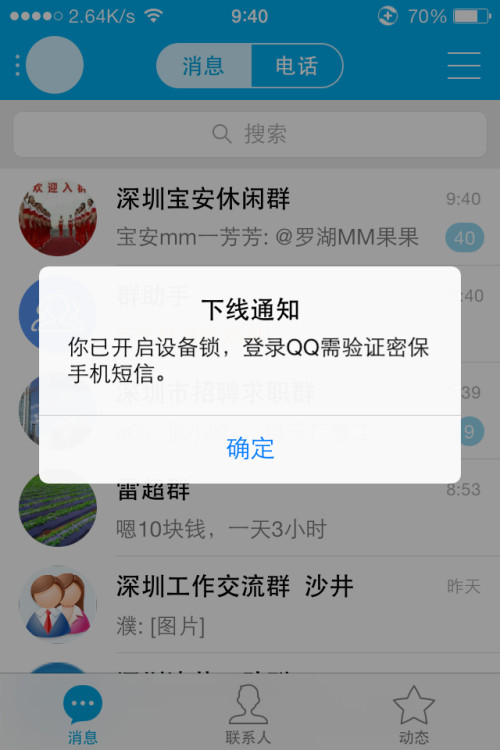

腾讯的风控技术体系已从“规则匹配”升级至“AI动态建模”,通过多维度数据交叉验证判断点赞真实性。在设备层面,系统会通过设备指纹识别(如硬件参数、安装应用列表、操作习惯)判断是否为同一设备控制多账号,或使用模拟器、虚拟机等工具批量操作。曾有案例显示,某营销团队通过10部手机、20个QQ账号批量刷赞,尽管刻意错开操作时间,但设备指纹中“相同Wi-Fi环境下同步启动应用”“屏幕分辨率与操作手势高度一致”等特征,仍被系统精准捕捉。在账号层面,QQ会通过“健康度评分”机制,综合账号注册时长、日常活跃度、社交关系链强度等指标,对低健康度账号的点赞行为降权或拦截。新注册账号若在24小时内大量点赞,会被直接判定为“异常账号”,其点赞数据不计入有效互动。

更关键的是,QQ已构建起“社交关系-内容质量-互动行为”的三重关联模型。真实用户的点赞往往形成“社交扩散效应”:好友A点赞后,好友B可能因共同好友关系看到内容并互动;而刷赞行为缺乏社交关系支撑,点赞数据呈现“孤岛化”——被点赞内容在好友圈层无任何讨论转发,却突然获得大量陌生账号点赞。这种“无根之木”式的数据异常,会触发系统的语义关联算法。例如,某条普通动态突然获得500个点赞,但评论数不足5条,且点赞账号多为无头像、无动态的“僵尸号”,系统便会自动标记为“疑似刷赞”,并启动人工复核机制。

被发现后的代价远超用户预期。对个人账号而言,首次违规可能面临“功能限权”——点赞数不计入公开数据、无法参与热门推荐;多次违规则可能被“封号处理”,尤其是涉及商业营销的账号,一旦被判定为“恶意刷赞”,相关内容将被下架,账号主体可能被纳入腾讯信用黑名单,影响微信、腾讯系其他产品的使用权限。对企业账号而言,刷赞更可能触碰《反不正当竞争法》红线。2023年某MCN机构因为客户批量刷QQ点赞,被平台处以50万元罚款,并公开通报批评,这一案例让“刷赞=违法”的观念逐渐深入人心。

刷赞行为的悖论在于:短期虚假繁荣终将被真实社交规律反噬。QQ的推荐算法已深度融合“用户兴趣图谱”,点赞数据仅是权重之一,评论、转发、收藏等深度互动才是内容破圈的关键。一条即使刷出10万赞的动态,若缺乏后续讨论,算法会自动降低其推荐优先级,最终沦为“无效曝光”。相反,真实用户的小范围互动,可能通过社交关系链裂变,触达更多精准受众。这种“重质而非量”的算法逻辑,让刷赞的性价比越来越低——投入成本与实际收益严重失衡。

更深层的矛盾在于,刷赞正在侵蚀社交信任的基础。QQ作为熟人社交平台,点赞本质是情感连接的数字化表达。当点赞数据被虚假数据稀释,用户对“互动真实性”的信任会逐渐崩塌:看到好友动态的高赞数时,第一反应可能是“这是刷的吧?”而非“内容真好”。这种信任危机对平台生态的伤害远超短期数据造假。腾讯社交网络事业部曾公开表示:“我们宁愿放弃10%的虚假互动数据,也要维护90%用户的真实社交体验。”

从趋势看,随着AIGC(人工智能生成内容)技术的发展,未来可能出现“AI模拟真实用户点赞”的新型作弊手段。但腾讯已布局“对抗性AI”研发,通过生成式模型模拟真实用户行为特征,反向识别异常点赞。这种“道高一尺,魔高一丈”的技术博弈,注定让刷赞行为始终处于“被发现”的高风险区。

归根结底,刷QQ点赞真的会被发现吗?答案不仅是技术层面的“是”,更是社交价值层面的“不该”。社交的本质是真诚互动,而非数据竞赛。与其在风控系统的红线上试探,不如深耕内容质量、维护真实社交关系——毕竟,那些来自好友的、带着温度的点赞,才是社交网络中最珍贵的“数字资产”。