刷QQ好友给自己点赞的软件便宜吗?这个问题看似简单,实则牵涉到技术成本、安全风险、平台规则与用户心理的多重博弈。在当前社交互动日益数字化的背景下,许多用户希望通过快速提升点赞量来强化社交形象或满足某种心理需求,而这类软件恰好瞄准了这一痛点。但“便宜”二字背后,往往隐藏着比价格更复杂的真相——低价可能意味着更高的隐性成本,而真正的“划算”需建立在安全性与有效性的平衡之上。

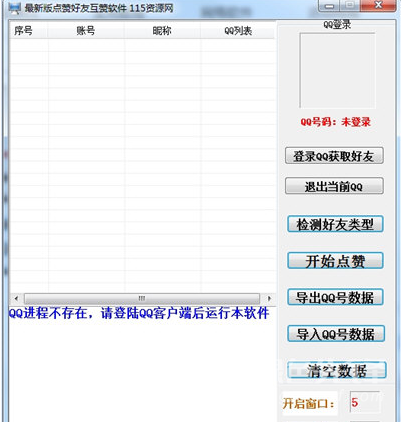

从市场现状来看,刷QQ好友给自己点赞的软件价格区间确实跨度极大。几元到几十元不等,甚至有部分免费软件打着“试用”的旗号吸引用户。这类低价软件通常以“一键刷赞”“好友互赞”为卖点,承诺短时间内实现点赞数量的激增。然而,深入分析其技术逻辑便会发现,这类软件往往通过模拟人工点击或利用QQ接口漏洞实现批量操作,其开发成本极低,甚至可能直接套用开源代码稍作修改。这种“低成本、高回报”的模式,决定了它们只能以极低价格抢占市场,但问题在于——当价格低到一定程度时,开发者几乎不可能投入资源维护软件的安全性和稳定性。

更值得警惕的是,低价刷赞软件普遍存在数据隐私泄露风险。为了实现“好友点赞”功能,这类软件通常会要求用户授权登录QQ账号,甚至获取好友列表、聊天记录等敏感权限。一旦用户安装了来源不明的软件,账号密码、个人信息乃至好友关系链都可能被恶意收集或贩卖。近年来,因使用第三方刷赞软件导致QQ被盗、好友被诈骗的案例屡见不鲜,这些“免费”或“几块钱”的软件,最终可能让用户付出远超软件价格的代价。从技术角度看,正规社交平台(如QQ)对异常点赞行为有严格的检测机制,低价软件的算法漏洞往往更容易触发风控系统,轻则点赞被清除,重则导致账号被限制功能甚至永久封禁。这种“刷了也白刷”的情况,让低价软件的实际价值大打折扣。

那么,是否价格更高的刷赞软件就更值得信赖?也不尽然。部分中高端软件(价格通常在百元级别)会宣称采用“真人互赞”“模拟真实用户行为”等技术,理论上降低了被平台检测的风险。但其价格溢价更多体现在营销包装和“售后保障”(如承诺刷赞失败退款)上,而非技术壁垒的突破。事实上,QQ作为腾讯旗下的核心社交产品,其反作弊系统持续迭代,任何形式的批量操作都存在技术对抗成本。开发者若要维持软件的长期有效性,需不断更新算法适配平台规则,这本身就是一笔持续投入。因此,高价软件可能只是将“风险成本”转嫁给了用户,而非真正消除风险。

从用户需求角度分析,刷QQ好友给自己点赞的行为背后,往往是对社交认同的焦虑或对“数据形象”的过度追求。但值得反思的是,点赞数量本身并不等同于真实的社交价值。依赖软件刷出的点赞,不仅可能因平台检测而清零,更会让互动失去原有的意义——好友的点赞本应是情感交流的体现,而非冰冷的数字游戏。当用户沉迷于“点赞越多越受欢迎”的幻觉时,反而可能忽视了真实社交中真诚沟通的重要性。从这个角度看,无论刷赞软件价格高低,其本质都是对社交关系的异化,真正的“社交价值”从来无法通过廉价软件批量生产。

此外,从行业趋势来看,随着用户数据安全意识的提升和平台监管的趋严,刷赞软件的生存空间正在被不断压缩。一方面,国家网络安全法和个人信息保护法明确禁止非法获取、买卖个人信息,这类软件的开发和传播本身就游走在法律边缘;另一方面,社交平台通过AI识别、行为分析等技术手段,对异常互动行为的打击力度越来越大。这意味着,用户今天购买的“便宜”软件,可能明天就因平台规则更新而失效,甚至成为账号风险的“定时炸弹”。用短期低价换取长期风险,显然并非明智之举。

综合来看,刷QQ好友给自己点赞的软件是否“便宜”,不能仅以价格标签衡量。真正的“划算”,需要用户跳出“唯价格论”的思维,从安全性、有效性、合规性三个维度综合评估。如果只是追求一时的虚荣心,不妨先问问自己:那些通过软件刷出的点赞,能否带来真实的社交满足?当账号安全和个人隐私都可能成为代价时,几块钱的“便宜”是否真的值得?或许,与其依赖不可靠的软件,不如将精力放在经营真实的社交关系上——毕竟,真诚的互动与认可,才是任何“廉价软件”都无法替代的社交财富。