QQ名片作为腾讯社交生态的重要载体,其点赞数常被视作个人社交活跃度与受欢迎程度的直观指标。这种“数字认同感”催生了“刷QQ名片赞”的需求,市场上随之涌现大量宣称能快速提升点赞数的软件。然而,刷QQ名片赞的软件真的安全有效吗?这一问题背后,涉及技术可行性、平台规则、隐私安全与社交价值的深层博弈。

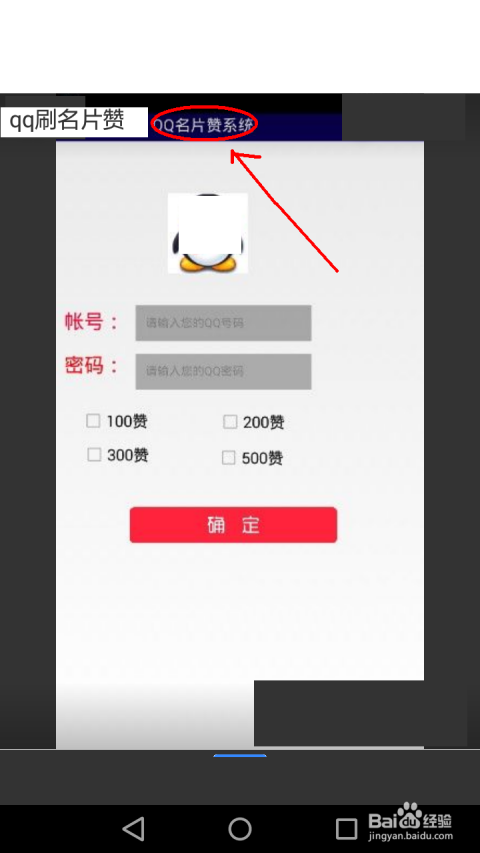

刷QQ名片赞的需求本质,是社交场景下的“数据焦虑”。在职场社交、熟人社交中,较高的点赞数往往被潜意识解读为“人缘好”“有价值”,甚至成为某些群体展示社交资本的符号。学生群体希望通过高赞数融入圈子,职场人士可能将其视为拓展人脉的“软实力”,部分商家甚至将名片点赞量与商业信誉挂钩。这种需求催生了灰色产业链,各类“QQ名片赞神器”“一键刷赞工具”以“秒到账”“真实用户”“防封号”为噱头吸引用户,但所谓的“有效”与“安全”,往往经不起推敲。

从“有效性”角度看,刷赞软件的承诺存在先天缺陷。QQ平台的点赞机制并非孤立存在,而是与用户行为轨迹、社交关系链、内容互动深度等多维度数据绑定。正规软件无法绕过平台的安全算法,所谓“刷赞”多通过模拟人工点击或调用非法接口实现,但这种“技术手段”极易被识别:短时间内异常的点赞量激增、非好友关系的无意义点赞、点赞用户账号本身存在异常(如频繁切换设备、无动态记录等),都会触发风控系统的警报。平台一旦判定为作弊行为,轻则清空虚假点赞数据,重则限制名片功能甚至封禁账号。更值得注意的是,部分软件宣称的“真实用户点赞”,实则是通过“养号”平台用虚拟号码注册的僵尸号,这类账号不仅无法带来真实社交价值,反而可能因关联违规操作导致主账号被牵连。

安全性风险则是刷赞软件更隐蔽的“陷阱”。用户授权软件登录QQ时,往往需要授予读取好友列表、动态信息、甚至个人敏感权限的接口。这些权限一旦被滥用,可能导致隐私泄露:好友关系可能被用于精准营销,聊天记录可能被窃取,甚至个人信息被倒卖至黑灰产市场。2023年某网络安全机构曝光的案例显示,一款“QQ刷赞工具”在后台偷偷收集用户通讯录,并植入恶意程序,盗取支付密码。此外,这类软件的来源渠道多为非正规应用商店,缺乏安全审核,捆绑木马病毒、勒索软件的风险极高。用户为追求一时的“数字虚荣”,可能付出账号被盗、财产损失、法律责任的沉重代价。

行业乱象进一步放大了这些风险。当前市场上的刷赞软件定价混乱,从“免费试用”到“千元套餐”不等,但“免费”往往是最昂贵的——部分软件以免费为诱饵,窃取用户数据后进行勒索;付费软件则可能收款后跑路,或因技术落后导致账号被封。更值得警惕的是,部分平台与“刷赞工作室”形成灰色利益链,通过“刷赞-解封-再刷赞”的循环收割用户,形成恶性循环。这种模式下,“有效”与“安全”完全让位于商业利益,用户不过是产业链中的“待宰羔羊”。

用户对刷赞软件的依赖,本质上是对“社交评价体系”的误解。点赞数本应是真实互动的副产品,却被异化为社交目的本身。当人们沉迷于通过虚假数据堆砌“人设”,反而会忽视真实社交能力的培养:高质量的内容输出、真诚的人际互动、持续的价值输出,才是提升社交影响力的核心。事实上,QQ平台早已通过优化算法,降低异常点赞数据的权重,更注重用户在社群、动态、群聊中的真实活跃度。这意味着,即便短期内通过软件刷高点赞数,也无法转化为长期的社交资本。

回归理性,QQ名片的真正价值在于其作为“社交名片”的功能性——展示个人简介、兴趣爱好、联系方式等,而非点赞数的数字游戏。与其冒险使用刷赞软件,不如通过合法方式提升社交质量:完善个人资料,突出专业特长;积极参与社群讨论,输出有价值的内容;维护真实的社交关系,通过日常互动自然积累点赞。这种“慢社交”虽然见效较慢,却能建立稳固的人际网络,这才是社交的本质。

刷QQ名片赞的软件,所谓的“安全”与“有效”不过是精心包装的谎言。在数据安全与社交规则日益严格的今天,任何试图绕过平台规则、走捷径的行为,终将付出代价。真正的社交影响力,从来不是靠虚假数据堆砌,而是源于真实的自我与真诚的连接。放下对“点赞数”的执念,回归社交的本质,或许才是每个用户最需要的安全“软件”。