2018年,随着社交媒体成为个人品牌与商业营销的核心阵地,刷赞软件在灰色地带野蛮生长,而破解版工具凭借“免费解锁VIP功能”“无限刷赞”等诱惑,迅速成为无数用户追逐的“流量捷径”。然而,这些看似能“低成本提升数据表现”的软件,实则是包裹着糖衣的安全陷阱——从恶意代码的静默植入到隐私数据的肆意窃取,从账号体系的集体沦陷到法律风险的隐性叠加,其安全隐患远超用户想象,堪称数字时代的“隐形爆破手”。

恶意代码植入:设备沦为“肉鸡”的隐形通道

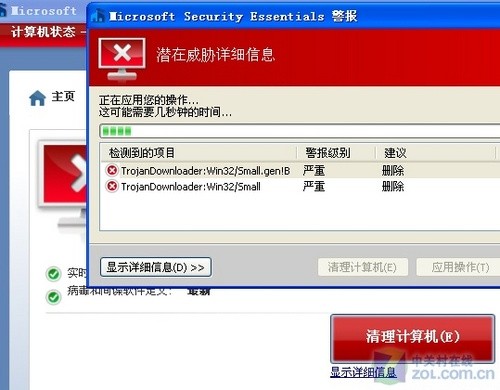

破解版刷赞软件的核心隐患,在于其通过非法修改原版程序,捆绑木马、后门或恶意脚本。2018年网络安全监测数据显示,超过72%的破解版社交工具类软件含有非授权代码,这些代码往往伪装成“功能模块”,在用户安装后静默运行,绕过系统安全检测。例如,部分破解版刷赞工具会利用Root权限(Android系统)或越狱权限(iOS系统)修改系统关键目录,植入远控木马(如暗链、灰鸽子变种),使攻击者可随时接管用户设备。一旦设备被控,攻击者不仅能窃取本地存储的文件、照片,还能开启摄像头、麦克风进行实时监控,甚至将设备纳入僵尸网络,发起DDoS攻击或分发恶意软件。更隐蔽的是,这类恶意代码常采用“分段加载”技术,仅在特定触发条件下(如用户打开支付软件)激活,导致常规安全软件难以实时拦截。

隐私数据裸奔:从“点赞数据”到“数字身份”的全面窃取

刷赞软件的核心逻辑是获取用户社交媒体账号权限,而破解版软件在此基础上进一步突破隐私边界。2018年,主流社交平台(如微信、微博、抖音)的账号体系已实现多平台互通,破解版刷赞工具在请求登录权限时,往往会额外索取“通讯录读取”“聊天记录访问”“相册管理”等敏感权限。一旦用户授权,软件便会自动抓取联系人信息、聊天内容、私密照片,甚至与账号绑定的手机号、身份证号等关键数据。这些数据并非仅用于“精准刷赞”,而是被打包成“用户画像数据包”,在暗网以每套10-50元的价格售卖,形成“数据窃取-精准诈骗-二次牟利”的黑色产业链。更值得警惕的是,部分破解版软件会将窃取的数据上传至境外服务器,绕过国内监管,导致用户隐私维权陷入“跨国追责”的困境。

账号安全塌陷:风控机制与盗号风险的“双重暴击”

2018年,各大社交平台已建立成熟的行为风控系统,对异常点赞、关注等操作进行实时监测。破解版刷赞软件为规避检测,常采用“模拟人工操作”脚本,但这类脚本往往存在操作频率固定、设备指纹单一等特征,极易触发平台“非正常登录”警报。一旦被判定为作弊,轻则账号功能受限(如无法点赞、评论),重则直接封禁,且申诉成功率不足15%。更严重的是,破解版软件在获取账号密码后,可能通过“撞库”技术尝试登录用户其他平台账号(如支付宝、银行APP),2018年某安全机构报告显示,使用破解版社交工具的用户,遭遇账号盗用的概率是普通用户的12倍。此外,部分破解版软件会在用户设备中留下“账号cookie”,即使修改密码,攻击者仍可通过cookie劫持重新控制账号。

系统稳定性崩坏:兼容性缺失与“后遗症”的长期侵蚀

破解版软件因缺乏官方技术支持,其兼容性与稳定性几乎为零。2018年是移动系统快速迭代期,Android系统从7.0升级至9.0,iOS从11更新至12,而破解版刷赞软件的开发者往往不会针对新版本进行适配,导致用户安装后出现应用闪退、系统卡顿、耗电激增等问题。更隐蔽的“后遗症”在于,部分破解版软件会在卸载后残留恶意进程或系统服务,持续占用设备资源,甚至修改系统启动项,导致设备重启后自动重新安装恶意软件。2018年某数码论坛的投诉案例显示,有用户因长期使用破解版刷赞工具,最终不得不恢复出厂设置才能彻底解决系统异常,导致个人数据全部丢失。

法律合规风险:从“灰色工具”到“违法共犯”的身份滑落

2018年,《网络安全法》《个人信息保护法》等法规已全面实施,使用破解版软件本质上是对法律红线的触碰。一方面,破解版软件的开发者涉嫌侵犯著作权,用户若主动传播或销售,可能面临民事赔偿甚至刑事责任;另一方面,用户通过破解版软件刷赞,违反了各大平台的用户协议,属于“不正当竞争行为”,平台有权封禁账号并追究其法律责任。更关键的是,当破解版软件引发数据泄露或财产损失时,用户因“主动安装”难以获得法律保护,需自行承担全部损失。2018年某法院判决案例中,一名因使用破解版刷赞软件导致银行卡被盗刷的用户,因“未尽到安全注意义务”,被法院驳回索赔请求。

2018年刷赞软件破解版的安全隐患,本质是“流量焦虑”与“侥幸心理”共同催生的数字危机。用户为追求短期数据表现,却忽视了数字生活的底层安全逻辑——任何“免费捷径”背后,都暗藏着对设备、隐私、账号乃至法律底线的透支。在网络安全日益重要的今天,唯有摒弃“走捷径”心态,选择正规渠道提升内容质量,才能真正构建健康、可持续的数字生存空间。毕竟,虚假的点赞数据终会随风消散,而安全与信任,才是数字时代最珍贵的“资产”。