刷赞赚钱犯法吗?法律允许吗?这一问题随着短视频、社交平台的兴起,成为许多网民心中的疑问。在流量经济的驱动下,“刷赞赚钱”被包装成“轻松副业”“零门槛赚钱”,吸引不少人参与。然而,这种看似简单的操作背后,隐藏着明确的法律风险与平台规则红线。刷赞赚钱的本质是虚构数据、扰乱市场秩序,不仅不被法律允许,更可能触犯多部法律法规,参与者需清醒认识其违法性,避免因小失大。

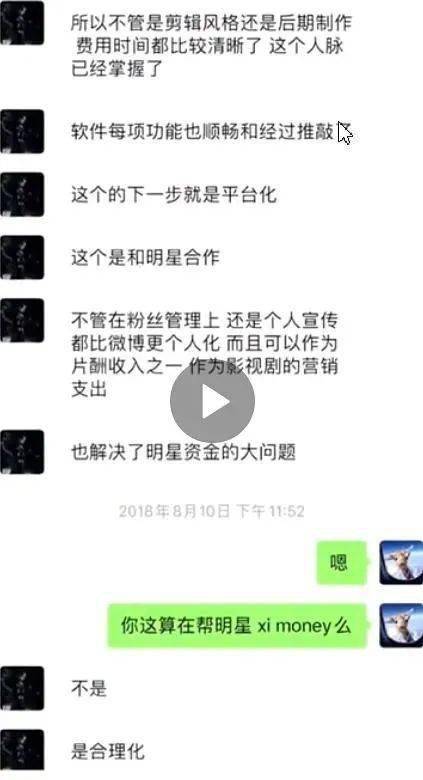

刷赞赚钱的操作模式通常分为两类:一类是个人通过接单平台或群组,为他人提供“点赞、关注、评论”等数据服务,按单收费;另一类是利用自动化工具或“水军”账号,批量刷赞以获取平台流量分成或商业推广利益。无论是哪种模式,其核心都是通过虚假数据制造“热门假象”,违背了平台对真实、公平数据的基本要求。这种行为看似“无伤大雅”,实则破坏了网络生态的诚信基础,更踩到了法律的底线。

从法律层面分析,刷赞赚钱至少涉嫌违反三部法律。首先是《反不正当竞争法》,该法明确规定,经营者不得通过虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。刷赞行为本质上是虚构数据,帮助商家或个人提升虚假热度,属于典型的“刷单炒信”,违反了商业道德与竞争规则,市场监管部门可依法对参与者处以罚款、吊销营业执照等处罚。其次是《网络安全法》,该法要求网络运营者不得篡改、伪造网络数据,不得非法删除、修改网络数据。刷赞工具往往通过技术手段绕过平台监管,伪造用户行为数据,已涉嫌违反网络安全法对数据真实性的保护规定。最后是《电子商务法》,针对电商平台商家,刷赞行为可能被认定为“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息”的违反,平台有权对商家进行处罚,情节严重的还可能承担民事赔偿责任。

平台规则对刷赞行为的禁止更为直接。无论是抖音、快手等短视频平台,还是微信、微博等社交平台,均在用户协议中明确禁止“刷量”“刷赞”等虚假数据行为。一旦发现,平台会采取降权、封号、扣除保证金等措施。例如,某短视频平台曾公开通报,对数千个涉及刷赞的账号进行封禁,部分账号因多次违规被永久封禁。对于通过刷赞赚钱的“中介”账号,平台会直接封禁其收款功能,甚至追究其法律责任。这些处罚并非“小题大做”,而是维护平台生态的必要手段——如果虚假数据泛滥,平台将失去用户信任,最终损害所有参与者的利益。

刷赞赚钱的社会危害远不止于法律风险。从市场角度看,它破坏了公平竞争环境。真实运营内容的创作者,需要投入时间、精力创作优质作品才能获得自然流量;而刷赞者通过虚假数据“走捷径”,抢占本该属于优质内容的曝光资源,导致“劣币驱逐良币”,打击原创积极性。从消费者角度看,虚假点赞会误导消费决策。例如,某产品通过刷赞获得“高口碑”,消费者误以为其质量可靠,实际购买后发现货不对板,不仅造成经济损失,还损害了消费者对平台的信任。从社会价值观角度看,刷赞赚钱传递了“投机取巧可获利”的错误导向,尤其对青少年群体容易产生不良影响,助长浮躁心态,忽视诚实劳动的价值。

有人认为,“刷赞赚钱只是赚点零花钱,没有直接伤害他人”,这种观点显然忽视了行为的连锁反应。刷赞行为看似“无害”,实则是对整个网络数据生态的破坏。当虚假数据成为常态,平台算法会因数据失真而推荐劣质内容,优质内容被埋没,最终导致网络环境恶化,所有用户都是受害者。此外,刷赞产业链往往与个人信息泄露、网络诈骗等犯罪行为交织。例如,部分刷单平台要求用户提供银行卡信息、手机验证码,这些信息可能被用于非法转账或盗刷,导致参与者“赔了夫人又折兵”。

面对“刷赞赚钱”的诱惑,个人应如何规避风险?首先,要树立正确的价值观,认识到“流量”应与“价值”匹配,虚假数据换来的“成功”终将露馅。其次,主动学习相关法律知识,了解《反不正当竞争法》《网络安全法》等对数据真实性的要求,避免因无知而违法。最后,选择合法的兼职方式,如内容创作、技能服务等,通过真实劳动获得收入,这才是长久之计。

平台与监管部门也需形成合力。一方面,平台应加强技术监测,利用AI识别虚假数据行为,完善举报机制,对刷赞行为“零容忍”;另一方面,监管部门应加大对刷单炒信行为的打击力度,曝光典型案例,形成震慑。只有法律、平台、个人三方共同行动,才能铲除刷赞赚钱的生存土壤,维护清朗的网络空间。

刷赞赚钱犯法吗?法律允许吗?答案早已明确:法律不允许,行为必担责。在数字经济时代,数据真实是市场秩序的基石,诚信是网络生态的底线。任何试图通过虚假数据“走捷径”的行为,终将付出代价。唯有坚守法律与道德的边界,依靠真实价值创造财富,才能在流量经济的浪潮中行稳致远。