刷赞行为真的会被禁止和处罚吗?这个问题在数字营销和内容创作领域早已不是新话题,却始终伴随着争议与侥幸心理。当一条帖子、一款商品的点赞数在短时间内暴增,背后往往是人为操控的数据游戏。然而,随着平台反作弊技术的迭代与监管政策的收紧,刷赞行为的生存空间正被急剧压缩,而“禁止”与“处罚”也绝非空谈,而是正在发生的现实。

刷赞行为的本质,是通过技术手段或人工操作虚构虚假点赞量,以此制造内容“高热度”的假象。从电商平台刷商品好评,到短视频平台刷视频点赞,再到社交媒体刷博文互动,这种行为几乎渗透了所有依赖用户数据的数字场景。其动机无外乎两类:一是商业利益,商家通过刷赞提升商品排名和转化率;二是个人虚荣,博主或用户通过虚假数据营造“人气爆棚”的假象,吸引真实流量。但无论动机如何,刷赞行为的核心都是对数据真实性的破坏,而数据真实性正是数字经济的基石。

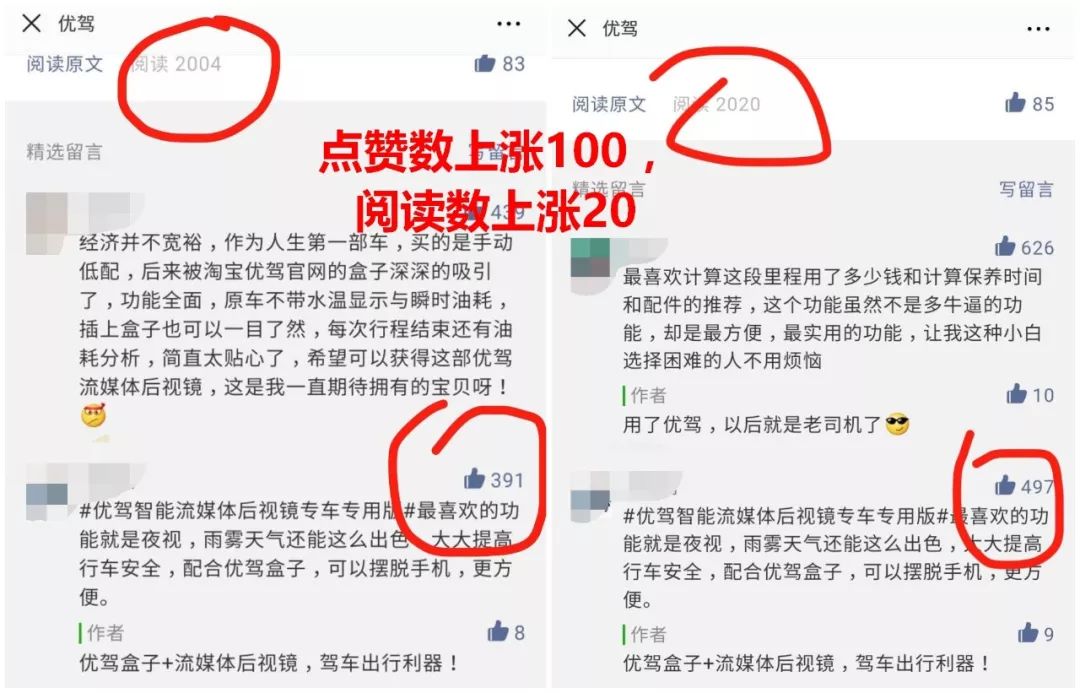

平台方对刷赞行为的打击早已不是“一阵风”式的运动,而是系统化、常态化的监管。以微信、抖音、淘宝等头部平台为例,其反作弊系统早已具备多维度的识别能力。例如,通过分析点赞行为的时间分布——同一IP短时间内集中点赞多个账号,或账号在无正常浏览行为的情况下直接点赞,均会被标记为异常;再如,通过设备指纹关联,识别同一操控者批量管理多个“养号”设备的行为。一旦被判定为刷赞,处罚措施从轻到重包括:内容限流(降低曝光)、功能限制(禁止点赞、评论)、账号短期封禁,直至永久封号。这些措施并非“一刀切”,而是基于算法模型对异常行为的量化评估,精准度已远超早期的人工审核。

法律层面,刷赞行为的“红线”同样清晰。根据《反不正当竞争法》第八条,经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。刷赞本质上属于“虚假用户评价”,直接违反了该条款。2022年,市场监管总局曾对某电商平台“刷单炒信”行为开出顶格罚单,涉事企业因组织刷赞、刷单被罚200万元,相关负责人也被追究法律责任。此外,《电子商务法》明确规定,电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息,不得进行虚假或者引人误解的商业宣传。这意味着,无论是商家自行刷赞,还是通过第三方服务商“代刷”,均可能面临行政处罚,包括没收违法所得、罚款,甚至吊销营业执照。

除了行政监管,民事维权也是刷赞行为的重要风险点。当消费者因刷赞误导而购买到劣质商品时,可依据《消费者权益保护法》要求“退一赔三”;当竞争对手因他人刷赞导致流量受损时,可通过法律途径提起商业诋毁诉讼。2023年,某MCN机构因为旗下网红大规模刷赞虚构“带货人气”,被合作商家起诉至法院,最终被判赔偿经济损失及合理维权费用共计50万元。这些案例表明,刷赞行为的法律风险已从“平台处罚”延伸至“民事赔偿”,参与者可能面临“赔了夫人又折兵”的结局。

更值得警惕的是,刷赞行为正在成为网络黑灰产业链的重要一环。据行业调研数据显示,国内“刷赞代刷”市场规模已达数十亿元,形成了从“养号”(注册大量真实账号)、“打码”(绕过平台验证)、“刷量”(批量操作)到“售后”(应对平台审核)的完整链条。然而,这条产业链的每一个环节都存在法律风险:购买刷赞服务的商家可能被认定为“虚假宣传”的共犯;提供刷赞服务的个人或组织,若涉及非法获取用户信息、破坏计算机系统等行为,还可能构成刑事犯罪。2023年,江苏警方曾破获一起特大刷赞案,犯罪团伙通过开发作弊软件操控10万余个账号刷赞,涉案金额超千万元,最终7名嫌疑人因“提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪”被判处有期徒刑。

面对如此密集的监管与法律高压,为何仍有前赴后继者投身刷赞行为?根源在于“流量焦虑”下的短期利益驱动。在“流量=收益”的数字生态中,许多创作者和商家将刷赞视为“快速见效”的捷径,却忽视了长期代价。一方面,虚假流量无法转化为真实用户粘性,刷赞内容往往因缺乏真实互动而迅速沉寂;另一方面,一旦被平台处罚,账号信誉度将永久受损,即使后续回归真实运营,也难以重建用户信任。某美妆博主曾坦言:“当初为了快速涨粉刷了10万赞,结果被平台限流三个月,现在粉丝流失近半,真是得不偿失。”

事实上,数字经济的健康发展,离不开真实数据的支撑。平台方对刷赞行为的打击,本质是为优质内容、诚信商家创造公平竞争环境;法律法规的完善,则是为数字生态划定“底线”。对于内容创作者而言,与其在刷赞的“钢丝”上冒险,不如深耕内容质量——一条有价值的短视频、一篇真诚的测评文,远比虚假的点赞数更能打动用户;对于商家而言,优化产品体验、提升服务质量,才是赢得口碑和流量的正道。正如某电商平台负责人所言:“我们打击刷赞,不是要‘扼杀’流量,而是要让流量回归‘内容为王’的本质。”

刷赞行为真的会被禁止和处罚吗?答案早已明确:在技术、法律、市场的多重围剿下,刷赞的“性价比”正变得越来越低,而“禁”与“罚”也正在从“可能性”变为“必然性”。唯有摒弃数据造假,拥抱真实价值,才能在数字浪潮中行稳致远。