刷赞行为导致的封禁时长并非数字游戏,而是平台治理逻辑与用户违规成本博弈的直接体现。在内容生态日益规范的当下,许多创作者与运营者仍心存侥幸,试图通过刷赞快速获取流量,却忽视了平台算法的精准识别与规则的刚性约束。事实上,封禁时长没有统一标准,它取决于违规操作的规模、技术手段、账号历史表现等多重因素,从几小时到永久封禁不等,而理解这一逻辑,才能从根源上规避风险。

刷赞行为的核心在于“虚假流量”,即通过非自然手段人为制造点赞数据,破坏平台的内容分发机制与用户信任基础。从平台视角看,这种行为不仅违背了公平竞争原则,更涉嫌违反《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法规中对“数据造假”的禁止性规定。因此,各大平台将刷赞列为重点打击对象,并通过技术手段与规则设计构建了多层防护网。例如,微信对公众号刷赞的检测机制已能识别异常点赞时段、IP地址集中度、用户行为轨迹等特征,一旦触发预警,系统将自动启动审核流程,而人工复核则会进一步确认违规事实,最终根据情节轻重给出处罚结果。

封禁时长的差异,首先源于刷赞规模的“量级差异”。少量、偶发的刷赞行为,例如用户为测试效果手动为几篇文章点赞,或早期平台规则不明确时的无心之失,可能仅触发警告或短时间封禁(1-3天)。但若通过“点赞群”“刷单平台”等工具进行规模化操作,如单日点赞量超过自然流量数倍、短期内集中为多篇内容点赞,则会被判定为“恶意刷量”,封禁时长通常在7-30天之间。更严重的是,若使用自动化脚本、虚拟机等技术手段模拟用户行为,或通过多个账号矩阵交叉刷赞,形成“虚假流量产业链”,平台将直接认定为“严重违规”,可能面临30天以上封禁,甚至永久封禁账号。这种梯度处罚机制,本质上是平台对“主观恶意”的判断——规模越大、技术手段越隐蔽,用户的违规意图越明显,代价自然越高。

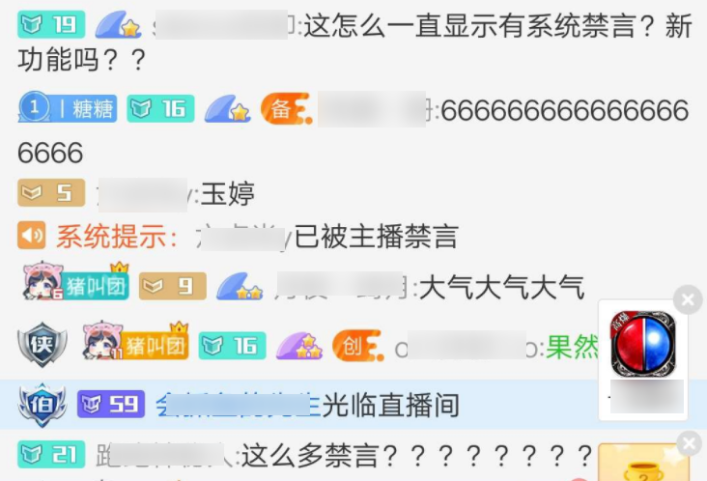

账号类型与历史表现同样是决定封禁时长的关键变量。个人账号与机构账号的违规成本存在显著差异:个人账号首次违规可能仅收到3-7天封禁,且申诉后有机会缩短处罚;但企业账号、MCN机构账号若涉及刷赞,因其影响范围更广、可能涉及商业利益,平台会从严处理,首次违规即可能封禁15-30天,二次违规则直接永久封禁。此外,账号的历史信用记录也会影响处罚结果。长期优质运营、无违规历史的账号,在首次轻微违规时可能获得“从轻处罚”的机会;而有多次警告记录、曾涉及刷粉、刷评论等复合型违规的账号,一旦再犯,封禁时长会直接跳档至上限。例如,某抖音创作者因首次刷赞被禁7天,3个月内再次违规,平台直接处以90天封禁,且账号权重永久降低。

平台算法的持续升级,进一步压缩了刷赞行为的空间,也让封禁时长的判定更加精准。早期的刷赞检测依赖“数量阈值”,如点赞量超过粉丝数的50%即触发预警,但用户可通过“分散点赞”规避。如今,平台已引入“行为序列分析”技术,通过识别点赞用户的设备型号、地理位置、登录频率、互动深度等特征,构建“自然用户画像”。若点赞用户集中在同一IP段、设备型号高度统一、或无阅读/观看行为直接点赞,系统会判定为“异常流量”,封禁时长也会根据异常数据的占比动态调整——异常数据占比低于20%,可能仅警告;占比超过50%,则直接封禁30天以上。这种“技术驱动型”治理,让刷赞行为的隐蔽性荡然无存,也使得“侥幸心理”成为用户最大的风险点。

值得注意的是,封禁时长并非平台的最终目的,而是维护内容生态健康的手段。从微信、微博到抖音、小红书,所有平台的核心目标都是“让优质内容获得更多曝光”。因此,与其纠结于“刷赞封禁多少天”,不如思考如何通过自然运营提升内容质量。例如,通过优化标题封面提升点击率、在结尾引导用户互动、建立社群增强粉丝粘性等合规手段,不仅能规避封禁风险,更能积累真实用户画像,实现流量的长效转化。事实上,许多经历过封禁的创作者反馈,被处罚后回归自然运营,账号的互动率与粉丝活跃度反而显著提升——这印证了一个朴素的道理:虚假数据能带来短暂虚荣,但真实价值才能支撑长久发展。

在内容经济蓬勃发展的今天,平台对刷赞行为的打击只会越来越严格,而封禁时长的判定也将更加精细化。对于用户而言,与其在“灰色地带”试探规则底线,不如将精力投入到内容创作与用户运营中。毕竟,流量是结果,而非目的;合规是底线,而非束缚。唯有敬畏规则、尊重平台、真诚对待用户,才能在内容生态中行稳致远,让每一次点赞都成为价值的真实见证。