刷赞网站骗局正在以“快速涨粉”“流量变现”的诱人话术,渗透进社交媒体运营者的日常,却让无数人在短暂的数据狂欢后陷入账号安全、资金损失甚至法律风险的泥潭。这些打着“技术赋能”“捷径捷径”旗号的平台,本质上是对流量焦虑的精准收割,其背后隐藏的不仅是个人信息的泄露,更是对社交媒体生态的系统性破坏。

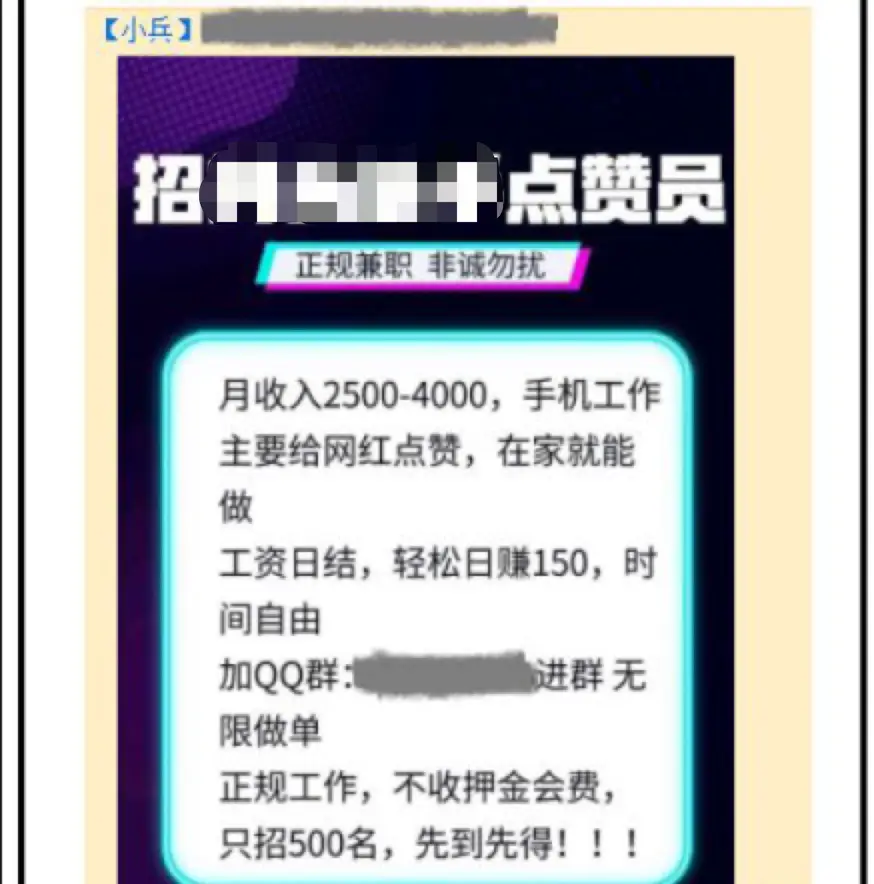

刷赞网站骗局的运作逻辑,是一场精心设计的“数字魔术”。用户被“1元100赞”“24小时突破10万互动”的广告吸引,注册后往往被要求预付定金或提供账号密码。所谓“真人点赞”“高质量流量”,实则是通过模拟点击脚本、境外IP集群或批量注册的“僵尸号”完成的虚假互动。这些点赞在短期内能迅速提升账号数据,却经不起平台算法的检验——当系统识别到点赞行为异常(如同一IP批量操作、点赞用户无历史互动记录等),账号便会面临限流、降权甚至封禁的处罚。更隐蔽的是,部分刷赞网站会植入恶意软件,窃取用户的支付信息、社交关系链,甚至利用账号进行诈骗活动,形成“骗-盗-骗”的恶性循环。

为什么明知是骗局,仍有源源不断的用户“中招”?根源在于社交媒体时代的“流量焦虑症”。在算法推荐主导的内容分发机制下,点赞量、转发量直接关系到内容的曝光度和账号的商业价值。无论是个人博主追求“网红梦”,还是企业账号渴望“品效合一”,都可能被“数据=价值”的单一评价体系裹挟,试图通过刷赞快速突破流量瓶颈。这种焦虑被刷赞网站无限放大:他们用“同行都在刷”“你不刷就落后”的群体话术制造紧迫感,再用“包过平台检测”“无效退款”的承诺降低用户警惕性。本质上,刷赞骗局利用了人性对“捷径”的渴望,却忽视了真实流量与虚假数据的本质区别——前者是内容价值的自然沉淀,后者则是毫无根基的空中楼阁。

中招后的代价,远超想象中的“钱货两失”。对个人而言,轻则账号被限流、粉丝流失,重则因涉及“刷单炒信”违反《反不正当竞争法》面临行政处罚;对企业来说,虚假数据会误导市场判断,投入的营销费用打水漂,品牌形象更因“流量造假”被贴上“不诚信”标签,消费者信任一旦崩塌,重建成本极高。2023年某电商平台就曾因大规模刷单被罚款200万元,相关运营人员也被追究刑事责任,这一案例警示我们:刷赞不仅是“小聪明”,更是触碰法律红线的“大糊涂”。更值得警惕的是,刷赞网站背后往往形成黑色产业链,他们通过收集用户信息进行二次贩卖,甚至与诈骗团伙合作,让受害者陷入“被骗-维权再被骗”的深渊。

骗局屡禁不止的背后,是供需两端的畸形博弈。需求端,社交媒体评价体系的单一化让“唯数据论”大行其道,平台虽不断升级算法打击虚假流量,但“道高一尺,魔高一丈”的技术对抗从未停止;供给端,刷赞网站的低成本、高利润驱动下,他们通过“工作室+代理”的模式快速扩张,甚至伪装成“MCN机构”提供“一条龙服务”,让普通用户难以分辨真伪。此外,部分平台为追求用户活跃度,对数据造假行为存在“睁一只眼闭一只眼”的态度,客观上为骗局提供了生存土壤。这种“平台-用户-骗子”的三角博弈中,最终受损的仍是健康的社交生态——当真实内容被虚假数据淹没,创作者失去创作动力,用户失去信任基础,社交媒体的连接价值便荡然无存。

破局之道,需要平台、用户与监管的合力。平台应建立更科学的评价体系,将互动质量、用户停留时长、内容原创度等指标纳入考量,同时加大对刷赞行为的处罚力度,让“造假者”寸步难行;用户需摒弃“流量至上”的浮躁心态,认识到“内容为王”才是长久之策,与其在虚假数据中自欺欺人,不如深耕垂直领域,用优质内容吸引精准粉丝;监管部门则需完善法律法规,明确刷赞行为的法律责任,斩断黑色产业链的上下游。对个体而言,警惕“天上掉馅饼”的诱惑:任何承诺“100%安全”“绝对有效”的刷赞服务,都是骗局的开端;发现被骗后,应立即保留证据向平台举报,必要时报警处理,避免更多人受害。

社交媒体的本质是人与人的真实连接,而非数字的游戏。刷赞网站骗局之所以能得逞,正是因为抓住了人们对“快速成功”的幻想,却忽视了真实价值的不可替代性。当创作者不再为数据焦虑,当平台不再唯流量论,当社会回归对内容质量的尊重,虚假的“点赞泡沫”终将破灭。而那些曾经试图通过捷径走捷径的人,或许会在失去账号、资金和信任后明白:真正的流量,从来都藏在每一次真诚的互动里。