刷赞网站获取说说点赞的尝试,在当下社交场景中屡屡碰壁,这一现象并非偶然。从技术逻辑到用户需求,从平台规则到生态演变,刷赞工具的失效本质是多重因素交织的必然结果,背后折射出社交传播底层逻辑的根本性变革。虚假流量的“捷径”正在被系统性堵死,而真实社交价值的回归,正在重塑内容传播的底层规则。

一、算法反制:从“数量检测”到“行为逻辑建模”,虚假流量无处遁形

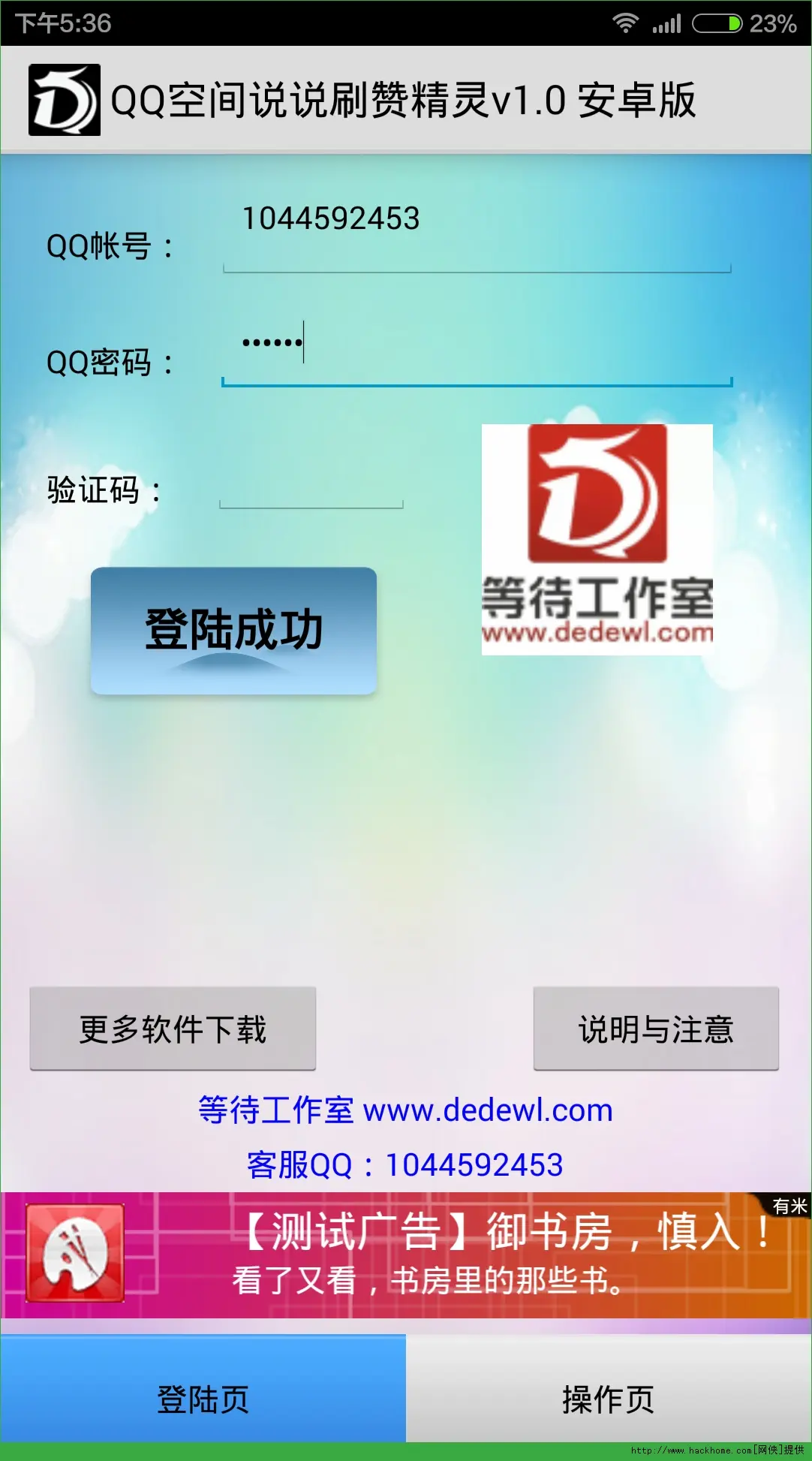

刷赞网站的核心逻辑是通过技术手段批量伪造点赞行为,但平台算法的进化速度早已远超工具开发者的想象。早期的刷赞依赖简单数量堆砌,平台通过检测单条说说的点赞增速、峰值异常(如10分钟内点赞量突破千)即可识别;而如今的算法已升级为“行为逻辑建模”,通过分析点赞用户的“行为指纹”判断真实性:点赞时间是否呈现整点/半点规律性波动?用户IP是否集中在同一机房?历史互动轨迹是否显示该用户从不点赞同类内容?这些维度共同构成“真实性评分”,一旦低于阈值,点赞数据会被直接标记为异常,甚至触发账号限流。

更关键的是,平台已打通社交关系链数据。真实用户的点赞往往伴随“浏览停留时长”“评论转发行为”“账号历史互动偏好”等信号,而刷赞用户多为“僵尸号”或“养号矩阵”,这些账号缺乏社交关系沉淀,点赞行为与用户画像严重脱节。例如,一个主打职场内容的说说,却收到大量“游戏玩家”“美妆博主”账号的点赞,算法会立刻判定为“非自然流量”,刷赞努力自然付诸东流。

二、需求本质:用户从“数字崇拜”到“价值认同”,虚假点赞失去意义

刷赞行为的初衷,是满足用户对“社交认可”的渴求——高点赞量被视为内容质量的证明,能带来心理满足或商业价值。但当下用户的社交认知已发生深刻变化:人们越来越清楚“点赞数≠内容价值”,反而对“虚假繁荣”产生本能警惕。

在内容过载的社交环境中,用户更关注“互动深度”而非“互动数量”。一条说说的真实影响力,往往体现在评论区讨论的浓度、转发的场景化应用、私信咨询的转化率等维度。例如,某条吐槽职场内卷的说说获赞1万,但评论区只有10条“水军式评论”,远不如另一条获赞200的说说,评论区引发500人真实讨论、产生3个行业话题延伸来得有价值。刷赞只能制造“数字幻觉”,无法带来真实的社交连接,自然也无法满足用户对内容价值认同的核心需求。

对商业用户而言,虚假点赞的“反噬效应”更为明显。品牌方通过数据监测能轻易识别出“刷赞痕迹”——粉丝画像与目标客群不符、互动转化率远低于行业均值,这不仅无法提升商业价值,反而会损害品牌公信力。某服装品牌曾尝试刷赞提升新品说说的曝光,结果因点赞用户中70%为“低活账号”,导致实际点击转化率不足0.5%,远低于行业3%的平均水平,最终不得不删除数据重新策划内容。

三、技术博弈:工具开发者与平台的“猫鼠游戏”,刷赞永远慢半拍

刷赞网站的生存逻辑,本质是与平台风控系统的“技术博弈”,但这场博弈中,刷赞方永远处于被动地位。平台作为生态主导者,拥有数据、算法、规则的多重优势:一方面,平台能实时监测到异常流量模式,并快速迭代风控模型;另一方面,平台可通过“用户行为激励”“真实互动引导”等正向策略,从源头上减少刷赞需求。

例如,某社交平台近期上线了“互动质量分”机制,将用户的评论、转发、收藏等行为纳入权重计算,单纯点赞对账号曝光的提升权重从30%降至10%,而真实互动的权重提升至60%。这一调整直接导致依赖“纯刷赞”的账号流量断崖式下跌——因为刷赞工具无法伪造“高质量评论”(如针对内容的深度分析、个性化观点),只能通过简单复制粘贴的“水军评论”应对,但这些评论会被算法识别为“低质内容”,进一步拉低互动分。

此外,平台的技术打击已从“事后清理”转向“事前拦截”。通过用户行为实时监测系统,一旦检测到账号存在“批量关注-点赞-取关”等异常操作,会立即触发临时限流,要求完成“真人验证”后方可恢复。这种“即时反制”让刷赞工具的“批量操作”优势荡然无存,单条说说的刷赞成本从最初的每百赞5元飙升至如今的50元以上,性价比极低。

四、生态健康化:平台对“流量造假”的零容忍,规则红线不断收紧

近年来,所有主流社交平台都将“打击虚假流量”列为核心治理目标,从规则设计到处罚力度,形成全方位约束。在规则层面,平台明确将“使用第三方工具刷赞”列为违规行为,根据情节严重程度给予“警告限流—功能封禁—永久封号”的阶梯处罚;在执行层面,平台通过AI算法+人工巡查的双重机制,每年清理数亿条虚假互动数据。

例如,某短视频平台2023年处理的“刷赞刷量”案例超200万起,封禁账号500万个;某图文社交平台则上线“点赞来源追溯”功能,用户可查看点赞账号的历史互动记录,让“刷赞”行为暴露在阳光下。这种“高压治理”不仅是为了维护生态公平,更是为了保障广告主和普通用户的体验——当流量数据失去真实性,整个社交生态的商业价值将崩塌。

对平台而言,“去伪存真”是长期战略。当虚假流量被持续挤压,真实优质内容将获得更多曝光机会,用户停留时长、平台活跃度等核心数据反而会提升。这种“良性循环”让平台有足够动力持续打击刷赞,刷赞网站的生存空间自然被不断压缩。

五、长期价值:账号建设的“地基”是真实内容,而非虚假数据

刷赞行为的最大误区,在于将“点赞量”等同于“账号价值”,但账号的本质是“信任资产”。无论是个人IP还是商业品牌,长期发展依赖的是用户的真实信任,而信任只能通过“持续输出有价值内容”“建立真实社交连接”来积累。

某职场博主曾尝试通过刷赞将单条说说的点赞量从500提升至5000,短期内确实吸引了品牌合作,但当品牌方发现其评论区互动率不足1%(行业平均为15%),且粉丝咨询转化率极低时,迅速终止了合作。相反,另一位坚持分享真实职场案例的博主,虽然单条说说点赞量仅200-300,但评论区总能引发深度讨论,粉丝黏性极高,最终通过“内容付费+社群运营”实现了月收入破万。

账号的成长没有捷径,虚假数据或许能带来短暂虚荣,却会透支长期发展潜力。当平台算法越来越智能,用户越来越理性,刷赞的“失败”早已注定——这不是工具不够先进,而是社交传播的底层逻辑从未改变:真实,才是流量与价值的终极密码。

刷赞网站获取说说点赞的屡屡失败,本质是社交生态从“流量崇拜”向“价值回归”的必然结果。在算法反制、需求升级、技术博弈、规则收紧的多重压力下,虚假流量已失去生存土壤。对用户而言,与其在刷赞的“死胡同”里内耗,不如回归内容创作的本质——用真实观点连接用户,用有价值的内容赢得认可。唯有如此,才能在社交浪潮中真正立足,让每一次点赞都成为信任的积累,而非数据的泡沫。