刷赞网站的盈利逻辑,本质是利用社交平台对“数据价值”的畸形渴求,构建起一套从流量造假到变现的灰色产业链。这类网站的核心赚钱方式,并非提供真实社交价值,而是通过制造虚假繁荣,满足特定群体对“表面数据”的急切需求,再通过多种渠道将这种虚假价值转化为实际收益。其盈利模式既隐蔽又复杂,涉及广告、服务、数据、分成等多个维度,且随着平台监管的加强不断迭代,但始终离不开“流量造假”这一底层逻辑。

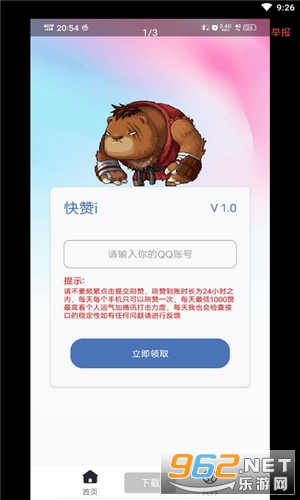

广告主合作是刷赞网站最直接的变现路径。许多品牌方、MCN机构或个人博主,在追求“快速见效”的流量焦虑下,会选择通过刷赞网站购买虚假互动数据,以提升账号的“可见度”和“吸引力”。刷赞网站则按“点赞量”“粉丝增长量”“互动率”等指标定价,形成套餐式服务。例如,1万个点赞可能收费50-200元不等,价格取决于平台(如抖音、小红书、微博)和账号类型。这类合作往往以“提升账号权重”“助力内容上热门”为噱头,但实际上,虚假数据无法带来真实转化,反而可能因被平台识别导致限流或封号。广告主看似获得了“性价比”流量,实则陷入了“数据泡沫”的陷阱,而刷赞网站则通过批量承接此类需求,快速积累收益。

数据服务与账号包装是另一重要盈利点。除了基础的点赞、粉丝服务,刷赞网站还会提供“定制化数据解决方案”,例如“模拟真实用户互动”“打造爆款内容标签”“优化账号权重算法”等。这类服务往往包装成“社交电商运营指南”“短视频涨课技巧”,实则通过技术手段伪造用户行为轨迹(如模拟真人浏览、评论、转发),让账号数据看起来更“真实”。此外,部分刷赞网站还涉足账号买卖,通过批量注册僵尸账号或培育“优质素人号”,再以“高权重账号”“垂直领域粉丝账号”的名义高价出售给需要快速起号的客户。这种“数据包装”服务,本质是利用信息不对称,将虚假数据包装成“运营成果”,从中赚取差价。

会员订阅与增值服务构成了稳定的现金流。为了提高用户粘性和复购率,刷赞网站普遍推出会员体系,分为普通会员、VIP会员、钻石会员等不同等级。会员可享受“单价折扣”“优先刷赞”“数据保护”“专属客服”等特权。例如,普通会员可能需充值100元起步,而VIP会员需充值1000元,但能享受8折优惠和“防掉赞”服务。此外,部分网站还提供“数据监测工具”,帮助客户实时查看账号互动数据,甚至提供“竞品数据对比”功能,这些增值服务进一步增强了用户付费意愿。会员模式的核心是“高频低客单价”,通过长期锁定客户,形成稳定的持续收益,而“防掉赞”等服务则利用用户对数据流失的焦虑,推动其持续付费。

灰色产业链延伸与平台分成是隐秘的盈利方式。刷赞网站的运营往往与“黑产技术”深度绑定,例如通过开发自动化刷赞软件、利用爬虫技术批量注册账号、或与“接码平台”合作获取手机号验证码。这些技术工具本身就可以作为商品出售,形成“技术变现”链条。同时,部分刷赞网站会与“流量中介”合作,充当“数据供应商”,为第三方平台(如某些中小型电商平台、本地生活服务平台)提供虚假流量数据,帮助这些平台伪造“活跃度”,再从中分成。这种模式隐蔽性更强,因为不直接面向终端用户,而是通过B端合作实现变现,且往往涉及跨平台操作,增加了监管难度。

然而,刷赞网站的盈利模式始终面临“不可持续性”的挑战。随着社交平台算法升级(如抖音的“啄木鸟系统”、微博的“反作弊模型”),虚假数据的识别率大幅提升,刷赞效果越来越差,用户复购意愿随之降低。同时,网信办等部门持续开展“清朗行动”,严厉打击流量造假,刷赞网站面临法律风险,服务器被封、负责人被查的案例屡见不鲜。更重要的是,用户对真实社交价值的回归,使得“刷赞”的欺骗性逐渐暴露,品牌方和普通用户越来越意识到,虚假数据无法带来商业价值,反而可能损害品牌信誉。这种“需求萎缩”和“监管收紧”的双重压力,正在倒逼刷赞网站要么转型为正规的数据分析服务,要么彻底退出市场。

刷赞网站的盈利逻辑,本质是“流量经济泡沫”的畸形产物。它利用了社交平台对数据的过度依赖,以及部分群体对“捷径”的幻想,构建了一套看似赚钱实则脆弱的商业模式。但无论其盈利方式如何变化,都无法掩盖其“虚假”的本质——在真实社交价值越来越被重视的今天,任何依赖流量造假盈利的模式,终将被市场淘汰。真正可持续的社交增长,永远建立在真实内容、真实互动和真实信任之上,这既是行业规律,也是不可逆转的趋势。