刷赞网站真的存在于链接里吗?这个问题在数字营销和社交媒体领域引发了广泛讨论。作为行业专家,我认为答案并非简单的“是”或“否”,而是涉及多层面的分析。刷赞网站确实通过链接传播,但它们的存在并非孤立现象,而是与当前社交媒体生态的深层需求紧密相连。这些网站通常以服务形式嵌入链接中,用户点击后即可获得虚假点赞,但背后隐藏着技术、伦理和商业的复杂交织。刷赞网站的存在提醒我们,数字营销中的捷径往往伴随着不可忽视的风险。

刷赞网站的核心概念在于利用自动化技术快速提升社交媒体账号的互动数据。它们通过链接传播,例如在广告、邮件或第三方平台中嵌入URL,用户访问后即可触发点赞生成过程。这些链接往往伪装成普通服务页面,如“一键提升影响力”或“免费点赞工具”,实则连接到后台算法系统。技术实现上,它们采用IP轮换、模拟用户行为等手段,绕过平台检测。然而,这种“刷赞服务”并非万能——它依赖于目标平台的漏洞,一旦平台更新算法,效果便大打折扣。例如,Instagram或微信等主流平台已强化反刷机制,使得链接里的刷赞工具效率低下。这种存在方式,凸显了刷赞网站在数字营销中的边缘地位:它们是需求的产物,却难以持久稳定。

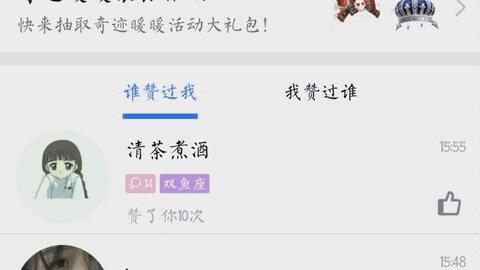

刷赞网站的应用价值主要体现在短期数据提升上,尤其在商业场景中。企业或个人常通过链接里的服务快速增加点赞数,以营造热门假象,吸引真实用户关注。这种策略在初期可能带来流量增长,例如电商卖家利用刷赞链接提升产品页面热度,从而促进转化。但价值有限,因为虚假数据无法转化为长期信任。用户一旦察觉异常,如点赞量与评论量不匹配,便会质疑账号真实性。更关键的是,刷赞网站的应用与平台规则相悖,许多服务提供商强调“安全可靠”,实则游走在灰色地带。这种应用价值,本质上是数字虚荣心的体现,而非可持续的营销策略。刷赞网站的价值在于满足即时需求,却忽视了真实互动的深层意义。

挑战与风险是刷赞网站存在的核心议题。从技术角度看,链接里的刷赞工具面临平台算法升级的持续威胁。例如,抖音和微博等平台采用AI识别异常行为,一旦检测到刷赞链接,账号可能被限流或封禁。从伦理角度,这种行为欺骗用户,破坏社交媒体的信任基础。企业若依赖此类服务,不仅损害品牌形象,还可能触犯《网络安全法》和《反不正当竞争法》,在中国法律框架下构成虚假宣传。更严重的是,用户隐私风险——刷赞网站常要求授权账号信息,导致数据泄露。这些挑战并非孤立,而是形成连锁反应:技术漏洞引发法律风险,法律风险又加剧用户不信任。因此,刷赞网站的存在,虽迎合了部分需求,却成为行业健康发展的绊脚石。

趋势分析显示,刷赞网站的存在方式正随技术进步而演变。当前,AI驱动的工具使链接里的服务更隐蔽,如通过深度学习模拟真实用户行为,降低检测概率。同时,区块链技术被部分服务商用于“去中心化”刷赞,声称更安全可靠。然而,平台也在同步升级防御,如引入行为分析模型,使得刷赞链接的生存空间被压缩。另一个趋势是整合营销,刷赞网站与SEO服务结合,通过链接优化提升搜索排名,但这进一步模糊了道德边界。未来,随着监管加强,如网信办对虚假数据的整治,刷赞网站可能被迫转向地下或转型为合法数据分析工具。这些趋势揭示,刷赞网站的存在是动态博弈的过程,技术革新无法掩盖其本质缺陷。

应对这些挑战,需要行业和个人层面的创新策略。企业应摒弃依赖刷赞链接的短视行为,转而聚焦内容质量和用户互动,如通过KOL合作或社区运营提升真实点赞。个人用户则需提升数字素养,识别可疑链接,避免落入陷阱。技术上,平台可开发更智能的检测系统,实时拦截刷赞服务链接。政策层面,中国正完善社交媒体监管,鼓励透明营销,这为合法服务创造机会。刷赞网站的存在虽难根除,但通过教育和合规,可将其负面影响降至最低。 独特见解在于,刷赞网站不是敌人,而是镜子——它照出数字营销中的浮躁,也催生了对真实价值的重新定义。

刷赞网站真的存在于链接里吗?答案是肯定的,但它们的存在不应被孤立看待。它们是数字生态中的一部分,反映了人类对认可的渴望,却也暴露了捷径的代价。在追求社交媒体成功时,我们必须回归本质:真实互动和诚信经营。链接里的刷赞工具或许能带来一时繁荣,却无法替代长期积累的信任。唯有拥抱变化,坚持道德底线,才能在数字浪潮中立于不败之地。刷赞网站的存在提醒我们,真正的成功不在于数据堆砌,而在于价值创造。