在社交媒体深度重构人际连接的今天,“刷赞名片”已成为部分人经营个人社交形象的隐形工具——通过人为提升点赞、评论等互动数据,塑造“受欢迎”“有影响力”的数字人设。这种看似高效的社交策略,实则是一把双刃剑:它可能在短期内放大个人社交声量,却也在长期侵蚀社交形象的根基——真实性与信任度。刷赞名片对个人社交形象的影响,本质是数据化社交与真实人际需求之间的博弈,其结果往往取决于使用者对“形象”与“本质”的平衡能力。

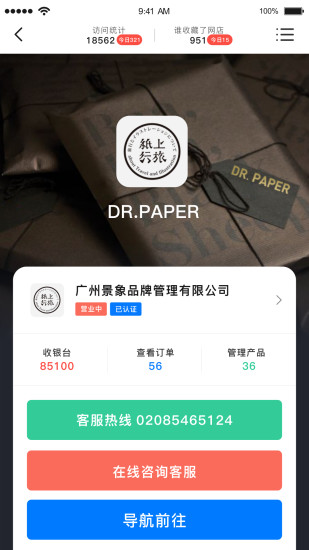

刷赞名片的核心逻辑,是将社交形象简化为可量化的数据指标。在微信朋友圈、微博、小红书等平台,一条动态的点赞数、评论数、转发数,往往被潜意识解读为“社交价值”的直接体现——高点赞=高认可=优质人设。于是,催生了“刷赞产业链”:通过第三方工具或人工操作,为用户的动态、甚至个人主页(如朋友圈封面、头像)批量增加点赞。这种“数据包装”看似能快速提升社交存在感,却让社交形象陷入“泡沫化”风险。当一个人的朋友圈条条“999+”,但实际互动寥寥无几,这种“数据与体验的割裂”,会让敏锐的观察者对其真实性产生怀疑。

从短期看,刷赞名片确实能为个人社交形象带来“即时红利”。在职场新人初次建立人设时,一条高赞的行业观点动态,可能让同事或领导快速产生“专业、有想法”的初步印象;在兴趣社群中,高互动率的分享能帮助个体快速融入圈子,获得“活跃成员”的标签。这种“数据背书”降低了社交信任的建立成本,尤其在弱关系社交中(如陌生人社交、线上社群),点赞数成为快速筛选“值得关注对象”的简化工具。然而,这种红利本质是脆弱的——它依赖“数据表象”而非“真实价值”,一旦互动深度与数据量级不匹配,光环便会迅速褪色。

长期来看,刷赞名片对社交形象的损害是隐蔽且深远的。社交形象的核心是“一致性”:外在展示与内在特质、公开数据与实际体验的高度统一。 刷赞行为破坏了这种一致性:当一个人频繁发布低质内容却维持高点赞,会暴露其“重形式轻内容”的社交心态,让他人对其专业度、真诚度打上问号。更严重的是,数据造假可能引发“信任崩塌”。曾有职场案例:某求职者简历中强调“具备较强社交影响力”,面试官通过其朋友圈发现,多条行业动态的点赞数远超其真实社交圈规模,最终因“诚信问题”被淘汰。在熟人社交中,刷赞更可能引发“尴尬”:当你为朋友的动态点赞,却发现系统提示“该用户已开启点赞可见”,这种“数据表演”会让彼此的关系变得功利化。

刷赞名片对不同社交场景的影响存在显著分化。在职场等“强价值导向”场景,过度依赖数据包装反而会成为减分项。职场社交形象的核心是“能力”与“可靠性”——同事和领导更关注你能否解决问题、是否言出必行,而非朋友圈的点赞量。某互联网公司HR透露,他们有时会通过候选人朋友圈的互动质量(如评论是否有深度、是否针对具体内容)判断其沟通能力,而非单纯看点赞数。相反,在“弱价值导向”的私域社交(如朋友、家人群),刷赞的影响相对较小,但若频繁操作,仍可能让亲密关系产生距离感——“连亲友的点赞都要‘刷’,是不是太在意别人的看法了?”

更深层的挑战在于,刷赞名片会扭曲个体对“社交形象”的认知,陷入“数据依赖症”。当一个人习惯了通过点赞数衡量自身价值,便会逐渐放弃对真实连接的追求:为了数据而发布内容,而非分享真实想法;为了维持数据而“讨好”他人,而非表达个性。这种“点赞成瘾”会削弱社交中的“共情能力”——你不再关心他人的真实感受,只在意自己的数据是否“好看”。最终,社交形象从“被他人认可”异化为“被数据定义”,而数据本身,却无法带来真正的归属感与成就感。

那么,如何避免刷赞名片对社交形象的负面影响?核心在于回归“真实社交”的本质:用内容价值替代数据泡沫,用深度互动交换表面光环。 首先,明确社交形象的定位——你是想成为“数据网红”还是“值得信赖的伙伴”?前者依赖短期流量,后者需要长期积累真实特质。其次,提升内容质量而非数据量:一条引发深度讨论的动态,比十条“点赞收割机”更能塑造优质人设。最后,主动管理社交预期:不必追求“完美人设”,适度展示真实的不完美(如偶尔的失误、坦诚的困惑),反而会增强亲和力与可信度。

归根结底,社交形象不是“刷”出来的,而是“活”出来的。当一个人不再依赖点赞数证明自己,而是用言行、价值、真诚与他人建立连接时,其社交形象自然会拥有穿透数据泡沫的力量。刷赞名片或许能暂时放大你的社交声量,但唯有真实,才能让这份声量沉淀为他人心中不可替代的印象——这才是社交形象最珍贵的“资产”。