在社交平台的内容生态中,点赞不仅是用户情感表达的载体,更是算法推荐的重要参考指标。随着内容创作者对曝光需求的增长,“自动点赞”作为提升互动效率的技术手段,逐渐成为行业关注的焦点。而实现这一功能的核心,便是“刷赞代码”——通过程序化模拟用户行为,绕过平台反作弊机制,完成批量点赞操作。那么,刷赞代码究竟如何实现自动点赞?其技术逻辑、实现难点及行业边界又在哪里?

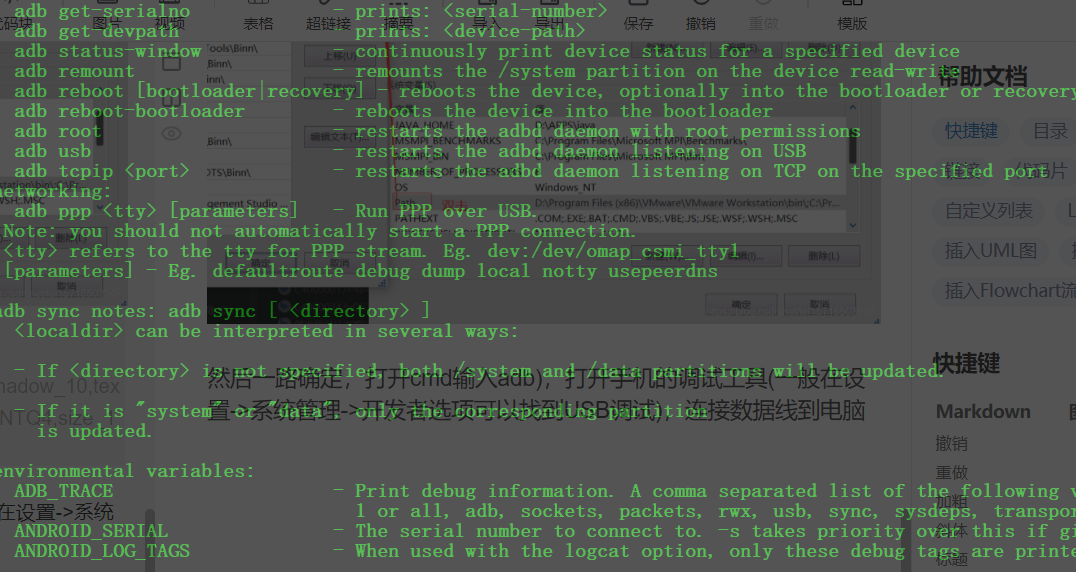

刷赞代码的本质,是对平台交互逻辑的逆向工程与行为模拟。从技术层面看,自动点赞的实现路径可分为客户端模拟、接口调用与行为伪装三大方向。客户端模拟是通过自动化测试工具(如Appium、Selenium)操控移动端或网页端界面,模拟用户点击“点赞”按钮的操作流程,包括页面滑动、元素定位、事件触发等步骤。这种方式优势在于无需解析平台内部接口,但缺点也十分明显:依赖UI元素稳定性,一旦平台更新界面布局,代码极易失效;且操作路径固定,容易被风控系统识别为异常行为。接口调用则是通过抓包工具(如Fiddler、Charles)获取用户点赞时的网络请求,分析请求参数(如用户ID、内容ID、设备指纹、时间戳等),构造符合平台规范的HTTP请求直接发送至服务器。这种方式效率更高、隐蔽性更强,但对开发者的逆向分析能力要求极高——平台通常会加密关键参数(如签名sign),或对请求频率、IP地址进行严格限制,稍有不慎就会触发风控。行为伪装则是当前更高级的实现方式,即在模拟点赞操作的同时,注入“用户行为特征”:例如模拟人类随机的点赞间隔(1-5秒内波动)、模拟点赞后的浏览行为(如停留3-10秒再划走)、甚至结合设备传感器数据(如重力感应、陀螺仪)生成“真实”的操作轨迹,让系统难以区分程序与真人。

实现自动点赞的核心挑战,始终是平台反作弊系统的迭代升级。社交平台的风控体系早已不是简单的“请求频率检测”,而是构建了多维度的用户行为画像模型。例如,某平台可能通过“设备指纹链”(结合设备型号、系统版本、IMEI、MAC地址等生成唯一标识)识别异常账号;通过“行为序列分析”判断点赞是否符合人类习惯——正常用户点赞后可能评论、分享或关注,而纯点赞机器人的行为模式高度单一;甚至通过“地理位置校验”检测账号是否在短时间内跨区域点赞。对此,刷赞代码的开发者需不断优化策略:采用“动态IP池”规避单IP高频请求,通过“模拟器参数修改”(如随机化设备分辨率、语言设置)降低设备指纹相似度,结合“AI行为模型”生成更自然的操作时序。然而,这种“攻防博弈”本质是技术能力的较量——平台拥有海量真实用户数据作为训练样本,风控模型持续迭代,而代码开发者则需在有限的信息下不断逆向破解,长期处于被动追赶状态。

从应用场景看,刷赞代码的价值边界在于“合理辅助”与“恶意造假”的区分。对内容创作者而言,初期通过少量自动点赞测试内容互动机制、优化发布时间,属于低风险的运营手段;对企业用户,结合真实用户互动的“半自动点赞”(如引导用户扫码后触发程序化点赞),可在合规前提下提升活动曝光。但若将代码用于大规模刷量、制造虚假数据繁荣,则不仅违反平台规则(可能导致限流、封号),更破坏了社交生态的公平性——当点赞数据失去真实性,优质内容的推荐机制将被扭曲,最终损害的是所有用户的体验。事实上,主流平台已通过“点赞权重衰减”“互动质量评估”等机制,对异常点赞数据进行过滤,单纯追求数量的刷赞行为正逐渐失效。

未来趋势上,刷赞代码的技术演进将更侧重“智能化”与“合规化”平衡。一方面,随着AI大模型的发展,行为模拟将不再局限于固定脚本,而是能根据内容类型(图文/视频/直播)、用户画像生成差异化的互动策略,例如对情感类内容设置“延迟点赞+评论模拟”,对知识类内容加入“收藏+转发”组合动作,让程序化互动更贴近人类习惯。另一方面,随着《网络安全法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》等法规的完善,开发者需主动将“反恶意刷量”逻辑嵌入代码,例如设置单账号每日点赞上限、仅允许对已浏览内容触发点赞,甚至与平台开放API对接,在合规框架内实现“可控的自动互动”。技术的本质是工具,其价值取决于使用者的目的——当刷赞代码从“造假工具”转变为“合规的运营辅助手段”,才能真正为社交生态创造增量价值。

归根结底,刷赞代码实现自动点赞的过程,是一场平台与开发者之间关于“真实性”的技术博弈。无论是通过接口调用还是行为伪装,其核心始终是模拟人类互动的“形”与“神”。但技术无法替代真实情感——当用户为内容点赞时,承载的是对创作者的认可、对观点的共鸣,而非一串冰冷的代码数据。对于行业而言,真正的技术突破或许不在于如何更高效地“刷赞”,而在于如何通过算法优化,让优质内容在无需人工干预的情况下,自然触达真正需要它的用户。这才是社交平台内容生态应有的发展方向。