刷赞二十多个左右正常吗?这个问题看似简单,却折射出当前社交媒体生态中数据真实性与用户行为的深层矛盾。在流量至上的数字时代,点赞作为最基础的社交互动符号,其数量往往被赋予了远超“认可”本身的意义——从内容质量的“试金石”到账号价值的“度量衡”,再到商业变现的“敲门砖”。当“刷赞二十多个左右”成为一种操作选择,我们需要跳出“正常与否”的二元判断,从平台逻辑、用户心理、商业生态等多维度解构这一现象背后的本质。

一、刷赞的定义与动机:数据焦虑下的“数字化妆术”

“刷赞”本质是通过非自然手段(如机器程序、人工点击、第三方工具等)虚构点赞数据的行为。在社交媒体语境中,二十多个左右的刷赞量属于“轻量级”操作,却折射出用户对“数据裸奔”的普遍焦虑。对普通用户而言,朋友圈、微博等平台的动态若长期零点赞或个位数点赞,可能引发“社交尴尬”;对内容创作者而言,新发布的笔记、视频若缺乏初始互动,容易被算法判定为“低质量内容”而限流;对商业账号而言,点赞数直接影响品牌形象的“可信度”——二十多个点赞在美妆、服饰等垂直领域,甚至可能被用户视为“无人问津”的信号。

这种焦虑催生了“刷赞二十多个左右”的灰色需求:既不想承担大规模刷赞被平台检测的风险,又需要基础数据“撑场面”。有行业从业者透露,对于中小型账号,二十多个左右的刷赞属于“起步装修”,目的是突破算法的“冷启动阈值”——平台算法往往将初始互动量作为推荐权重的参考指标,零互动的内容可能直接沉入信息流底部,而二十多个点赞能模拟“自然热度”,触发算法的初步推荐。

二、“二十多个”的边界:场景差异下的“正常”光谱

“刷赞二十多个左右是否正常”的核心,在于界定“正常”的参照系。在不同平台、不同账号类型、不同内容形态下,这个数字的合理性存在显著差异。

从平台属性看,抖音、快手等短视频平台强调“爆款逻辑”,新视频发布后24小时内若点赞量低于50,可能被判定为“潜力不足”;而小红书、B站等内容社区更看重“长尾效应”,二十多个点赞对垂直领域的深度内容可能属于“正常起步量”。例如,一篇关于古籍修复的专业笔记,二十多个点赞可能意味着精准触达了目标受众;但一条穿搭推广视频,二十多个点赞则可能暴露“数据造假”的痕迹——因为该类内容的平均自然点赞量通常在百人以上。

从账号类型看,个人账号与商业账号的“正常标准”截然不同。普通用户的日常动态,二十多个点赞可能源于亲友互动,属于“自然流量”;但企业蓝V账号、带货主播的推广内容,二十多个点赞则远低于行业基准——某MCN机构的数据显示,美妆类带货视频的自然点赞量通常在200-500之间,二十多个点赞意味着“数据注水”风险极高,可能触发平台的虚假流量检测机制。

从内容质量看,优质内容的“自然点赞量”与“刷赞量”存在本质区别。一条制作精良、创意十足的短视频,即便初始粉丝量少,也可能通过用户自发分享获得二十多个真实点赞;而一条内容空洞、标题党式的视频,即便刷赞二十多个,也会因评论量、转发量与点赞量的严重失衡(例如“0评论20赞”)暴露异常。平台算法早已通过“互动率矩阵”(点赞、评论、转发、收藏的比例关系)识别虚假数据,单纯堆砌二十多个点赞而不匹配其他互动,反而可能加速账号被限流。

三、刷赞的隐性成本:从“数据美化”到“生态反噬”

尽管“刷赞二十多个左右”看似“低成本、低风险”,但其对账号生态和平台规则的隐性破坏不容忽视。从微观层面看,刷赞会扭曲用户对内容价值的判断——当点赞数与实际质量脱钩,优质内容可能因“数据寒酸”被埋没,而劣质内容凭借虚假点赞获得流量,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。例如,某美食博主曾测试过同一道菜的视频:未刷赞时播放量5000、点赞120;刷赞二十多个后播放量8000、点赞150,但评论量却从80降至30——用户能敏锐感知到“数据注水”的违和感,反而降低了信任度。

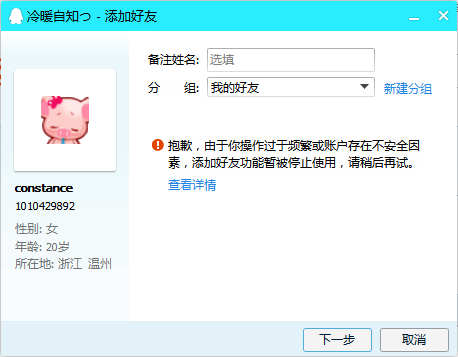

从宏观层面看,大规模刷赞行为会侵蚀平台的算法公信力。平台推荐系统的核心逻辑是“数据真实性”,若用户通过刷赞二十多个就能“撬动”流量,算法将失去识别优质内容的能力。当前主流平台已建立多维度检测体系:抖音的“清朗计划”通过AI识别异常点赞模式(如短时间集中点赞、同一设备多账号点赞),小红书的“薯条推广”则要求商业合作内容的点赞量需与自然流量曲线匹配。对于“刷赞二十多个左右”的轻量级操作,平台可能暂时不直接处罚,但会标记账号为“低可信度”,降低其内容在推荐池中的权重——这种“隐性惩罚”比封号更可怕,因为它让账号陷入“越刷越限流,越限越要刷”的恶性循环。

四、健康生态的构建:从“数据焦虑”到“价值回归”

面对“刷赞二十多个左右”的现象,我们更需要反思:社交媒体的本质是“连接”而非“表演”,点赞的真实性应当源于内容的价值共鸣,而非数字的虚假繁荣。对普通用户而言,与其纠结“二十多个点赞是否太少”,不如关注内容是否传递了真实情感——一条家庭聚会的视频,即使只有亲友点赞,也是珍贵的记忆载体;对创作者而言,与其依赖“刷赞二十多个”的数字化妆术,不如深耕内容垂直度:例如知识类账号通过“干货+案例”提升专业度,生活类账号用“真实场景+细节故事”增强代入感,这些都能带来更稳定的自然流量。

对平台而言,需要优化算法评价体系,降低“唯点赞论”的权重。例如,引入“互动质量分”(评论深度、转发动机、收藏行为等),让优质内容即使点赞量不高,也能通过高互动质量获得推荐;对商业账号,可建立“数据溯源机制”,要求标注推广内容并同步展示自然流量与付费流量比例,让用户自主判断数据真实性。

归根结底,“刷赞二十多个左右正常吗”的答案,不在于数字本身,而在于我们是否愿意为数据真实付出耐心。在社交媒体的下半场,那些拒绝“数据化妆”、坚持内容价值的账号,终将获得算法的青睐和用户的信任——因为真正的“正常”,从来不是数字的堆砌,而是真实连接的温度。