在微博的商业化生态中,“刷赞下单”始终是一个游走在规则边缘却又被广泛讨论的实践——它并非简单的数据造假,而是品牌方、MCN机构与内容创作者在流量竞争与转化压力下,探索出的“杠杆式增长”策略。当一条新品推广微博的点赞量从数百飙升至数万,评论区同步出现“求链接”“已入手”的互动时,其背后往往隐藏着一套精密的操作逻辑:通过可控的“刷赞”行为激活平台算法推荐,再以优质内容承接自然流量,最终实现从“曝光收割”到“下单转化”的商业闭环。这一过程的核心,并非单纯追求虚假数据,而是以“点赞”为支点,撬动更高效的流量分配与用户决策。

一、刷赞下单的核心逻辑:从“流量注水”到“转化提纯”

“刷赞下单”的本质,是微博商业生态中“数据驱动增长”逻辑的延伸。微博的推荐算法依赖用户互动行为(点赞、评论、转发、收藏)作为内容质量的核心指标,当一条内容的互动量在短时间内突破阈值,算法会判定其为“优质内容”,从而将其推入更大的流量池——如“热门微博”“发现页推荐”等。此时,“刷赞”便成为撬动算法推荐的“启动键”:通过人为注入初始流量,帮助内容突破冷启动瓶颈,获得算法的“流量倾斜”。

但“刷赞”并非终点,而是“下单”转化的前置步骤。品牌方的最终目的并非虚假点赞数,而是通过高赞内容吸引真实用户关注,并在内容中植入转化路径(如商品链接、优惠码、直播间入口等)。例如,美妆品牌推广新品时,会先通过“刷赞”让测评笔记进入热门,吸引真实用户点击“购买链接”;电商大促期间,商家甚至会同步“刷赞”与“刷单”,让用户看到“万人已购”的社会认同感,降低决策成本。这种“数据注水+内容提纯+转化承接”的模式,构成了“刷赞下单”的完整链条。

二、操作拆解:工具选择、内容适配与流量承接

“刷赞下单”并非盲目操作,而是需要结合平台规则、用户心理与产品特性进行精细化设计。其具体流程可拆解为三个关键环节:

1. 工具选择:从“机器刷量”到“真人互动”的升级

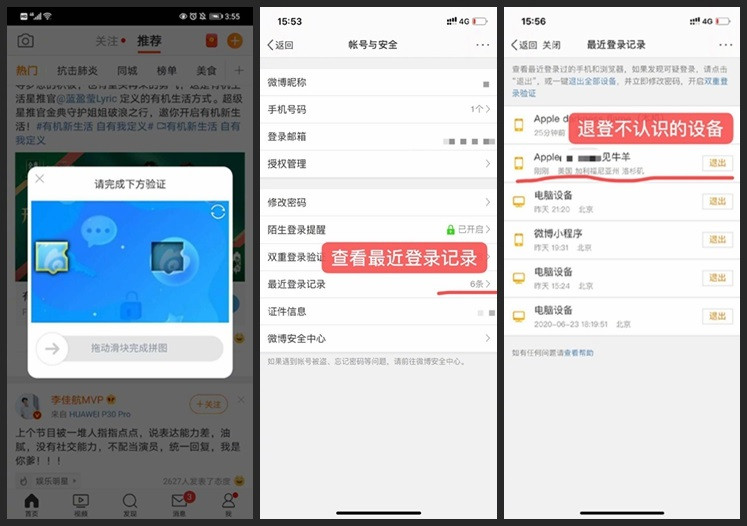

早期的“刷赞”依赖机器脚本,通过模拟用户行为批量点赞,但微博的风控系统已能识别异常账号(如无头像、无粉丝、无动态的“三无账号”)和批量点赞的IP特征,导致降权甚至封号。因此,当前主流的“刷赞”工具已转向“真人互动平台”——如通过任务平台(如微任务、速推客)招募真实用户点赞,或利用社群组织“点赞互助”(用户互相为对方内容点赞)。这类方式虽然成本较高(单条点赞价格从0.1元到0.5元不等),但点赞用户的账号更真实,互动痕迹(如评论、关注)更自然,能通过平台的风控检测。

2. 内容适配:点赞量需与内容“调性”匹配

“刷赞”的效果高度依赖内容质量。如果内容本身价值低下(如低质文案、模糊图片),即使点赞量再高,也无法吸引自然流量,反而会被用户识破“刷赞”痕迹,损害品牌形象。因此,品牌方需在“刷赞”前优化内容:例如,知识类账号需输出干货干货,引发用户“收藏”欲望;种草类账号需突出产品使用场景,激发用户“共情”;活动类账号则需设计强互动话题(如“转发抽奖”“评论区晒单”),引导用户主动参与。只有内容与点赞量形成“正向匹配”,才能让算法判定为“优质内容”,实现流量裂变。

3. 流量承接:从“被看见”到“被购买”的临门一脚

“刷赞”带来的流量若无法转化为实际下单,便毫无意义。因此,品牌方需在内容中设计清晰的转化路径:例如,在评论区置顶商品链接,引导用户点击“购买”;在视频内容中添加“小黄车”组件,实现“边看边买”;通过私信自动回复发送优惠券,刺激用户下单。此外,还需配合“客服承接”——当真实用户因高赞内容产生购买意向时,需及时响应咨询,解决物流、售后等问题,避免流量在转化环节流失。

三、风险与应对:在“流量诱惑”与“规则红线”间平衡

尽管“刷赞下单”能带来短期增长,但其背后潜藏的风险不容忽视。微博平台对虚假互动的打击力度持续加大:2023年,微博官方曾开展“清朗行动”,清理虚假账号超1亿,下架违规内容超500万条;品牌方若被曝“刷赞”,不仅会面临账号降权,还可能引发用户信任危机,导致口碑崩塌。例如,某知名食品品牌曾因“刷赞被扒”,评论区沦为“虚假宣传”的批评现场,最终不得不公开道歉并赔偿用户。

面对这些风险,从业者需建立“合规优先”的运营思维:一是控制“刷赞”比例,单条内容的点赞量不宜超过自然流量的30%,避免数据突兀;二是结合“真实互动”冲淡“刷赞”痕迹,例如在“刷赞”的同时,组织真实用户评论、转发,形成“点赞-评论-转发”的多元互动矩阵;三是转向“内容驱动”,通过优质内容自然吸引用户互动,减少对“刷赞”的依赖。正如某MCN机构负责人所言:“‘刷赞’只是‘锦上添花’,‘内容’才是‘雪中送炭’——没有优质内容支撑的流量,终将反噬品牌。”

四、趋势演进:从“数据造假”到“精准种草”的价值回归

随着用户对“虚假流量”的敏感度提升,以及平台算法对“真实互动”的权重加大,“刷赞下单”正从“粗放式数据造假”向“精细化精准种草”转型。一方面,微博推出的“电商笔记”“商品卡”等功能,让内容与商品的关联更紧密,品牌方可通过“刷赞”提升笔记曝光,再通过精准的用户标签(如年龄、地域、兴趣)定向投放,提高转化效率;另一方面,“KOC(关键意见消费者)”逐渐取代“KOL(关键意见领袖)”,成为“刷赞下单”的核心载体——KOC的粉丝量小但互动率高,其“真实用户”身份更易获得信任,通过“刷赞”放大其种草效果,能实现“小投入、高转化”。

未来,“刷赞下单”的核心竞争力将不再是“数据量”,而是“精准度”。例如,美妆品牌可通过分析用户肤质数据,让KOC发布“精准测评”,再通过“刷赞”触达有相似肤质的目标用户,引导其下单购买;母婴品牌则可结合“育儿场景”设计内容,让“刷赞”的流量集中在“新手妈妈”群体中,提升转化率。这种“数据+场景+用户”的深度融合,将让“刷赞下单”从“灰色操作”走向“合规营销”。

在微博的商业化竞争中,“刷赞下单”始终是一把双刃剑:它能帮助品牌在流量红利消退的时代快速起量,但也可能因触碰规则红线而付出代价。真正的从业者,应跳出“唯数据论”的误区,将“刷赞”视为“内容优化”的辅助工具,而非“增长依赖”——只有以优质内容为根基,以真实用户为核心,以合规运营为底线,“刷赞下单”才能真正成为撬动商业价值的杠杆,而非压垮品牌的稻草。毕竟,在内容为王的时代,流量可以“刷”,但用户的信任与忠诚,永远“刷”不出来。