刷说说赞需要小号狂刷吗?这是许多社交平台用户,尤其是内容创作者和商家运营者常纠结的问题。在追求社交认同和平台曝光的当下,一条说说的点赞数往往被视为内容热度与影响力的直观体现,由此催生了“刷赞”这一灰色操作。但“刷说说赞”是否真的依赖“小号狂刷”来实现?这种行为背后隐藏着怎样的逻辑误区与实际风险?深入剖析这一问题,需要跳出“唯数量论”的局限,从社交本质、平台机制与用户心理三个维度重新审视点赞的真实价值。

“刷说说赞”的核心动机:被忽视的社交认同焦虑

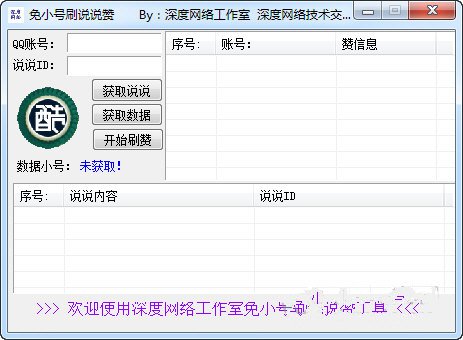

用户选择刷赞,本质上是对社交认同感的渴求。在社交平台上,点赞数如同一种“社交货币”,高点赞能带来心理满足感,甚至影响个人或品牌的形象塑造。例如,商家希望通过高点赞吸引潜在客户,普通用户则渴望通过互动获得存在感。这种需求催生了刷赞产业链,其中“小号狂刷”被视为成本最低、操作最直接的方式——通过注册大量虚拟账号集中点赞,快速提升数据。然而,这种做法却忽略了社交互动的真实性本质。点赞的核心价值在于传递“认同”或“关注”,而机械化的“狂刷”只能制造虚假的数字繁荣,无法转化为真实的社交连接。当用户发现一条说说的点赞数远高于实际评论、转发等深度互动时,反而会对内容的真实性产生质疑,适得其反。

“小号狂刷”的实际效果:平台算法与用户感知的双重反噬

从技术层面看,主流社交平台早已建立完善的异常行为检测机制。平台算法通过分析点赞行为的时间规律(如短时间内集中点赞)、账号特征(如新注册无动态账号)、互动模式(如只点赞不评论转发)等数据,能轻易识别“小号狂刷”的异常流量。一旦被判定为虚假互动,轻则点赞数被清零,重则账号被限流或封禁。更重要的是,用户对点赞的感知远比数字复杂。真实的点赞往往伴随个性化互动——可能是朋友对内容的共鸣评论,可能是陌生用户的精准认同,这些互动能形成内容传播的“涟漪效应”。而“小号狂刷”带来的只是冰冷的数字堆砌,无法引发二次传播,更无法提升内容的社交权重。例如,一条营销说说若通过小号刷赞获得1000个赞,却只有2条无关评论,其转化效果远不如100个真实用户带来的50条有效互动。

“小号狂刷”的成本与风险:被低估的隐性代价

除了效果有限,“小号狂刷”还隐含着高昂的时间与经济成本。注册、养号、维护小号需要投入大量精力,而购买刷赞服务则面临账号安全风险——第三方平台可能窃取用户个人信息,甚至利用账号从事违法违规活动。更值得警惕的是,这种行为对个人社交信誉的损害是长期的。当好友发现你的互动数据异常,信任度会直线下降,这种无形损失远非虚假点赞能弥补。对于品牌账号而言,刷赞更可能引发公关危机。消费者对虚假营销的容忍度极低,一旦被发现数据造假,品牌形象将严重受损,甚至面临法律风险。近年来,多起因“刷量”被平台处罚、消费者起诉的案例,已经敲响了警钟。

替代方案:回归内容本质与精准互动的价值

既然“小号狂刷”并非最优解,如何有效提升说说点赞的真实性?答案其实很简单:回归内容本质,构建精准互动。首先,优质内容是点赞的“天然磁石”。一条有观点、有温度、有共鸣的说说,能激发用户的自发点赞欲。例如,分享真实的生活感悟、行业干货或情感故事,比刻意迎合的“营销文案”更易获得认可。其次,精准互动比盲目刷赞更有效。与其耗费精力操作小号,不如主动与目标用户建立连接——对好友的说说进行有意义的评论,参与社群话题讨论,甚至通过私信一对一沟通,这些深度互动能提升账号活跃度与信任感,从而获得更多自然点赞。最后,善用平台功能助推流量。例如,结合热点话题、参与平台活动、@相关好友等,都能增加说说的曝光机会,吸引真实用户互动。

趋势洞察:从“数据崇拜”到“价值认同”的社交进化

随着用户对虚假信息的辨别能力提升,社交平台也在不断优化算法,更倾向于奖励真实、有价值的内容。未来,“唯点赞论”的市场将进一步萎缩,取而代之的是对互动质量、用户粘性与内容深度的综合考量。这意味着,依赖“小号狂刷”的短视行为将越来越难以为继,而那些注重内容创作、深耕用户关系的账号,才能在社交生态中占据长期优势。例如,知识类博主通过持续输出专业内容积累粉丝信任,其说说的点赞数会随影响力自然增长;本地商家通过真实用户评价与互动,能将点赞转化为实际客流。这种“价值认同”驱动的社交模式,才是可持续的正向循环。

刷说说赞需要小号狂刷吗?答案显然是否定的。这种看似“捷径”的操作,实则陷入了对社交本质的误解——点赞的意义不在于数字的堆砌,而在于真实连接的建立。在信息过载的时代,用户更渴望真诚的互动与有价值的内容,而非虚假的数据繁荣。与其在“小号狂刷”的歧途上耗费精力,不如回归初心:用心创作优质内容,用真诚与用户对话,让每一个点赞都成为社交价值的真实见证。这不仅是对平台生态的维护,更是对个人或品牌信誉的长远投资。