刷视频赚钱软件真的能赚钱吗?这个问题背后,是无数想利用碎片时间增收的普通人的期待,但揭开宣传的表象,这类软件的“赚钱”逻辑往往经不起推敲。从商业本质看,多数刷视频赚钱软件并非为用户提供真正的“赚钱机会”,而是构建一个以用户时间为代价的流量收割模型——用户以为自己在“赚钱”,实则在为平台创造价值,而收益只是平台分出的微小“诱饵”。

先拆解这类软件的运作模式。它们通常以“看视频得佣金”“任务奖励”为噱头,用户下载注册后,会被引导完成一系列任务:观看指定时长或类型的视频、点赞、评论、分享,甚至邀请好友。每完成一个任务,用户账户会获得相应的积分或现金,累计达到一定门槛(如10元、50元)后可提现。表面看,这似乎是一个“零成本、低门槛”的赚钱方式,但仔细分析其任务设计和收益分配,会发现其中的不合理性。比如,一个“观看30秒视频赚0.1元”的任务,用户需要连续完成100次才能赚10元,而这100次观看中,平台其实通过广告曝光、用户行为数据收集等方式获得了远超0.1元的收益——广告主为一次有效曝光可能支付0.5元,平台扣取成本和利润后,留给用户的只是“残羹冷炙”。

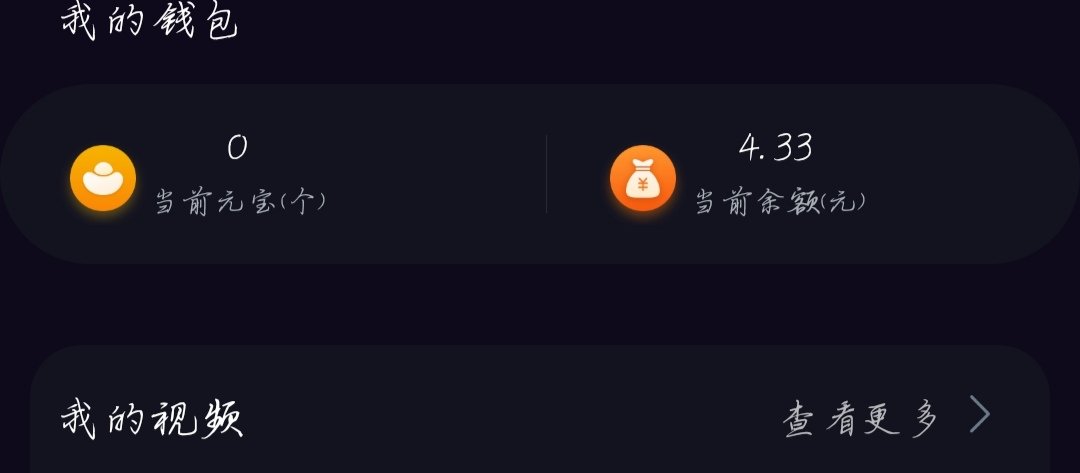

再看收益的真实性。多数软件的“赚钱”承诺建立在“提现门槛”和“任务饱和度”的陷阱上。一方面,提现门槛往往设置得很高,比如需要满100元才能提现,但普通用户每天能完成的任务有限,可能需要数月甚至更长时间才能达到,中途因任务减少、规则变动等原因放弃的用户不在少数。另一方面,软件会通过“任务等级”“活跃度奖励”等机制刺激用户持续投入,但高等级任务的实际收益未必更高,反而可能因竞争加剧(如需要邀请更多好友)而降低单次收益。更隐蔽的是,部分软件在用户接近提现门槛时,会突然提高任务难度或冻结账户,以逃避支付——这类“提现骗局”在行业内屡见不鲜,用户最终耗时耗力,一无所获。

行业趋势上,随着短视频平台竞争白热化,刷视频赚钱软件逐渐从“工具”沦为“流量导流”的媒介。平台方通过“任务奖励”吸引用户观看特定内容(如广告、新推广的视频创作者作品),不仅提升了广告曝光量,还收集了用户的观看偏好、停留时长等数据,这些数据对广告主和平台自身都有极高价值。但对用户而言,这种“数据换收益”的交易并不划算:用户的隐私和行为数据被持续收集,收益却微乎其微。更关键的是,这类软件的泛滥加剧了“流量造假”和“内容低质化”——为了完成任务,用户可能机械地刷视频、复制评论,导致平台内容生态被稀释,真正优质的内容反而难以获得曝光。

从用户价值角度看,刷视频赚钱软件的本质是“时间换微利”,而时间本可以投入到更有价值的事情上。比如,一个用户每天花2小时刷视频赚2元,时薪仅1元,远低于任何正规兼职的最低时薪;若将这2小时用于学习技能、创作内容或参与线下兼职,收益可能数十倍于此。这类软件的“吸引力”恰恰利用了用户的“认知偏差”——人们倾向于高估“低门槛任务”的长期收益,低估时间的机会成本。事实上,真正可持续的“赚钱”逻辑,是基于价值交换:用户提供技能、创造力或资源,市场给予相应回报;而刷视频赚钱软件提供的,只是虚假的“价值感”,用户在看似“轻松赚钱”的过程中,消耗了时间、注意力,甚至可能因个人信息泄露而承担风险。

当然,并非所有刷视频赚钱软件都是骗局。极少数软件(如部分短视频平台的“创作者激励计划”)允许用户通过原创视频获得收益,但这本质上已不是“刷视频”,而是“内容创作”——用户需要具备一定的视频制作能力、创意和持续输出能力,收益与内容质量和播放量直接挂钩。这类模式符合“价值创造”的逻辑,用户获得的收益是对其劳动的合理回报,但门槛远高于单纯的“刷视频任务”,且竞争激烈,并非普通用户轻易能参与。

面对“刷视频赚钱软件真的能赚钱吗”的疑问,答案已清晰:多数情况下,这类软件无法让用户真正“赚钱”,反而可能成为平台的“流量工具”和“韭菜收割机”。用户需要理性看待“碎片时间赚钱”的诱惑,警惕“高收益、低门槛”的宣传陷阱,将时间和注意力投入到能创造长期价值的事情上。毕竟,赚钱的本质是价值交换,而非被消耗——与其在虚假的“赚钱梦”中浪费生命,不如提升自身能力,让每一分钟的努力都转化为实实在在的回报。