刷视频时你会点赞送祝福吗?这个看似简单的互动动作,正在成为数字时代情感表达与社交连接的微缩景观。在短视频内容爆炸式增长的今天,用户不再是被动的观看者,而是通过点赞、评论、转发参与内容共创,其中“点赞送祝福”——即在点赞时附加文字祝福或表情符号——已从偶然行为演变为一种普遍的社交仪式。这一行为背后,藏着怎样的心理逻辑?它如何重塑短视频平台的互动生态?又面临着怎样的真实困境?深入拆解这一现象,或许能为我们理解数字时代的情感传递提供新的切口。

一、从“一键点赞”到“情感附赠”:点赞送祝福的行为本质

点赞本是短视频平台的基础互动功能,最初的设计逻辑简单高效:用户用“红心”符号表达对内容的认可,创作者则通过点赞数量化内容的受欢迎程度。但当点赞成为“肌肉记忆”,单纯的数量统计逐渐难以满足更深层的社交需求——用户开始渴望更具体的情感反馈,于是“点赞送祝福”应运而生。

这种行为本质上是对“抽象认可”的情感具象化。不同于普通点赞的“无差别支持”,点赞送祝福需要用户调动主观情感,选择或创造符合场景的祝福语。例如,看到宠物治愈视频时送“毛孩子太可爱啦,愿你每天都这么开心”,观看知识科普视频时附“学到了,感谢分享”,甚至对广告内容也会因创意有趣而送“脑洞大开,祝生意兴隆”。这种“点赞+祝福”的组合,让互动从“数据符号”升级为“情感文本”,既传递了用户的态度,也为创作者提供了更丰富的反馈维度。

值得注意的是,点赞送祝福并非完全“自发”的行为。平台算法的引导、社交圈层的示范效应共同塑造了这一习惯:当用户发现带祝福的点赞能获得创作者更积极的回应(如回复感谢、置顶评论),或看到好友频繁使用时,会逐渐将这种模式内化为“标准互动流程”。这种“模仿-强化”机制,让点赞送祝福从个人选择演变为群体行为。

二、情感价值的双向奔赴:点赞送祝福的社交赋能

点赞送祝福的核心价值,在于它构建了创作者与用户之间的“情感闭环”,实现了双向社交赋能。

对创作者而言,点赞送祝福是“精准反馈”的来源。普通点赞只能说明“内容被看到”,但祝福语能揭示“内容为何被认可”:是情感共鸣(“这段视频让我想起小时候的妈妈,泪目了”)、实用价值(“收藏了,下次照着做”),还是审美认同(“镜头语言太美了,像电影一样”)?这些具体反馈能帮助创作者快速定位内容优势,优化创作方向。更重要的是,带有温度的祝福能让创作者感受到“被理解”,而非单纯的数据焦虑。一位美妆博主曾表示:“比起10万+点赞,我更记得那句‘你的教程让我这种手残党也能画出眼线’,这种反馈让我觉得自己的努力被真正看见。”

对用户而言,点赞送祝福是“参与感”的体现。在短视频的碎片化消费场景中,用户通过送祝福完成了从“观看者”到“参与者”的身份转换。这种参与不仅满足了社交表达需求,还能强化自我价值感——当创作者回复“谢谢你的祝福,我会继续加油”时,用户会感受到自己的互动产生了实际影响,从而增强对平台的粘性。尤其对中老年用户而言,点赞送祝福是跨越数字鸿沟的社交工具:他们可能不擅长复杂评论,但一句“加油”“保重身体”既能传递关心,又能融入平台社交生态。

从平台视角看,点赞送祝福是“生态健康度”的指标。高频率、高质量的祝福互动,意味着用户对内容有深度情感投入,而非机械刷屏。这不仅能提升用户停留时长,还能通过祝福语中的关键词(如“治愈”“实用”“感人”)优化内容推荐算法,让优质内容触达更精准的受众。可以说,点赞送祝福的普及,正在推动短视频平台从“流量竞争”向“情感竞争”转型。

三、场景化与个性化:点赞送祝福的应用逻辑

点赞送并非“万金油”式互动,其应用场景高度依赖内容类型与用户画像,呈现出明显的“场景化”与“个性化”特征。

在内容类型层面,不同主题的视频催生了差异化的祝福模式。情感类内容(如亲情、励志故事)的祝福多侧重共情:“看完哭了,愿你被世界温柔以待”;知识类内容(如科普、技能教学)的祝福更强调实用价值:“太有用了,已转发给朋友”;娱乐类内容(如搞笑、萌宠)的祝福则偏向轻松调侃:“笑不活了,求更新”;而商业类内容(如广告、带货)的祝福往往带有“消费暗示”:“这个链接已下单,期待好用”。这种“内容-祝福”的强关联,让互动更自然,避免了“祝福泛滥”的违和感。

在用户画像层面,年龄、地域、兴趣标签塑造了不同的祝福风格。年轻用户(Z世代)更倾向于个性化、网络化的表达,如用“yyds”“绝绝子”等流行语,或搭配“爱心”“星星眼”等表情包;中老年用户则偏爱传统、朴素的祝福,如“身体健康”“万事如意”;地域文化也会影响祝福语,南方用户可能更常说“开心每一天”,北方用户则常用“给力”“666”。这种差异背后,是不同代际、群体的社交习惯与情感表达方式的碰撞,也为平台提供了细分用户群体的维度。

值得关注的是,点赞送祝福正在从“同步行为”向“异步行为”延伸。过去,用户通常在观看视频时即时点赞送祝福;而现在,部分平台支持“稍后点赞”——用户收藏视频后,在合适的时间(如看到相关新闻、想起特定场景)再附上祝福。这种“延时互动”让祝福更贴合当下心境,也延长了内容的生命周期。

四、从“真诚表达”到“社交惯性”:点赞送祝福的现实困境

尽管点赞送祝福具备多重价值,但其普及过程中也暴露出“形式化”“工具化”的隐忧,让这一行为逐渐偏离“情感传递”的初衷。

“为了祝福而祝福”的惯性化是首要问题。当点赞送祝福成为平台默认的“标准动作”,部分用户会陷入机械重复:看到视频就复制粘贴“加油”“棒棒哒”,甚至用固定祝福语应对所有内容。这种“批量祝福”虽然提升了互动数据,却失去了情感温度,创作者收到千篇一律的“你好厉害”时,反而难以感受到真诚。一位情感类UP主坦言:“现在每天收到的祝福有几百条,但能让我记住的寥寥无几,因为很多都像是模板化的‘社交任务’。”

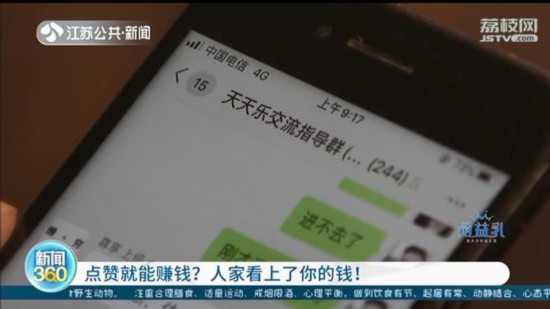

算法驱动的“虚假繁荣”是另一重挑战。部分创作者为追求数据表现,引导用户“互赞互评”——你给我送祝福,我回赞你视频,甚至出现“祝福语代写”“刷量点赞”的灰色产业链。这种虚假互动不仅扭曲了平台的评价体系,也让真正的情感表达被淹没在数据泡沫中。当点赞送祝福沦为流量工具,其社交价值自然大打折扣。

隐私与安全的边界模糊也不容忽视。部分用户在送祝福时会无意中泄露个人信息,如“刚和分手的男友看完这段视频,祝你幸福”;或在不经意间传播负面情绪,如“今天被老板骂了,看到你这个视频更难受了”。这些“过度暴露”的祝福语可能被恶意截图、传播,给用户带来隐私风险。平台虽设有内容审核机制,但难以完全覆盖个性化祝福中的潜在风险。

五、回归情感本真:让点赞送祝福重拾温度

面对点赞送祝福的困境,与其否定其价值,不如思考如何引导其回归“情感表达”的本质。对用户而言,需警惕“互动惯性”,在送祝福前多问一句:“这句话是否真的代表我的感受?”哪怕只是简单的“这段视频让我笑了很久”,也比空洞的“加油”更有意义。对创作者而言,应主动筛选真诚反馈,对个性化的祝福给予回应,让用户感受到“互动被看见”,从而激励更真实的表达。

平台则需在“机制设计”上做减法:减少对点赞数量的过度强调,增加对“高质量祝福”的推荐权重;通过AI技术识别模板化祝福,避免其占据热门评论;设置“祝福语分类”功能,让创作者快速筛选出情感共鸣、实用反馈等不同维度的评论,提升内容优化效率。

刷视频时你会点赞送祝福吗?这个问题没有标准答案,但答案背后的逻辑值得深思:点赞送祝福的意义,从来不是数字的增长,而是情感的流动。当每一次“红心”与文字都承载着真实的情绪,当创作者与用户通过祝福建立起双向的理解与信任,短视频才能真正成为连接人心的桥梁。在这个信息爆炸的时代,或许我们需要的不是更多的互动,而是更走心的互动——毕竟,最珍贵的祝福,从来不是“送出去”的,而是“被看见”的。