在快手平台的生态逻辑中,"粉丝评论点赞"不仅是内容传播的量化指标,更是创作者与用户建立信任的纽带。当"刷粉丝评论点赞"作为一种捷径被提及,我们需要先厘清:这种行为究竟是在对抗平台规则,还是误解了内容创作的本质?从快手的算法逻辑与用户生态来看,刷量行为看似能快速提升账号数据,实则与平台"真实、普惠"的核心价值观相悖,长期不仅不可行,更会反噬创作者的成长路径。

快手平台的算法机制与其他短视频平台存在显著差异。不同于以"流量收割"为导向的平台,快手更注重"完播率""互动深度"和"粉丝粘性"这三个维度。这意味着,即使通过刷量获得了百万粉丝,若视频完播率不足5%、评论互动多为机器生成的无效内容,算法会判定该账号"内容质量低下",从而减少自然流量的推送。事实上,快手的风控系统早已针对异常数据建立了多维度监测模型——粉丝增长曲线是否陡峭、点赞评论的时间分布是否集中、用户IP是否重复,这些数据异常都会触发系统预警,轻则限流,重则封号。去年某美妆博主因刷量被平台降权,其自然流量下滑70%的案例,正是对"数据造假不可持续"的有力印证。

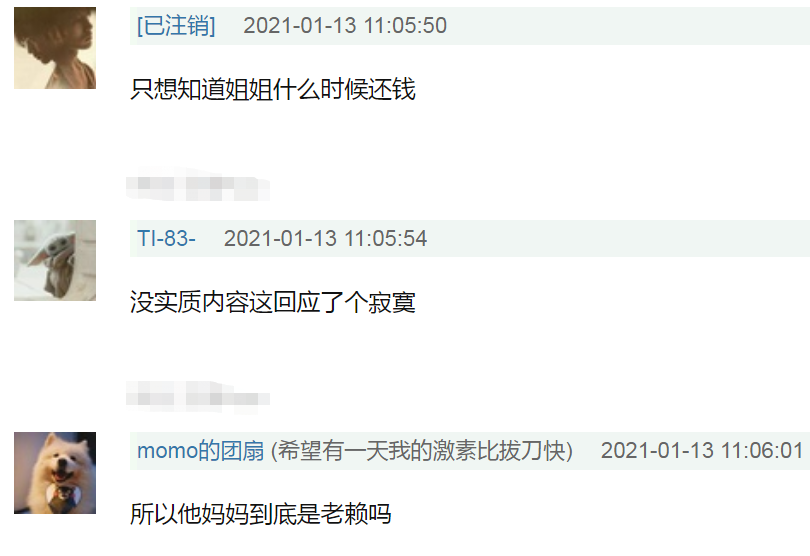

从用户价值角度看,刷量行为本质是对"信任关系"的透支。快手用户群体以"熟人社交"和"社区归属感"为核心特征,评论区往往是用户表达真实需求、创作者获取反馈的关键场域。当一条视频下出现"刷的点赞"时,真实用户能轻易分辨出非自然的互动痕迹,这种"虚假繁荣"不仅无法提升账号口碑,反而会让用户产生"创作者不真诚"的负面认知。某本地生活类创作者曾尝试通过刷评论制造"热门推荐"假象,结果在真实用户中引发反感,评论区出现"这种数据也敢发出来?"的质疑,直接导致其粉丝流失率上升15%。可见,在快手生态中,虚假互动比"零互动"更具破坏力,因为它彻底摧毁了用户对创作者的信任基础。

更深层的挑战在于,刷量行为与快手"普惠"的内容生态理念背道而驰。快手始终坚持"让每个人被看见"的价值观,算法会优先扶持那些能解决用户实际问题、引发情感共鸣的内容。例如,农村创作者通过记录真实农活获得关注,手工艺人凭借传统技艺走红,这些账号的粉丝增长虽慢,但每一步都走得扎实。而依赖刷量的创作者,往往陷入"数据焦虑—继续刷量—内容空心化"的恶性循环:为了维持虚假数据,不得不放弃内容深耕,转而生产迎合算法的"流量密码"内容,最终失去创作初心。某搞笑账号曾因刷量短暂跻身热门,但因内容同质化严重,粉丝活跃度持续走低,最终沦为"僵尸账号"。

行业趋势也进一步印证了刷量行为的不可行性。随着平台监管趋严,快手已建立"数据异常—账号降权—创作者教育"的三级处理机制。2023年,快手官方公布的《社区自律公约》中明确将"刷量行为"列为违规重点整治对象,并引入AI识别技术,对异常点赞、评论、关注行为进行实时拦截。同时,广告主对"粉丝质量"的考核标准日益严格,第三方数据监测机构已能通过算法模型识别"刷量账号",这意味着即使创作者通过刷量获得广告合作,也可能因数据不实面临违约索赔。某MCN机构曾因旗下账号刷量被广告主起诉,最终赔偿金额高达50万元,这一案例为行业敲响了警钟。

那么,对于快手创作者而言,正确的增长路径究竟是什么?答案其实藏在平台最推崇的"老铁经济"中:通过真实互动建立信任,用优质内容留住用户。例如,某美食创作者坚持回复每一条评论,根据用户建议调整菜谱,其粉丝虽未快速增长,但粉丝复购率高达40%,最终通过直播带货实现月入百万。这种"慢即是快"的增长逻辑,正是快手生态的独特魅力——它不追求瞬间的数据爆炸,而是鼓励创作者与用户共同成长。

归根结底,快手平台的土壤孕育的是真实连接的力量,而非虚假数据的泡沫。刷粉丝评论点赞或许能带来短暂的虚荣,却会失去创作者最宝贵的资产:用户的信任与平台的青睐。在内容为王的时代,唯有回归创作初心,用真诚打动用户,才能在快手生态中走得更远。毕竟,真正的流量从来不是"刷"出来的,而是"做"出来的。