刷屏刷赞的真正原因是什么?当一条短视频在24小时内获得千万点赞,当一条微博话题连续72小时占据热搜榜首,当朋友圈被同款内容反复刷屏,我们不得不追问:这种集体性的“点赞狂欢”与“刷屏现象”,究竟是偶然的情绪爆发,还是背后隐藏着更深层的逻辑?答案或许藏在人性本能、算法规则与商业需求的交织网络中——刷屏刷赞的本质,是社交货币的流通、算法逻辑的放大与群体心理的共振,三者在数字时代形成了共生共荣的生态闭环。

社交货币:点赞成为数字时代的“身份通行证”

人类对“被看见”的渴望从未改变,而点赞机制恰好为这种渴望提供了最低成本的实现路径。在社交媒体的语境中,点赞早已超越了简单的“喜欢”符号,演变为一种“社交货币”——用户通过点赞完成自我身份的构建,也通过获得点赞确认自己的社会价值。心理学中的“自我决定理论”指出,人有三种基本心理需求:自主感、胜任感和归属感。点赞恰好满足了这三种需求:自主选择点赞内容彰显个性(自主感),获得点赞证明自己的品味被认可(胜任感),参与热门话题的点赞则融入群体(归属感)。当一条内容刷屏,用户点赞不仅是表达认同,更是通过“站队”完成身份认同:点赞同一部热门剧集,意味着属于同一兴趣圈层;点赞同一则社会事件评论,则表明持有相似价值观。这种“社交货币”的流通,让刷屏刷赞从个人行为升级为群体仪式,成为数字时代的“集体无意识”。

算法推荐:正反馈循环制造“刷屏的囚徒困境”

刷屏刷赞的真正原因,离不开算法逻辑的“推波助澜”。现代社交平台的推荐算法,本质上是一个以“用户互动率”为核心指标的精密机器。点赞、评论、转发是算法判断内容质量的关键信号——一条内容获得的点赞越多,算法就会判定其“越受欢迎”,从而推送给更多用户,形成“点赞越多→曝光越多→点赞更多”的正反馈循环。这种机制在技术层面制造了“马太效应”:优质内容会获得指数级增长,而普通内容则逐渐被淹没。更关键的是,算法并非客观中立的“裁判”,而是带有强烈的价值导向:它更倾向于推荐能引发强烈情绪(愤怒、喜悦、感动)的内容,因为这类内容的互动率更高。当算法持续推送同类型内容时,用户会陷入“信息茧房”,看到的都是“正在刷屏”的内容,从而产生“大家都在点赞”的错觉,进一步加入点赞行列。这种算法驱动的正反馈循环,让刷屏刷赞从“偶然现象”变成了“必然结果”,用户在不知不觉中成为了算法逻辑的“执行者”。

群体心理:从众效应与沉默螺旋的集体狂欢

刷屏刷赞的背后,是群体心理的强大驱动力。社会心理学中的“从众效应”指出,个体在群体压力下,往往会放弃自己的判断,选择与多数人一致的行为。当一条内容开始刷屏,用户的“从众心理”会被激活:看到别人点赞,自己也会下意识地跟上,害怕被贴上“不合群”的标签。与此同时,“沉默的螺旋”理论也在发挥作用:当某种观点通过点赞形成“多数派”的假象时,持有不同观点的人会选择沉默,进一步强化了主流观点的“刷屏”效果。更值得深思的是,刷屏内容往往具有“情绪放大器”的作用:一条感人至深的视频会引发集体共鸣,一条愤怒的评论会点燃群体情绪,这些情绪在点赞的催化下不断升级,最终形成“情绪刷屏”。例如,在灾难事件中,用户为遇难者点赞祈福;在体育赛事中,粉丝为偶像刷屏点赞——这些行为看似是个人表达,实则是群体情绪的集体宣泄,点赞成为情绪共振的“连接器”。

商业逻辑:流量经济下的“点赞变现”链条

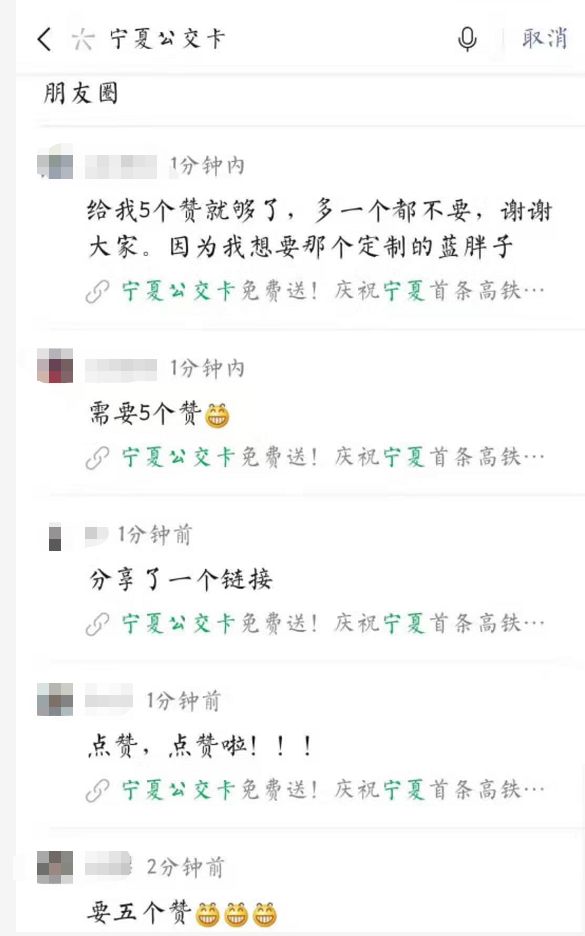

刷屏刷赞的真正原因,还隐藏在商业逻辑的底层逻辑中。在流量经济的时代,注意力是最稀缺的资源,而点赞是衡量注意力价值的核心指标。品牌方为了提升曝光,会主动制造“刷屏刷赞”的内容:通过雇佣水军、买赞刷量、设计“病毒式传播”话题,人为制造爆款假象;平台方则通过“流量分成”“广告分成”机制,鼓励创作者生产高互动内容,因为点赞量直接关系到创作者的收入。这种商业驱动的“点赞经济”,让刷屏刷赞从“自然现象”变成了“刻意策划”。更隐蔽的是,资本会利用群体心理和算法逻辑,制造“伪热点”:通过控制初始点赞量,触发算法推荐,再利用从众心理引导用户参与,最终实现“流量收割”。例如,某些网红通过买赞刷屏吸引粉丝,再通过直播带货变现;某些品牌通过制造“争议性话题”引发刷屏点赞,提升品牌知名度。这种商业逻辑下的刷屏刷赞,虽然短期内能带来流量,却长期透支了用户的信任,让社交媒体逐渐沦为“流量战场”。

破局之道:从“点赞狂欢”到“价值共鸣”

刷屏刷赞的真正原因,是人性的渴望、算法的逻辑与商业的需求共同作用的结果。这种现象并非全然负面——它能促进信息传播、凝聚社会共识、激发创作活力。但当刷屏刷赞异化为“流量至上”的工具时,它也会带来信息茧房、情绪极化、信任危机等问题。破解这一困境,需要三方协同:用户需建立理性认知,拒绝盲目从众,让点赞回归“表达真实情感”的本质;平台需优化算法逻辑,减少“唯流量论”的导向,增加内容质量的权重;创作者需坚守价值底线,用优质内容而非“情绪钩子”吸引用户。唯有如此,刷屏刷赞才能从“流量狂欢”升华为“价值共鸣”,让社交媒体真正成为连接人与人的温暖桥梁。