刷小红书点赞量真的可行吗?这是许多内容创作者和品牌方在流量焦虑下反复叩问的问题。在小红书这个内容驱动的社区里,点赞量常被视为内容热度的直观标尺,甚至被误认为流量的通行证。然而,当“刷量”成为一门灰色生意,当数据泡沫与真实价值之间的鸿沟日益凸显,我们需要穿透表象,从平台逻辑、用户心理和长期生态三个维度,重新审视这一行为的真实可行性。

刷量的“技术可行性”:在算法铁幕下的挣扎

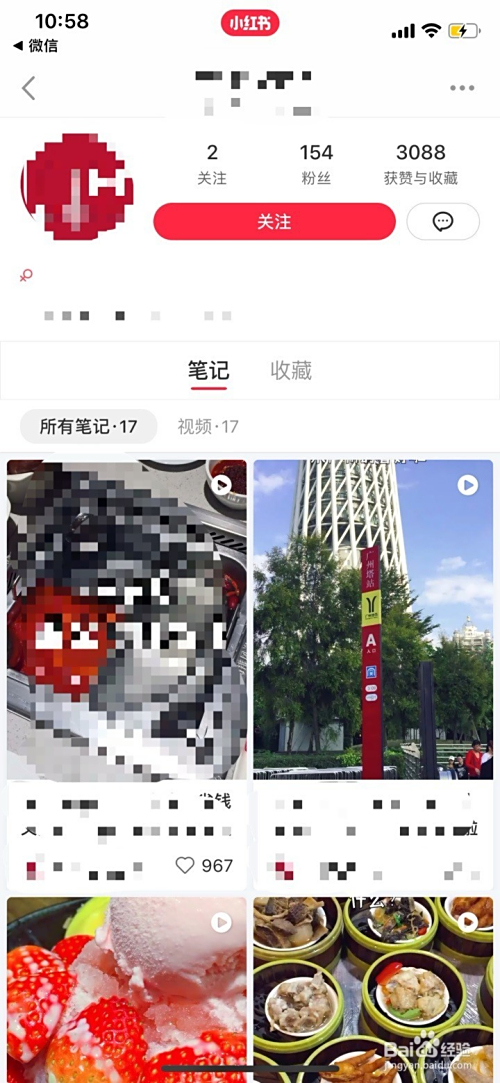

从技术层面看,“刷小红书点赞量”似乎存在操作空间。无论是通过人工点击群、僵尸账号矩阵,还是借助第三方工具模拟用户行为,短期内确实能让笔记的点赞数字“飙升”。但这种“可行性”建立在平台反制机制滞后的假设上,而现实是,小红书的算法早已进化成精密的“数据过滤器”。

平台的核心逻辑是识别“异常流量”。正常用户的点赞行为往往伴随浏览时长、评论互动、收藏加购等行为链路,且粉丝画像、活跃时段具有规律性。而刷量行为往往呈现“点赞量突增但互动率极低”“账号无历史动态或关注列表异常”“集中时段批量操作”等特征。这些数据“破绽”会触发算法预警,轻则限流——笔记进入“小流量池”,无法触达更多用户;重则被判定为“虚假数据”,笔记直接降权,甚至账号被标记“异常”,面临功能限制或封禁风险。

更关键的是,小红书近年持续升级“清朗行动”,对虚假流量、虚假种草的打击力度空前。2023年平台公布的《社区公约》明确将“刷量、刷赞”列为违规行为,并引入AI模型识别异常数据。这意味着,刷量的“技术可行性”正在快速衰减,与其投入成本与平台博弈,不如理解算法偏好——优质内容自然能获得算法的“流量倾斜”。

刷量的“价值悖论”:数字繁荣背后的真实贬值

即便侥幸逃过平台反制,刷点赞量的“价值”也经不起推敲。在小红书的内容生态中,点赞量从来不是孤立指标,而是与评论、收藏、转发、关注转化共同构成“内容健康度”的综合评价。一个笔记点赞量高达10万,但评论区只有“赞”“不错”等无意义留言,甚至出现“这数据明显是刷的”等质疑,反而会引发用户对内容真实性的怀疑。

用户对“虚假数据”的敏感度远超想象。小红书的核心用户群体以年轻女性为主,她们追求“真实体验”和“信任背书”。当她们发现一篇笔记的点赞与实际内容质量不符,不仅会取消关注,还会对创作者或品牌产生“不诚信”的负面认知。这种“信任赤字”的代价,远高于刷量带来的短期流量收益。

从商业转化角度看,刷量更是“南辕北辙”。品牌方投放小红书笔记,本质是希望通过内容触达目标用户,实现种草转化。而刷量带来的虚假流量,无法形成有效互动,更不会带来实际消费。平台广告系统会根据“互动率”“转化率”等数据优化投放效果,刷量导致的低互动率反而会让后续广告成本飙升,陷入“越刷越亏”的恶性循环。

刷量的“生态反噬”:当流量泡沫挤压内容价值

小红书的内容生态,本质是“优质内容-用户信任-平台增长”的正向循环。刷量行为则像一颗“毒瘤”,不断侵蚀这一生态的根基。

对创作者而言,依赖刷量会形成“数据幻觉”,忽视内容打磨。当习惯了用虚假数据获得满足感,反而会失去对用户需求的感知力,最终被真实流量淘汰。那些真正在小红书立足的头部博主,无一不是通过深度内容、真实体验与用户建立情感连接,而非数字游戏。

对平台而言,虚假流量会稀释内容质量,降低用户体验。当用户发现首页充斥着“数据造假”的笔记,会逐渐失去对平台的信任,导致用户流失。小红书近年来大力扶持“真实UGC内容”,正是为了维护生态健康——毕竟,失去真实性的平台,终将失去存在的意义。

回归本质:比刷量更重要的“流量密码”

刷小红书点赞量的“可行性”,在平台规则、用户价值和生态健康的三重约束下,早已趋近于零。与其在数据泡沫中内耗,不如回归内容创作的本质:

理解用户需求。小红书用户的核心诉求是“解决问题”和“获取灵感”。无论是美妆教程、穿搭分享,还是生活攻略,只要能提供真实价值,就能自然获得用户认可。

打磨内容细节。标题是否抓住痛点?图片是否清晰美观?文案是否有干货?互动引导是否自然?这些细节才是决定内容能否“破圈”的关键。

坚持长期主义。内容创作是“复利游戏”,优质内容会随着时间积累,持续获得自然流量。那些靠刷量“速成”的账号,往往来得快,去得也快。

刷点赞量或许能制造一时的虚假繁荣,但内容生态的底层逻辑是真实价值。与其在数字游戏中迷失,不如沉下心做真正“被用户需要”的内容——毕竟,小红书的算法永远比我们更懂什么是真正的“值得被看见”。