在QQ社交生态中,“点赞”是最直观的认可符号,而“一元能获得多少赞”成为不少用户心中的性价比谜题。这个问题的答案并非简单的数字,而是折射出社交数据产业链的运作逻辑、平台规则的边界,以及用户对社交价值的认知变迁。要真正理解这个问题,需跳出“数量至上”的思维,从价格形成机制、变量因素、价值陷阱及行业趋势四个维度拆解,才能看清“一元买赞”背后的真实逻辑。

一、价格表象:从“批量生产”到“精准控量”的产业链变迁

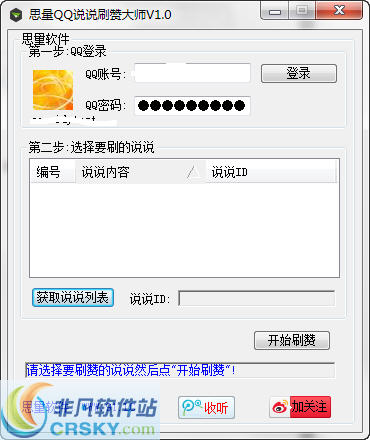

早期QQ刷赞市场中,“一元=10个赞”曾是公开的“行业基准价”,背后是技术门槛低、需求粗放的产业链模式。彼时,通过模拟客户端批量操作、利用未修复的API接口,服务商可低成本“生产”点赞数据,用户支付1元即可获得10个无差别点赞,无论对方是好友还是陌生人。这种“量大管饱”的模式虽能满足基础虚荣心,但点赞来源多为“僵尸号”或“营销号”,互动真实性为零。

随着平台风控升级(如腾讯天眼系统的迭代)和用户对数据质量的敏感度提升,产业链逐渐分化出“高端定制”与“低端走量”两条路径。低端市场仍维持“一元8-10赞”的低价,但依赖更隐蔽的设备模拟和IP池轮换,点赞存活周期可能不足24小时;高端市场则主打“真人互动”“好友可见”,价格飙升至“一元1-3赞”,通过任务平台引导真实用户手动点赞,甚至可定向匹配QQ好友、同城用户等特定群体。这种分化让“一元能获得多少赞”的答案从固定值变为区间变量——从8到10个的“量贩版”,到1到3个的“精品版”,本质是用户对“数据真实性”与“成本”的权衡。

二、变量拆解:决定“一元赞数”的四大隐形杠杆

“一元能获得多少赞”的核心变量,藏在服务商的成本结构、平台的技术反制、账号的基础权重以及用户的需求偏好中,四者共同构成价格的“隐形调节器”。

服务商的技术成本是首要变量。低端刷赞多采用“群控软件+批量注册号”,一套群控设备可同时操作数百个账号,单次点赞的边际成本趋近于0,因此能维持低价;而高端服务的“真人点赞”需依赖任务平台分润,平台抽成、用户激励(如完成任务得0.1元/个)直接推高成本,导致单价翻数倍。此外,对抗风控的技术投入(如动态IP、模拟真人操作轨迹)也会转嫁到价格上——若服务商需频繁更换IP池或更新脚本,成本上升必然压缩“一元能买到的赞数”。

平台的风控强度则构成“生死线”。当QQ启动“异常点赞检测”(如短时间内同一账号被大量非好友点赞、点赞行为模式高度雷同),服务商的存活率骤降,为规避封号需降低单次操作量、增加操作间隔,导致单位时间内的“产能”下降,价格自然水涨船高。例如,在平台严打期间,“一元能获得的赞数”可能从常态的10个骤降至5个以下,甚至部分服务商直接暂停服务。

账号的基础权重常被用户忽视。同一服务商服务下,普通QQ号与超级会员号、实名认证号的“获赞成本”差异显著。超级会员因平台赋予更高权重,其点赞行为被判定为“异常”的概率更低,服务商可更高效地完成订单,因此“一元能获得的赞数”更多;反之,未实名、长期不活跃的“小号”易被风控,服务商需额外投入“养号”成本,这部分开销会转嫁给用户,导致单价上升。

用户的需求细节则是最后的定价砝码。若用户要求“点赞好友可见”“动态带评论”“24小时内不掉赞”,需额外匹配真人操作和二次验证,成本增加50%-200%,“一元能获得的赞数”直接减半甚至更少。相反,只要“数字好看”且不关心留存率,用户可接受“僵尸赞”,此时“一元=10赞”的低价仍可维持。

三、价值陷阱:当“点赞”成为社交“止痛药”,却难治本

用户追问“一元能获得多少赞”,本质是对“社交低成本认可”的渴望,但这种“捷径”暗藏价值陷阱——短期数据繁荣可能掩盖真实社交能力的缺失,甚至反噬账号生态。

数据真实性的稀释是首要风险。QQ的社交推荐算法已逐步纳入“互动质量”维度,若某条动态突然获得大量非好友点赞,系统可能判定为“异常流量”,反而降低其曝光权重。此时,用户花1元买来的10个赞,不仅无法带来真实流量,还可能让优质内容被“雪藏”,陷入“越刷赞越没流量”的恶性循环。

账号安全风险则是悬顶之剑。当前QQ对刷赞行为的处罚已从“删除点赞”升级至“限制功能”(如动态发布权限、好友添加限制)甚至“短期封号”。用户为省钱选择低价服务商,后者常使用“黑产账号”或违规接口操作,一旦触发风控,轻则清空点赞数据,重则导致多年社交积累付之东流。

社交认知的扭曲更值得警惕。当用户习惯用“一元买赞”填补虚荣心,会逐渐将“点赞数”等同于“社交价值”,忽视真实互动的意义。例如,某用户为营造“高人气”动态刷赞100个,却未收到一条好友真实评论,这种“数据孤独感”比无人点赞更易引发心理落差。真正的社交认可,从来不是由“一元能买多少赞”衡量,而是来自双向奔赴的情感连接。

四、行业趋势:从“刷赞经济”到“真实社交”的理性回归

随着Z世代成为QQ社交主力(占比超60%),其对“真实性”的敏感度远超前代——72%的用户表示“更看重好友的真实评论而非点赞数”,63%的用户会主动屏蔽“异常高赞”的动态。这种认知倒逼服务商转型,也推动平台治理从“打击”转向“引导”。

服务商的“去刷赞化”转型已悄然发生。头部服务商不再主打“低价刷量”,而是转向“社交代运营”,通过策划话题互动、好友社群激活等服务,帮助用户构建真实社交圈。例如,某平台推出的“好友助力点赞”服务,价格虽是传统刷赞的3倍,但要求用户先发起真实互动,再由好友手动点赞,既满足数据需求,又保障了社交真实性。

平台的技术治理则更注重“精准识别”。腾讯通过AI算法分析点赞行为的时间分布、关系链强度、内容相关性等维度,建立“健康互动模型”——当某条动态的点赞量与用户历史互动数据偏差过大时,系统会自动过滤异常点赞,并向用户推送“可能存在异常互动”的提示,引导用户回归真实社交。

用户的理性选择正在重塑市场。越来越多用户开始计算“刷赞的机会成本”:1元买10个僵尸赞,不如用这1元购买QQ会员(获得更多社交特权),或发起一次“拼单奶茶”好友互动。这种从“买数据”到“买体验”的转变,让“一元能获得多少赞”的市场需求逐渐萎缩,取而代之的是对“如何让好友真心点赞”的探索。

回到最初的问题:“QQ刷赞一元能获得多少赞?”答案藏在用户的价值观里——若追求虚荣的数字,8到10个虚假点赞或许能满足一时之快;若渴望真实的社交连接,这一元钱永远买不来好友发自内心的认可。在社交生态日益注重质量的今天,与其追问“一元能买多少赞”,不如思考“如何让每一次点赞都值得被记住”。毕竟,社交的本质不是数据的堆砌,而是心与心的共鸣。