三块钱能刷百万名片赞吗?这个问题在网络营销的灰色地带反复被提及,看似是低成本高回报的捷径,实则暗藏多重陷阱。“刷百万名片赞”本质上是对流量价值的扭曲理解,而“三块钱”的价格标签,更是暴露了虚假数据产业链的脆弱与短视。要拆解这一命题,需从成本逻辑、真实价值、风险代价三个维度深入剖析,揭示其背后的行业真相与本质陷阱。

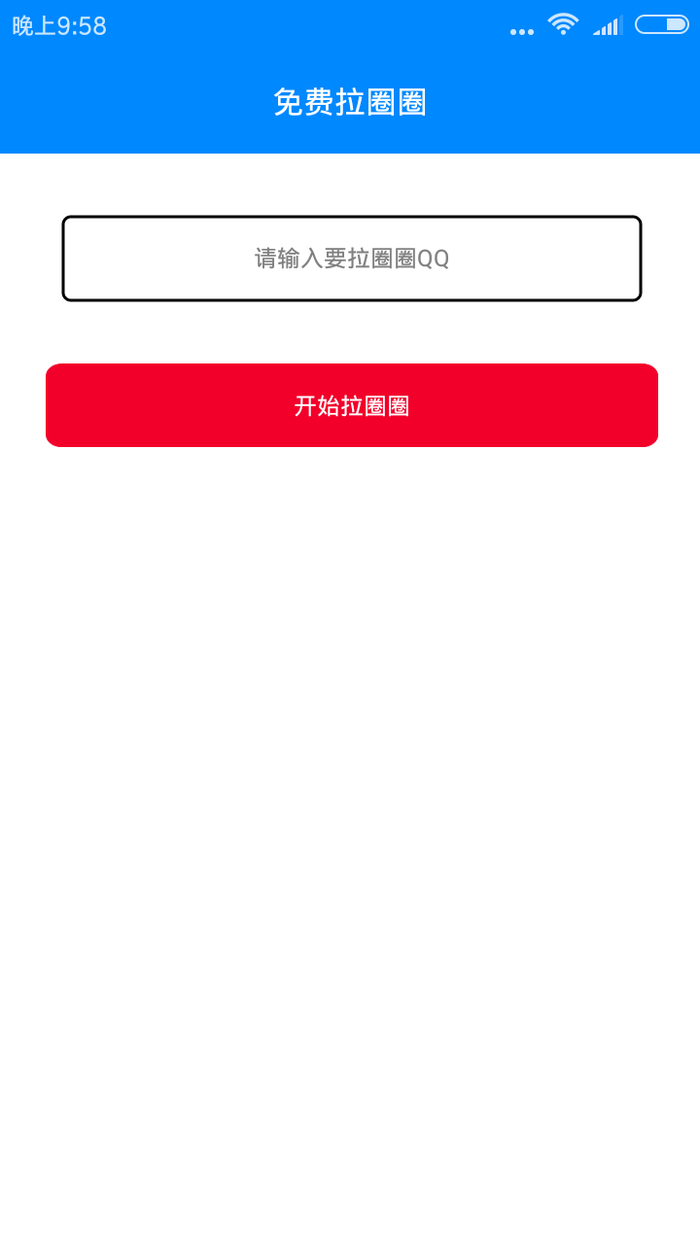

先看成本逻辑。“三块钱刷百万赞”,单次点赞成本低至0.00003元,这显然违背了真实流量的市场规律。正常社交平台的点赞行为,需用户主动完成,涉及时间成本、注意力成本甚至情感投入。即使是最廉价的“水军账号”,单次点赞成本也需0.01元左右,百万赞的真实成本应在万元级别。那么“三块钱”如何实现?答案在于“机器刷量”——通过程序模拟用户行为,批量生成虚假点赞。这些“点赞”来自无头像、无动态、无粉丝的“僵尸号”,或通过VPN伪造境外IP的虚假账号。技术层面,这类程序可绕过基础验证,但无法逃过平台算法的深度监测:短时间内集中点赞、账号行为模式单一、IP地址异常集中等特征,都会被标记为“异常流量”。因此,“三块钱”买到的不是“百万赞”,而是“随时可能被清零的虚假数字”,其本质是流量造假产业链对“低成本”的虚假宣传,利用了部分用户对“数字价值”的认知盲区。

再分析“百万赞”的真实价值。社交平台的名片赞,本质是用户对个人或品牌价值的认可,其核心价值在于“信任背书”。真实点赞带来的,是潜在客户的兴趣转化、合作方的信任建立、社交圈层的口碑扩散。而虚假点赞无法产生这些实际价值:一个商务名片若有百万赞却无真实评论、咨询或合作意向,用户反而会质疑其真实性——正如线下活动中,一个无人问津却堆满鲜花的展台,只会引发“自欺欺人”的负面评价。平台算法同样如此,现代社交平台的推荐机制早已从“唯数据论”转向“质量优先”:互动率(评论、转发、收藏占比)、用户画像匹配度、内容更新频率等权重远高于点赞总数。虚假点赞不仅无法提升推荐权重,反而可能因“异常数据”导致限流,让真实用户看不到内容。“百万虚假赞”如同沙滩上的城堡,看似壮观,实则一推即倒,无法为品牌带来任何实质性价值。

更需警惕的是刷赞行为的长远风险。从平台规则看,微信、微博、LinkedIn等主流平台均明令禁止刷量行为,一经发现轻则删除虚假数据、限制功能,重则永久封号。对于商务名片而言,封号意味着失去多年积累的社交资产,得不偿失。从法律层面看,《反不正当竞争法》将“虚假宣传”列为违法行为,若竞争对手通过公证固定证据,可能面临诉讼赔偿。从用户信任角度看,一旦刷赞行为被曝光,品牌形象将严重受损——消费者对“数据造假”的容忍度极低,负面口碑的传播速度远超正面信息。近年来,已有多个企业因刷量被平台处罚、被媒体曝光,最终导致客户流失、合作终止,教训深刻。“三块钱”的短期“收益”,换来的可能是品牌信誉的永久性透支,这笔账,任何理性经营者都不该算。

那么,放弃“刷赞”,如何低成本提升名片真实价值?答案在于“精准运营”而非“数据造假”。三块钱虽少,却可投入更有价值的场景:优化个人简介,突出核心优势与案例;发布一条行业洞察动态,吸引真实用户互动;添加一个企业官网链接,引导潜在客户深入了解。这些行为虽无法立即带来“百万赞”,却能积累真实的用户信任与品牌资产。例如,某自由职业者通过每周分享一个实用行业技巧,半年内获得500+真实点赞,其中转化为付费咨询的比例达20%,远超“百万虚假赞”的转化价值。社交营销的本质是“价值传递”,而非“数字竞赛”,真正的“百万赞”,应来自用户对内容的认可、对品牌的信赖,而非程序的批量复制。

回到最初的问题:“三块钱能刷百万名片赞吗?”技术上或许能实现,但价值上等于零,风险上得不偿失。在流量造假日益被平台、用户、法律共同抵制的今天,任何试图通过捷径“走捷径”的行为,终将付出代价。对于个人与品牌而言,与其将“三块钱”投入虚假数据的无底洞,不如沉下心打磨内容、服务用户,让每一个点赞都成为真实价值的见证。毕竟,能带来商业回报的,从来不是冰冷的数字,而是数字背后活生生的人与人之间的信任连接。