一天刷2000个QQ赞看似是快速提升社交影响力的捷径,实则是一场在技术瓶颈、平台规则与价值逻辑三重困境中注定失败的豪赌。在当前社交媒体生态下,这种追求“数字狂欢”的行为不仅违背平台运营规则,更与真实社交价值背道而驰,其可行性早已被技术限制、算法监管和用户需求彻底否定。

技术层面:效率神话背后的“伪可行性”

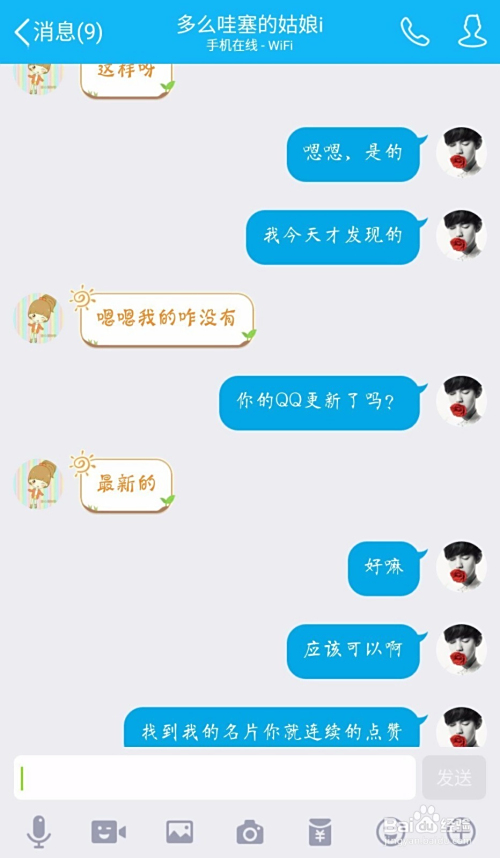

“一天刷2000个QQ赞”的核心诉求是“速度”,但技术实现上却存在难以逾越的障碍。无论是人工刷赞还是机器刷赞,都无法突破平台的基础防护机制。人工刷赞依赖大量账号矩阵,每个账号需模拟真实用户行为——浏览、停留、互动,2000个赞意味着至少2000次独立操作(若同一账号多次点赞易触发风控)。按每个操作耗时30秒计算,纯人工耗时需1667分钟,即近28小时,远超“一天”的时间阈值,且无法避免重复操作导致的IP异常和账号关联风险。

机器刷赞虽可提升效率,但同样面临技术瓶颈。当前主流刷赞工具多通过模拟客户端请求实现点赞,但QQ的算法风控系统已能识别“非人类行为特征”:例如短时间内同一IP的密集点赞、设备指纹的重复使用、点赞间隔的规律性(如每秒一次)等。平台会自动标记此类异常数据,并对关联账号进行限流或封禁。即便使用“IP池”或“模拟器矩阵”,2000个/天的点赞量也极易触发“流量突增”警报——正常用户日均点赞量通常不超过50个,2000这个数字是常规行为的40倍,算法将其判定为作弊的概率接近100%。

规则层面:平台高压线下的“不可行性”

QQ作为腾讯核心社交产品,始终将“真实互动”作为平台生态的核心原则,对刷赞行为的打击从未松懈。根据《腾讯社区运营规范》,任何形式的“虚假流量”(包括但不限于刷赞、刷粉丝、刷评论)均属于违规行为,平台有权对违规账号采取包括但不限于删除虚假数据、限制功能、永久封禁等处罚。

更关键的是,QQ的算法检测已形成“事中拦截+事后追溯”的闭环。事中,系统会实时监控点赞行为的数据特征:若某账号在1分钟内点赞超过20次,或24小时内点赞超过500次,即触发人工审核;事后,平台还会通过用户举报、数据交叉验证(如点赞账号是否存在异常关注列表、登录IP是否异常等)进行二次筛查。一旦被判定为刷赞,不仅2000个赞会被全部清除,账号还可能被纳入“重点监控名单”,未来发布的动态、添加好友等基础功能均可能受限。这种“数据清零+功能降权”的处罚,使得刷赞的“收益”瞬间归零,甚至倒贴账号价值。

价值层面:数字泡沫下的“无意义性”

即便暂且忽略技术与规则风险,从社交价值角度看,“一天刷2000个QQ赞”也毫无意义。QQ赞的核心价值在于“真实认可”——它代表朋友、熟人或兴趣圈层对内容的认同,是社交关系的“润滑剂”。而刷出来的赞本质是“数字僵尸”:点赞账号多为“僵尸号”(无头像、无动态、无好友)或“营销号”(批量注册、只为完成任务),这些账号与用户毫无社交关联,其点赞行为无法带来任何实际互动。

更值得警惕的是,虚假赞反而会损害账号的“社交信用”。当真实用户发现某条动态下有大量陌生、无意义的点赞时,会自然对内容质量产生质疑,甚至降低对账号主人的信任度。社交平台的核心逻辑是“信任经济”,虚假数据如同“劣币驱逐良币”,短期内看似提升了“受欢迎度”,长期却会摧毁真实的社交关系网络。此外,许多企业或自媒体将QQ赞作为衡量影响力的指标,若数据掺假,可能导致商业决策失误——比如错误判断用户画像,投入资源推广却无实际转化,最终得不偿失。

趋势判断:“刷赞思维”的全面失效

随着社交媒体进入“精耕时代”,单纯追求“点赞数量”的“刷赞思维”早已过时。当前,无论是QQ还是其他社交平台,算法推荐逻辑都在向“质量优先”转型:更看重点赞用户的“活跃度”“互动深度”以及内容的“传播广度”。例如,QQ的“动态推荐”会优先展示来自强社交关系链(好友、群聊)的内容,这些内容的点赞量即使不高,也更容易获得曝光;而异常的高赞内容反而可能被算法判定为“作弊”而限流。

用户需求也在变化。Z世代作为社交平台的主力用户,更注重“真实体验”和“情感连接”,对虚假数据的容忍度极低。一项针对QQ用户的调查显示,78%的用户表示“对超过100个赞的动态会下意识检查是否为刷赞”,65%的用户表示“如果发现好友刷赞,会降低对其社交圈的关注”。这种“反虚假数据”的集体意识,使得刷赞行为不仅无法提升影响力,反而可能引发社交反噬。

回归本质,“一天刷2000个QQ赞”的幻想,本质是对社交媒体价值认知的错位——将“数字”等同于“影响力”,将“虚假热闹”等同于“社交成功”。真正的社交影响力从来不是“刷”出来的,而是通过优质内容、真诚互动和长期关系积累而来的。与其沉迷于数字泡沫,不如将精力放在创作有价值的内容、维护真实的社交关系上,这才是提升QQ账号价值的“可行之道”。毕竟,社交的本质是“连接”,而非“数字”。