QQ说说作为腾讯系社交生态中的重要场景,承载着用户日常分享、情感表达与社交互动的核心功能。点赞作为最直接的认可符号,其数量常被视作内容传播力与个人社交影响力的直观体现。正因如此,“QQ说说刷赞器”这类工具应运而生,试图通过技术手段批量提升点赞数据,满足用户对“社交认可”的即时需求。但这类工具的“有效性”需跳出数据表象——短期涨赞的即时满足,与长期社交价值的积累,本质是两条背道而驰的路径。刷赞器的“有效”本质是数据幻觉,其背后隐藏着社交信任的透支与平台规则的雷区,所谓“提升影响力”不过是镜花水月。

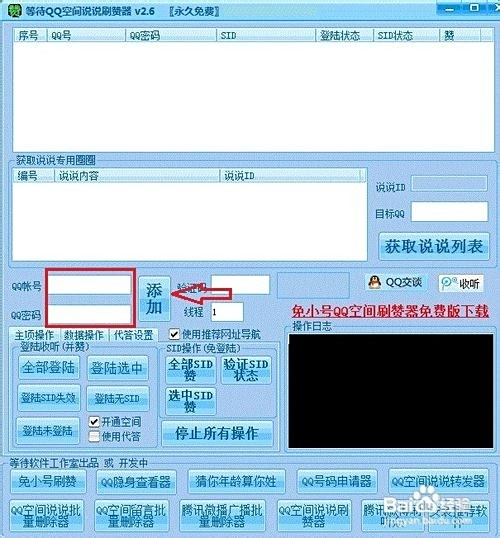

从技术机制看,QQ说说刷赞器的“表面有效”体现在数据生成的即时性。这类工具通常通过模拟用户操作、利用平台接口漏洞或整合“养号”资源,在短时间内为指定说说批量点赞。对于追求“面子工程”的用户而言,一条原本只有个位数的说说,能在几分钟内突破百赞甚至千赞,这种肉眼可见的数据增长似乎印证了工具的“有效性”。尤其在学生群体或年轻职场人中,说说点赞数常被调侃为“社交GDP”,刷赞器恰好迎合了这种通过数字快速“镀金”的心理。然而这种“有效”仅停留在数据层面,与真实的社交互动毫无关联——点赞账号多为僵尸号、营销号,用户画像与目标受众完全脱节,所谓的“高赞”不过是一堆无意义的数字堆砌。

深入分析便会发现,刷赞器的“深层无效”源于平台算法与社交逻辑的双重反制。QQ平台早已建立完善的反作弊系统,通过用户行为轨迹、互动关系链、设备指纹等多维度数据识别异常点赞。一旦发现批量操作,轻则删除虚假点赞、降低内容曝光权重,重则直接限制账号功能,甚至封禁处理。2022年腾讯安全报告显示,QQ平台每月清理违规刷量账号超500万,其中“说说刷赞”占比达37%。这意味着用户投入时间、金钱甚至账号风险换来的“高赞”,随时可能因平台规则清零,最终竹篮打水一场空。更关键的是,平台算法在识别虚假互动后,会主动降低该账号内容的自然曝光率——刷赞越多,真实用户看到的机会反而越少,形成“越刷越没流量”的恶性循环。

用户对刷赞器的依赖,本质是对“社交价值”的认知误区。将点赞数等同于影响力,忽视了社交关系的本质是“真实连接”。QQ说说的核心价值在于熟人社交场景下的情感共鸣,一条有温度的动态、一段真诚的感悟,可能获得好友的真诚点赞与深度互动,这种认可能巩固社交关系、提升个人在圈层中的信任度。而刷赞器制造的虚假数据,不仅无法带来真实情感反馈,反而可能让用户陷入“数据焦虑”——当习惯了虚假的高赞,面对真实的个位数互动时,反而会产生落差感,进一步依赖工具形成恶性循环。心理学中的“社交货币理论”指出,真正的社交影响力源于内容价值与人格魅力,而非数字符号。刷赞器或许能伪造“高赞”,却无法伪造好友心中的“好感度”。

从风险维度看,使用QQ说说刷赞器的成本远高于收益。首先是账号安全风险,多数刷赞工具需要用户登录QQ账号或获取权限,背后可能隐藏着密码窃取、信息泄露等安全隐患,不法分子甚至利用这些账号实施诈骗、传播违规内容。其次是法律合规风险,根据《网络安全法》第12条,任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动。刷赞器通过技术手段干扰平台正常运营,已涉嫌违规,情节严重者可能面临法律责任。最后是社交成本,当好友发现你的点赞数据异常,不仅会质疑内容的真实性,更会降低对个人诚信的评价,这种“信任透支”对长期社交关系的损害,远非虚假点赞所能弥补。

与刷赞器的虚假繁荣形成对比的,是优质内容带来的真实社交沉淀。在QQ生态中,坚持分享有价值的内容——如专业知识、生活感悟、实用技巧——能吸引同频用户主动点赞、评论、转发,形成“内容-互动-粉丝增长”的正向循环。例如,职场博主通过分享行业干货积累精准粉丝,宝妈群体通过育儿经验交流建立信任社群,这类真实互动带来的不仅是高赞,更是深度的社交关系与个人品牌价值的提升。QQ平台也在持续优化内容推荐机制,通过“兴趣标签”“好友点赞优先”等功能,让优质内容获得更多自然曝光,用户无需依赖工具,也能通过内容创作实现社交影响力的增长。

归根结底,QQ说说刷赞器的“有效性”是一个伪命题。它或许能在短期内伪造数据,却无法换来真实的社交认可;或许能满足一时的虚荣心,却可能透支长期的社交信任。在社交网络回归理性、内容价值愈发重要的当下,与其沉迷于数字游戏的虚假繁荣,不如深耕内容质量、真诚对待每一次互动——毕竟,社交的本质是“人”与“人”的连接,而非“数据”与“数据”的堆砌。当点赞回归情感表达的本真,QQ说说的社交生态才能真正健康、可持续地发展。