在QQ社交生态中,访客记录与点赞数早已超越简单的数据符号,成为个人形象、社交影响力乃至商业价值的直观体现。当“访客记录”被赋予“被关注”的心理暗示,当“点赞数量”成为“受欢迎程度”的量化标签,一种围绕“自我刷量”的操作技巧应运而生——通过特定手段提升QQ空间的访客数与动态点赞数,成为部分用户塑造“高人气”形象的选择。这一行为背后,既有社交焦虑的驱动,也有商业变现的需求,更有对平台规则的试探。本文将从技巧逻辑、风险挑战及理性视角三个维度,深入探讨“QQ自己刷访客和赞”的底层逻辑与实操边界。

一、刷量动机:从“社交货币”到“形象刚需”的价值转化

QQ作为国民级社交工具,其“访客记录”功能自诞生起就承载着用户的窥探欲与展示欲。当用户进入他人空间,系统会记录访问足迹,形成“谁看过我”的列表;而动态点赞则如同公开的“社交投票”,直接反映内容的受欢迎程度。这两种数据逐渐演变为“社交货币”——高访客数意味着“被关注度高”,高点赞数代表“内容质量好”,二者共同构成用户在QQ社交圈中的“形象标签”。

对普通用户而言,刷量的核心动机是“心理补偿”。在现实社交中,部分用户因性格内向或社交圈狭窄,难以获得足够的关注;线上则希望通过“数据美化”弥补线下社交的缺失,形成“我很有魅力”的自我暗示。对微商、主播、内容创作者等群体,访客与点赞更是“商业背书”。例如,微商空间的高访客数能增强客户信任,主播的动态高点赞能吸引更多粉丝关注,这种“数据繁荣”直接关联到流量转化与收益。

此外,QQ平台的算法机制也间接推动了刷量需求。早期QQ空间曾将“访客数”“互动率”作为内容分发的参考指标,高数据内容更容易获得推荐位。虽然当前算法已更侧重内容质量,但用户对“数据可见性”的追求并未减弱——毕竟,在社交场景中,“看起来很受欢迎”本身就能形成正向循环。

二、技巧拆解:从“手动操作”到“工具辅助”的低成本路径

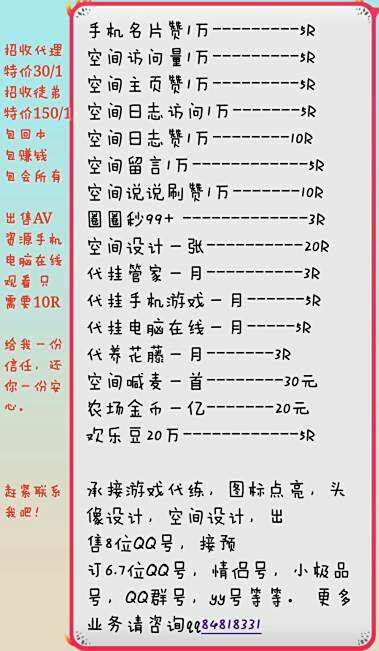

刷QQ访客和赞的技巧,本质是“模拟真实用户行为”以规避平台风控。随着平台检测技术升级,操作方式已从早期的“多账号手动互访”进化为“脚本工具+策略优化”的精细化模式,核心在于“低风险、高仿真、可持续”。

1. 基础逻辑:多账号矩阵与流量互换

最原始的技巧是“账号矩阵互刷”。用户通过注册或购买多个QQ小号,形成“主号-小号”体系:主号发布动态后,小号批量访问空间并点赞,再通过“访客记录”的可见性,让主号好友看到“多人关注”的假象。这种方式操作简单,但效率低且易被识别——小号访问轨迹高度重合(如短时内连续访问、IP地址集中),一旦触发平台异常检测,轻则限制访客记录展示,重则冻结账号。

2. 工具升级:脚本模拟与行为伪装

为规避人工操作的痕迹,部分用户转向“脚本工具”。这类工具通过模拟用户行为路径(如随机间隔访问、停留时间波动、模拟点击点赞按钮),实现“批量操作”的“真人化”。例如,脚本可设置“访问后随机浏览3-5条动态”“点赞后间隔30秒再操作”,避免出现“秒赞”“秒访”的机械特征。部分高级工具甚至能模拟不同地区的IP地址,进一步降低识别风险。

值得注意的是,工具选择需警惕“恶意插件”。部分第三方工具捆绑木马或盗号程序,用户在使用时可能面临账号被盗、隐私泄露的风险。相对安全的做法是选择“轻量化脚本”,仅开放访客与点赞权限,避免授权通讯录、支付等敏感信息。

3. 策略优化:频率控制与场景适配

即便使用工具,操作频率仍是关键。平台风控系统会对“异常增长”数据敏感:例如,访客数从每日10人激增至100人,或动态点赞数在1小时内突破50次,均可能触发人工审核。因此,合理设置“增长曲线”至关重要——初期可保持自然增长(如每日新增5-10个访客),中期逐步提速,后期稳定在“略高于真实互动”的水平。

此外,不同场景下的技巧侧重点也不同。若目标是“提升空间整体人气”,可重点刷“首页访客”(即好友列表中的访客展示);若侧重“单条动态曝光”,则需集中刷该动态的点赞与评论,形成“热门内容”的视觉冲击。对商业用户而言,还可结合“访客留言”功能,让小号发布“内容很棒,学习了”等真实感评论,增强数据可信度。

三、风险挑战:平台风控、信任危机与社交异化

尽管刷量技巧不断迭代,但其本质仍是“对平台规则的挑战”与“对社交关系的透支”。用户在追求“数据繁荣”的同时,需直面三重核心风险。

1. 平台风控:从“数据异常”到“账号处罚”的精准打击

QQ平台早已建立“反刷量”算法模型,通过多维度数据识别异常行为:例如,访问账号与被访问账号的“关系链断裂”(小号无共同好友、无动态互动)、点赞行为的“集中性”(同一IP短时间内多次点赞)、访客记录的“重复性”(同一账号反复访问)等。一旦被判定为“恶意刷量”,平台会采取“隐藏访客记录”“清空点赞数据”“限制功能使用”等措施,情节严重者将永久封号。

2. 信任危机:从“数据造假”到“形象崩塌”的反噬

社交关系的核心是“真实”,而刷量本质是对“真实”的伪装。当用户发现“高人气”好友的访客记录中充斥着陌生小号,或动态点赞者多为“僵尸号”,信任感会瞬间崩塌。更严重的是,若商业用户通过刷量吸引客户,一旦被识破,不仅会失去客户信任,还可能面临法律纠纷——虚假宣传已违反《反不正当竞争法》。

3. 社交异化:从“数据依赖”到“价值迷失”的心理陷阱

长期依赖刷量维持“人设”,可能导致用户陷入“数据焦虑”:即使真实互动良好,也会因“访客数不够高”“点赞数不够多”而自我怀疑。这种“唯数据论”的社交观,会让用户忽视内容创作与真诚互动的本质,最终在“虚假繁荣”中迷失社交价值——毕竟,社交的终极意义是“连接”,而非“表演”。

四、理性视角:从“技巧操作”到“价值沉淀”的社交回归

不可否认,刷量技巧在短期内能带来“数据满足感”,但社交影响力的本质,永远是“内容价值”与“真实互动”。与其耗费精力钻研“如何刷”,不如将重心放在“如何被真实关注”:

内容为王是社交的底层逻辑。一篇有观点的日志、一组有温度的照片、一次真诚的动态分享,远比“100个虚假访客”更能吸引同频好友。例如,某QQ用户坚持分享手工教程,凭借真实内容积累5000+访客,其中80%来自精准兴趣群体,这种“高质量流量”的转化率远超刷量带来的“泛关注”。

真诚互动是关系的粘合剂。主动回复好友评论、参与群聊讨论、为他人动态点赞,这些“微小动作”能构建真实的社交网络。当用户成为“给予关注的人”,自然会获得“被关注”的回报——这比任何刷量技巧都更可持续。

对商业用户而言,与其通过刷量营造“虚假繁荣”,不如聚焦“用户需求”:微商可优化产品详情与售后,主播可提升直播内容质量,内容创作者可深耕垂直领域。真实的用户口碑,才是比“高访客数”“高点赞数”更硬核的社交货币。

在QQ社交生态中,访客与赞本应是“真实互动”的副产品,而非“刻意追求”的目标。刷量技巧或许能暂时美化数据,却无法掩盖社交本质的空洞。真正的高人气,从来不是“刷”出来的,而是“用心经营”的结果——当你用内容连接他人,用真诚对待关系,访客记录会自然充实,点赞数量会真实增长,这或许才是社交最有魅力的“技巧”。