2017年,QQ作为国内社交生态的重要组成,动态点赞数成为衡量用户社交活跃度的直观指标,“QQ自动刷赞”的需求随之兴起,其实现路径涉及技术工具、平台机制与用户行为的复杂互动。这一现象并非简单的技术炫耀,而是社交平台数据价值、用户身份认同与灰色产业链交织的产物,其实现方式与背后逻辑,折射出特定时期社交生态的典型特征。

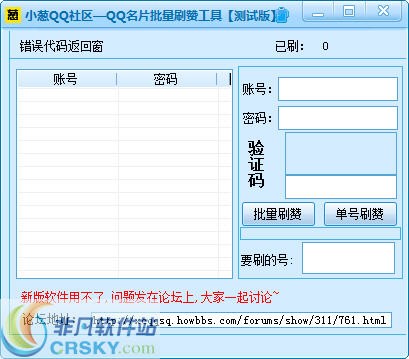

QQ自动刷赞的核心价值,本质上是对社交“可见性”的追求。2017年正值QQ活跃度高峰,动态(当时称“说说”)的点赞数与评论数直接关联用户在社交圈的影响力,个人用户通过刷赞塑造“受欢迎”形象,商家则将其视为营销效果的量化指标。这种需求催生了多样化的实现方案,其中最普遍的是基于第三方工具的自动化操作。彼时,网络上流传大量“QQ刷赞软件”,宣称无需人工干预即可实现动态点赞的批量提升,其技术原理多通过模拟客户端操作或调用未公开接口实现——前者通过自动化脚本模拟鼠标点击、键盘输入,绕过人工操作;后者则通过分析QQ通信协议,构造特定请求包直接向服务器发送点赞指令,后者效率更高但风险也更大,一旦接口变更或触发风控,极易导致账号异常。

脚本开发与平台漏洞的利用,构成了2017年QQ自动刷赞的“技术内核”。技术爱好者常使用Python配合Selenium等自动化框架编写脚本,通过定位QQ客户端的点赞按钮元素,设定时间间隔与点赞数量,实现循环操作。这类脚本需适配QQ版本更新,随着客户端界面迭代,元素定位路径可能失效,因此开发者需持续维护代码。更激进的方式是挖掘QQ客户端或服务器端的漏洞,例如通过分析HTTP请求包,找到点赞接口的参数规律,直接构造POST请求。此类操作高度依赖对平台架构的理解,但2017年QQ已逐步加强接口加密与异常行为检测,单纯依赖漏洞的刷赞方式可持续性较差,更多是“短平快”的尝试。

第三方平台的“服务化运营”,则将QQ自动刷赞推向产业化。这些平台通过网站或QQ群推广“刷赞套餐”,用户付费后,平台通过两种方式完成任务:一是利用大量“养号”QQ账号(通过批量注册、养号养成的低风险账号)手动点赞,二是引导真实用户参与“互助刷赞”——用户在平台发布任务,其他用户为其点赞,获得积分后可兑换自己需要的点赞。这种模式依赖用户基数,通过“互助”降低人工成本,但存在数据真实性低、账号安全风险等问题。部分平台为追求效率,甚至会使用外挂或机器人账号,导致点赞数据异常,例如短时间内动态点赞数激增,却无任何评论互动,极易被平台识别。

从用户应用场景看,2017年QQ自动刷赞的需求呈现明显的分层。个人用户以青少年为主,其刷赞动机多为社交认同,通过高点赞数获得同龄人的关注与点赞,形成“社交货币”的积累;微商与中小商家则将其视为营销辅助工具,通过刷赞营造“产品受欢迎”的假象,吸引潜在客户转化。值得注意的是,部分自媒体账号也开始尝试刷赞,以提升内容的“初始热度”,借助QQ的算法推荐机制获得更多曝光。这种分层需求使得刷赞工具从技术小众走向大众化,但同时也加剧了平台对作弊行为的打击力度。

风险与合规性,始终是悬在QQ自动刷赞头顶的“达摩克利斯之剑”。腾讯官方对刷赞行为明令禁止,将其列为“恶意互动”的一种,一旦检测到异常点赞行为,可能采取警告、限制功能甚至永久封禁账号的处罚。2017年,QQ已通过多维度的风控机制识别刷赞:例如分析点赞行为的时间分布(如凌晨集中点赞)、账号活跃度(低活跃账号突然高频点赞)、IP地址异常(同一IP下多个账号集中操作)等。此外,第三方刷赞平台本身也存在安全风险,用户需支付费用却可能遭遇账号被盗、数据泄露等问题,甚至因使用外挂导致电脑感染恶意软件。

从趋势来看,2017年的QQ自动刷赞现象,是社交平台数据治理与用户需求博弈的缩影。随着平台反作弊技术的升级,单纯的“数量刷赞”逐渐失效,用户开始转向“质量刷赞”——即通过购买真实用户的评论与互动,提升数据的真实性。同时,微信等新兴社交平台的崛起分散了用户注意力,QQ自动刷赞的热度逐步降温,但其背后“数据即价值”的逻辑,仍在其他社交场景中延续。2017年的实践证明,依赖技术手段的“捷径”终将被平台规则反制,而真实的内容创作与健康的社交关系,才是用户生态的长远之策。