QQ空间刷赞机器人,本质上是一种通过自动化程序模拟人工点赞行为的工具,其核心逻辑在于绕过平台人工操作限制,在短时间内为指定内容批量获取点赞量。这一工具的诞生,并非单纯的技术产物,而是社交平台生态、用户需求与技术发展共同作用的结果。在QQ空间这一兼具熟人社交与内容分享属性的平台中,点赞作为基础互动行为,既是用户表达态度的符号,也是衡量内容热度的重要指标,而刷赞机器人则精准切入了对“热度”的量化追求,成为社交生态中一个不可忽视的变量。

从技术实现层面看,QQ空间刷赞机器人的运作依赖多重技术的协同。其底层通常基于模拟用户操作行为,通过分析QQ空间客户端的交互逻辑,模拟点击“赞”按钮的动作,配合代理IP池规避平台异常检测,实现批量、跨账号的点赞操作。部分高级工具还会结合图像识别技术,自动定位点赞按钮位置,或通过解析页面接口数据,直接调用点赞API,进一步提升效率与隐蔽性。值得注意的是,这类工具的开发往往与QQ空间的版本更新同步迭代,形成“猫鼠游戏”——平台升级安全机制,机器人则优化算法对抗检测,这种动态博弈也反映了技术滥用与平台治理之间的持续张力。

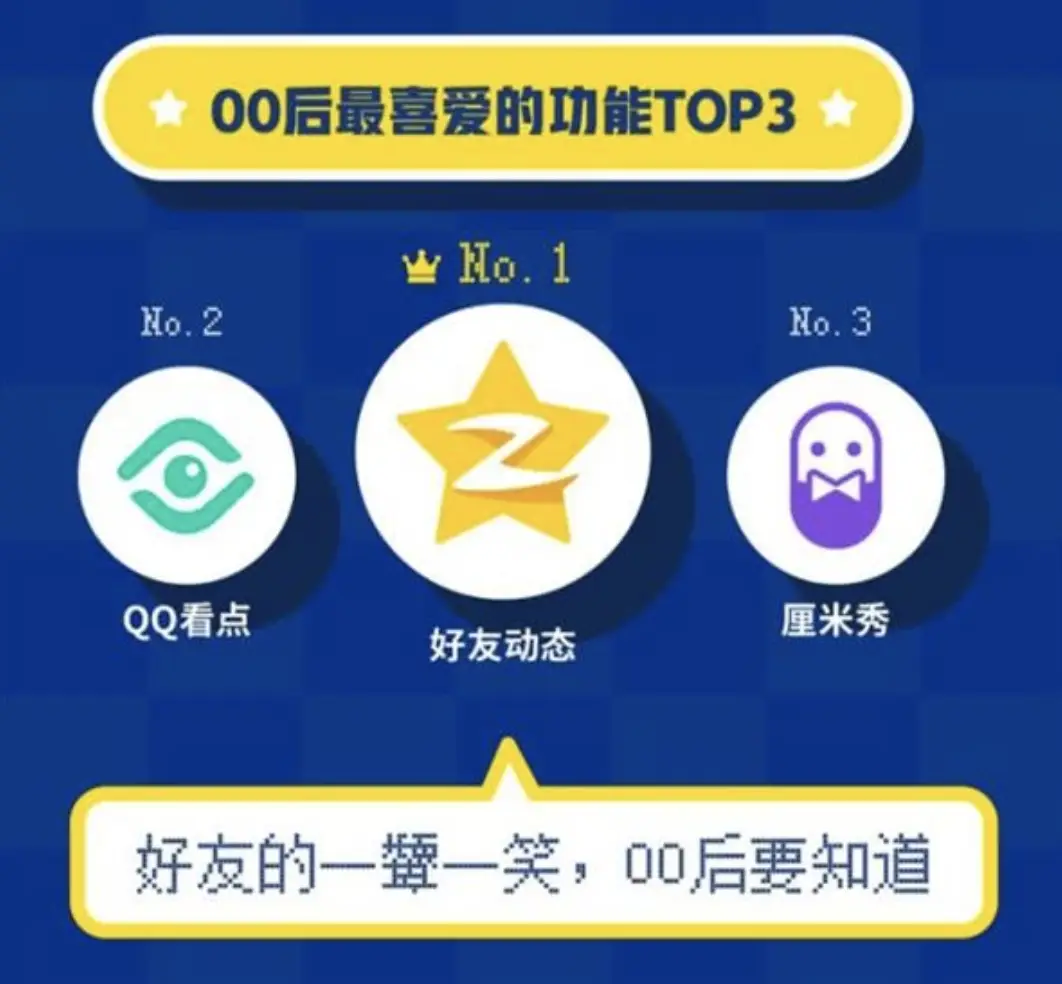

用户需求是刷赞机器人存在的根本驱动力。在个人社交场景中,QQ空间的点赞数常被视为“社交认可度”的直接体现:一篇日志、一张照片或一段动态的点赞数量,无形中塑造着发布者的形象与社交价值。部分用户希望通过刷赞快速提升内容热度,获得心理满足或他人的关注,尤其在青少年群体中,这种“点赞焦虑”更为明显。而在商业场景中,商家或自媒体运营者将QQ空间作为营销阵地,高点赞量能营造“热门”假象,吸引更多自然流量,甚至影响平台算法推荐,从而间接实现产品推广或品牌曝光。这种对“数据量化”的追逐,使得刷赞机器人从边缘需求逐渐演变为灰色产业链中的一环。

然而,QQ空间刷赞机器人的泛滥也带来了多重风险与挑战。首当其冲的是平台生态的破坏。点赞作为社交互动的基础行为,其核心价值在于真实用户的态度表达,而机器人的批量操作制造了“虚假繁荣”,扭曲了内容热度的真实性。长期来看,这种虚假数据会干扰平台算法对优质内容的识别,导致劣币驱逐良币,削弱用户对平台的信任。对个人用户而言,使用刷赞工具可能面临账号安全风险:多数机器人工具需要获取用户账号权限,存在信息泄露、被盗用的隐患;同时,平台对异常点赞行为的打击力度不断加大,轻则限制功能,重则封禁账号,用户“刷热度”的代价可能得不偿失。

从行业趋势看,QQ空间刷赞机器人的生存空间正在被持续压缩。一方面,腾讯作为平台方不断升级反作弊技术,通过行为分析(如点赞频率、IP异常、设备指纹等)、机器学习算法识别非人类操作,近年来已封禁大量违规账号;另一方面,用户对真实社交的需求逐渐觉醒,过度依赖“数据包装”的行为逐渐被理性看待,更多人开始关注内容本身的质量而非点赞数量。此外,随着《网络安全法》《数据安全法》等法律法规的完善,开发、传播刷赞工具的行为可能面临法律风险,产业链上游的灰色地带正在被逐步清理。

更深层次来看,QQ空间刷赞机器人的现象折射出社交平台在“数据”与“真实”之间的矛盾。在流量经济的驱动下,平台本身可能无意中强化了对“量化指标”的推崇,而用户则在这种环境下形成“数据焦虑”,试图通过技术手段弥补社交互动的不足。然而,社交的本质在于人与人的真实连接,点赞的价值在于其背后的情感认同,而非冰冷的数字。当刷赞机器人让“点赞”失去意义时,用户最终会回归对真实互动的追求,这也倒逼平台与用户共同重建健康的社交价值观。

对于QQ空间这一拥有数亿用户的平台而言,治理刷赞机器人不仅是维护生态健康的必要举措,更是提升用户体验的关键。未来,随着技术对抗的升级,单纯的“封堵”可能难以根治问题,更需要从产品设计层面入手,例如优化互动机制(如引入更丰富的表达方式)、降低对点赞数据的过度依赖,引导用户关注内容质量而非数量。而对用户而言,理性看待社交数据,拒绝“为数据而数据”的虚荣心,才是构建真实社交关系的起点。

QQ空间刷赞机器人的存在,是技术发展、用户心理与平台生态共同作用下的复杂产物。它既反映了数字时代社交需求的异化,也暴露了平台治理与数据伦理的挑战。在技术不断演进的今天,唯有平台、用户与开发者形成合力,在“效率”与“真实”之间找到平衡,才能让社交回归其本质——让每一次点赞都承载真实的情感,让每一份互动都充满温度。