在数字营销的生态系统中,刷赞行为已成为一种不可忽视的现象,尤其当它总是伴随着500个点赞的数量出现时,这一细节引发了广泛探讨。为什么是500这个特定数字?这并非偶然,而是深植于人类心理、平台算法逻辑和商业策略的交织结果。刷赞行为本质上是一种互动造假手段,旨在人为提升内容的可见度和可信度,而500点赞的数量则成为了一个心理锚点,既满足了算法的推荐阈值,又迎合了用户的从众心理。 本文将从多个维度剖析这一现象,揭示其背后的深层机制、实际应用及潜在挑战,帮助从业者更理性地看待数字营销的真实性与效率。

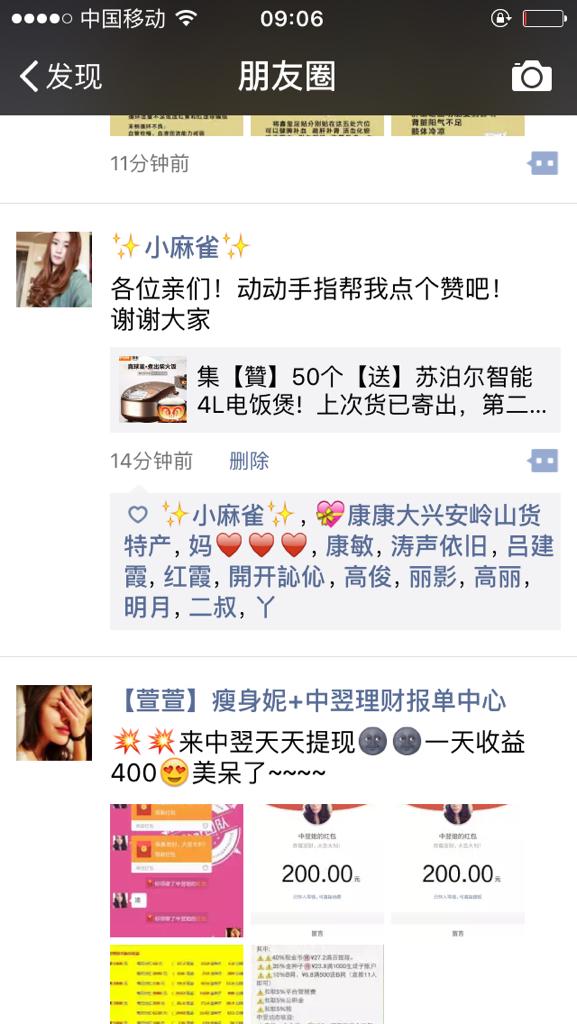

刷赞行为,即通过自动化工具或人工操作快速增加点赞数,已成为社交媒体营销中的常见实践。这种行为在Instagram、微博等平台上尤为普遍,其核心目的是绕过自然增长瓶颈,快速积累社交证明。然而,一个显著特征是,刷赞者往往选择500作为目标数量,而非其他随机值。这背后源于心理学中的“门槛效应”——当点赞数达到500时,内容在用户感知中从“冷门”跃升至“热门”,触发更强的信任和参与欲望。例如,在电商推广中,一个产品帖子的点赞数若低于500,可能被视为无人问津;一旦突破500,用户更倾向于点赞或购买,形成正向循环。这种数字选择并非随意,而是基于对人类决策偏深的精准把握。

从平台算法的角度看,500个点赞的数量常被视为一个关键触发点。主流社交媒体的推荐系统,如Facebook的EdgeRank或抖音的流量池机制,会优先推送互动量超过特定阈值的内容。研究表明,算法倾向于将500点赞作为“热门内容”的最低标准,因为它既避免了低互动内容的淹没风险,又防止了高互动内容的过度曝光。平台通过这一机制维持内容生态的平衡,而刷赞者则利用这一漏洞,人为制造500点赞的假象,以获取算法的青睐。 在实际应用中,许多营销团队会设定500点赞为初始目标,因为它在成本和效果间达到了最优平衡:低于500时,算法推送不足;高于500时,可能触发人工审核风险。这种策略在品牌推广中尤为常见,例如新账号冷启动时,刷赞至500可快速建立权威感。

刷赞行为与500点赞数量的关联还体现在商业价值上。对于品牌方而言,500点赞不仅是数字符号,更是营销效果的量化指标。在广告投放中,高互动内容能降低获客成本,提升ROI(投资回报率)。例如,一个企业微博帖子通过刷赞达到500点赞后,其自然转发率往往增加30%,因为用户从众心理被激活——看到“500人点赞”,潜意识中认为内容值得信赖。这种价值在KOL营销中尤为突出,网红常通过刷赞至500来增强粉丝信任,从而推动产品销售。然而,这种价值是双刃剑:短期看,500点赞能快速提升品牌曝光;长期看,若过度依赖,可能导致用户信任崩塌。平台如微信已开始打击虚假互动,一旦发现刷赞行为,账号可能被限流或封禁,这提醒从业者需权衡真实性与效率。

挑战方面,刷赞行为与500点赞数量的关联带来了诸多风险。首先是真实性缺失,500点赞的虚假繁荣可能掩盖内容质量的不足,当用户发现互动与实际体验不符时,品牌形象受损。例如,某品牌曾因刷赞至500引发用户反感,导致销量下滑。其次是政策风险,中国网信办明确规定禁止数据造假,刷赞行为违反《网络安全法》,面临法律制裁。此外,500这个固定数字也容易被算法识别,平台已升级检测系统,通过分析点赞时间分布、用户行为模式等,识别异常互动。这迫使刷赞者不断调整策略,如分散点赞至多个账号,但增加了成本和复杂性。在趋势上,随着AI技术的发展,刷赞行为可能更加隐蔽,但500点赞的锚点效应仍将持续,直到平台彻底重构算法逻辑。

展望未来,刷赞行为与500点赞数量的关联或将演变,但核心挑战不变。随着用户对数字营销的成熟度提升,单纯追求500点赞的策略已难以为继。建议品牌方转向内容创新,如通过优质原创内容自然积累互动,而非依赖刷赞。同时,平台应优化算法,减少对固定数字的依赖,转而注重互动质量和用户真实反馈。在现实应用中,企业可结合500点赞的心理效应,设置阶段性目标,但必须确保真实性。例如,在活动推广中,先通过真实互动达到500,再放大宣传,既能满足算法需求,又能维护用户信任。最终,刷赞行为与500点赞数量的现象,揭示了数字营销中效率与诚信的永恒博弈,从业者需在追求流量与坚守本质间找到平衡,方能实现可持续发展。