QQ名片点赞的数量上限并非一个公开明确的固定数值,而是受到多重因素动态影响的设计结果。这一看似简单的功能限制,实则蕴含着社交平台在用户体验、技术实现与生态平衡间的深层考量。要理解这一上限的本质,需从社交互动的价值逻辑、技术架构的约束条件以及场景化应用的需求差异三个维度展开分析。

在QQ社交生态中,名片点赞功能的核心价值在于构建轻量级的人际互动符号。不同于需要深度评论的文字互动,点赞以最低的操作成本实现了“我看到了”“我认同”的情感传递,成为社交关系中的“润滑剂”。当用户浏览他人名片时,点赞记录直观反映了该名片的受欢迎程度,既是社交资本的量化体现,也是新用户判断对方活跃度与社交价值的参考依据。这种机制天然催生了用户对点赞数量的关注——它不仅是个人魅力的投射,更是社交连接有效性的证明。然而,若点赞数量无节制增长,反而会削弱其作为“稀缺信号”的价值,就像货币超发会导致通货膨胀一样,泛滥的点赞会让社交互动失去区分度,最终沦为数据泡沫。

从技术实现层面看,点赞数量的上限本质上是平台资源分配的理性选择。每一次点赞都需要在服务器端完成数据存储、索引更新与实时同步,尤其在QQ拥有数亿用户的庞大基数下,高频互动场景对系统性能的挑战不容忽视。若完全放开点赞上限,单个名片的点赞数据可能呈指数级增长,不仅会增加服务器存储成本,更会导致加载速度下降,影响用户体验。例如,当某热门名片的点赞量突破10万时,前端渲染与数据交互的复杂度将呈几何级数上升,这对移动端设备的性能也是严峻考验。因此,设置合理上限是平台在技术可行性与用户需求间寻求平衡的必然选择,而非简单的功能限制。

值得注意的是,QQ名片点赞的上限并非“一刀切”的固定数值,而是根据账号类型、互动场景与内容属性动态调整的差异化策略。对于普通个人用户,点赞上限通常设置在数千级别(如常见上限为5000-10000次),这一数值既能满足日常社交互动的需求,又能有效防止数据异常膨胀;而对于企业认证号、公众人物或特殊场景的名片(如活动推广页、官方宣传页),平台可能会适度放宽上限,甚至通过技术手段支持更高数量的点赞展示,以满足其广泛传播的需求。这种差异化设计体现了平台对不同用户场景的精细化运营——既要保障普通用户的社交体验,又要为商业传播与公共互动提供足够空间。

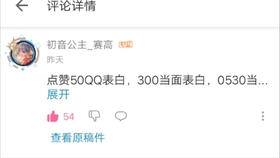

用户对点赞上限的认知往往存在误区,部分人认为这是平台刻意设置的“门槛”,或试图通过技术手段突破限制以获取更多关注。事实上,点赞上限的核心目的并非限制用户表达,而是维护社交生态的健康度。在缺乏上限约束的环境下,很容易滋生“点赞刷量”的灰色产业链,通过机器账号或违规手段伪造点赞数据,这不仅破坏了社交互动的真实性,也让普通用户的真诚互动被稀释。点赞数量的上限并非技术短板,而是平台在社交效率与用户体验间寻求平衡的智慧体现,它通过设置“合理稀缺性”,倒逼用户更关注互动质量而非单纯的数据攀比。

更深层次来看,QQ名片点赞上限的问题,折射出社交平台在“量化表达”与“情感真实”间的永恒矛盾。在数字化社交中,人们习惯用数据衡量关系亲疏,点赞数量成为社交地位的“数字勋章”。然而,真正的社交价值不在于点赞数量的多寡,而在于每一次互动背后的情感联结。当用户过度追求点赞上限时,反而可能陷入“数据焦虑”,忽略了社交的本质是真诚的沟通与共鸣。平台设置上限的深层逻辑,或许正是希望引导用户回归理性——让点赞回归“认可”的本意,而非社交竞争的工具。

从发展趋势看,随着社交场景的多元化,QQ名片点赞功能的上限设计可能会进一步智能化。例如,通过AI算法识别用户互动的真实性,对异常点赞行为进行动态拦截;或根据不同社交场景(如熟人社交、兴趣社群、商业推广)自适应调整上限阈值,实现“千人千面”的精准管理。这种演进不仅不会削弱点赞功能的价值,反而会让其在复杂社交生态中保持活力,成为更有效的互动信号。

归根结底,QQ名片点赞的数量上限并非一个孤立的数字,而是社交平台技术逻辑、用户体验与生态健康的综合体现。理解这一上限,需要跳出“数字至上”的误区,认识到它既是技术约束下的理性选择,也是对社交本质的守护。对于用户而言,与其纠结于点赞数量的上限,不如专注于通过优质内容与真诚互动赢得认可——毕竟,社交的价值永远在于连接的温度,而非数据的堆砌。当点赞回归“轻轻一点,心意相通”的初心,QQ名片才能真正成为承载社交意义的数字名片。